日本における二重国籍の選択義務と手続きの具体的な流れ

二重国籍者における国籍の選択は、海外在住の家庭や国際結婚の子どもに多く見られる問題です。単なる法的手続きだけではなく、アイデンティティや将来の生活設計に関わる重要な選択になるため、決断に悩むケースも少なくありません。

本記事では、国籍法の基本から二重国籍の主なパターン、国籍選択の義務と具体的な手続きの流れまで詳しく解説します。二重国籍の子を持つ親が知っておくべき重要なポイントを押さえ、早めに準備を進めましょう。

- 日本は原則として二重国籍を認めていない

- 両親の国籍や出産した国により、二重国籍となる場合がある

- 出生による二重国籍者は、20歳までにどちらかの国籍を選択する必要あり

- 日本国籍の選択方法は「国籍選択宣言」と「外国籍の離脱」の2通りがある

- 日本の「国籍選択宣言」をした後は、外国籍の放棄努力義務がある

※ 本記事は、日本における二重国籍と国籍選択手続きに関する一般的な情報をまとめたものであり、具体的な条件や対応を保証するものではありません。国籍法や関連制度は改正される可能性があるため、最新の情報は法務省・外務省や在外公館などの公式情報をご確認ください。

日本における二重国籍とは

日本では原則として二重国籍は認められていません。しかし、二重国籍の子どもを持つ親にとって、国籍問題は無視できない重要なテーマです。まずは国籍選択に関する基本的なルールと、日本で二重国籍が認められていない背景について解説します。

日本の国籍法における基本原則

日本の国籍法は「血統主義」を基本とし、日本人の親から生まれた子どもは出生地に関わらず自動的に日本国籍を取得します。これにより、海外で生まれた子どもでも親が日本国籍を持っていれば「日本国籍者」となります。

一方、日本は原則として二重国籍を容認していません。二重国籍となった場合、一定の期間までにどちらかの国籍を選択する義務が課されています。

参考:法務省「国籍法」

二重国籍者の選択義務とは

日本の国籍法(第14条)には、国籍の選択に関して以下のように定められています。

外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が十八歳に達する以前であるときは二十歳に達するまでに、その時が十八歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。

国籍法 第十四条

国籍法は海外在住者にも適用されるため、国際結婚の家庭や海外駐在員の子も対象となります。出生により二重国籍となった子は、満20歳になるまでに選択するのが原則です。

日本が二重国籍を認めていない主な理由

日本が二重国籍を原則として認めていないのは、国籍が持つ法的・政治的な重要性と、国際関係における複雑さを避けるためです。具体的には、以下のような理由が挙げられます。

- 国家の一員としての自覚や責任を明確にするため

- 二重国籍だと国民としてのアイデンティティが曖昧になりやすい

- 法的・政治的なトラブルを避けるため

- どちらの国の法律が適用されるのかが曖昧になりやすい

- 外交的な混乱を避けるため

- 緊急事態や国際紛争時、どの国が保護すべきかが曖昧になりやすい

- 兵役義務や納税義務の二重負担を防ぐため

- 居住国(海外)と日本の両方で兵役や納税の義務を負う可能性が生じる

- 出入国管理の混乱を防ぐため

- 複数のパスポートを使い分けると、出入国管理や身元確認が困難になりやすい

これらの理由により、二重国籍の子どもを持つ家庭では、適切な時期に国籍選択の手続きを行うことが法的に求められています。

二重国籍が発生する代表的なパターン

子どもが二重国籍となるケースには、大きく2つのパターンがあります。子どもが二重国籍を取得するケースについて詳しく見ていきましょう。

両親の国籍が異なる場合

日本人と外国人の夫婦の間に生まれた子どもは、両国の国籍法により二重国籍となるのが一般的です。例えば、日本人と韓国人の夫婦の場合、両国とも血統主義を採用しているため、子どもは両方の国籍を取得することになります。

日本人と米国人の夫婦が、米国で出産した場合も同様です。子どもは日本の血統主義により日本国籍を、米国の生地主義により米国国籍を取得します。日本で生まれた場合でも、米国人の親が子どもの出生前に、5年以上の米国居住歴(5年のうち14歳以降に2年以上)があれば、米国国籍の取得が可能です。

日本人が生地主義の国で子を産んだ場合

日本人夫婦が生地主義を採用する国で出産した場合も、子どもは二重国籍となります。日本の血統主義により日本国籍を取得し、出生国の生地主義によりその国の国籍も取得できる仕組みです。例えば、米国に駐在中の日本人夫婦に生まれた子どもは、日米の二重国籍者となります。

「血統主義」と「出生地主義」の違い

「血統主義」と「出生地主義」の違いと、採用している主な国は以下のとおりです。

| 国籍付与基準 | 概要 | 該当国 |

| 血統主義 (父母両系) | 父親または母親の国籍に基づき子どもに国籍が与えられる | 日本、韓国、中国、タイ、イタリア、デンマーク、スペイン、トルコ、スウェーデン、ノルウェーなど |

| 血統主義 (父系優先) | 父の国籍に基づき子どもに国籍が与えられる | アラブ首長国連邦、エジプト、スリランカ、インドネシアなど |

| 生地主義 | 生まれた場所によって国籍が与えられる | 米国、カナダ、ニュージーランド、ブラジル、アルゼンチン、アイルランドなど |

なお、英国、フランス、ドイツ、オーストラリアなどは、血統主義と生地主義の要素が組み合わさった制度になっています。近年の法改正により、国籍を決める仕組みが変わっている場合があるため、法務省または各国の在外公館で最新の情報を確認しましょう。

参考:

法務省「国籍の選択について」

在日米国大使館「出生による米国籍の取得」

二重国籍者が国籍を選択する方法

二重国籍者が国籍を選択する方法は、日本国籍を残すのか、外国籍を残すのかによって異なります。それぞれ提出書類と提出先が異なるため、事前によく把握しておきましょう。

二重国籍者が国籍を選択する方法

- 日本国籍を選択する方法

- 1.日本国籍の選択宣言:「国籍選択届」を提出

- 2.外国国籍の離脱手続き:「外国国籍喪失届」を提出

- 外国国籍を選択する方法

- 1.日本国籍の離脱手続き:「国籍離脱届」を提出

- 2.外国国籍の選択手続き:「国籍喪失届」を提出

日本国籍を選択する方法

日本国籍を選択する場合は、次のいずれかの方法で行われます。

- 日本国籍の選択宣言

- 外国国籍の離脱手続き

1.日本国籍の選択宣言を行う

日本国籍の選択方法としては「国籍選択届」を提出し、国籍選択宣言を行うのが一般的です。宣言後は「外国籍をできる限り放棄する義務」が課されます。ただし、あくまで努力義務であり、法的強制力はありません。実際には法律上、放棄が難しい国もあります。

例えば、米国籍は任意の手続きにより放棄が可能ですが、アルゼンチンでは憲法により国籍の放棄は認められていません。海外在住の家庭では「放棄努力義務」と、居住地の国が定める法律等を理解して対応することが重要です。

具体的な手続きの流れは、後半の「日本国籍を選択する際の手続きの流れ」で説明します。

参考:

法務省「国籍の選択について」

在アルゼンチン日本国大使館「国籍事務のご案内」

在日米国大使館「米国籍の喪失/離脱」

2.外国国籍の離脱手続きを行う

外国国籍を離脱する場合は、各国の法律に従って手続きを行います。外国国籍を離脱すると、自動的に二重国籍が解消されるため、日本国籍を選択することになる仕組みです。

手続きの完了後、外国国籍の離脱を証明する公的書類を添付し、市区町村役場、または当該国にある日本の大使館・領事館に「外国国籍喪失届」を提出します。提出期限は原則として、外国国籍の喪失を知った日から1か月以内(国外にいる時は3か月以内)です。

外国国籍の離脱を証明する公的書類は、外国の官公署が発行した国籍離脱証明書や、国籍喪失の記載がある外国の公的証明書が該当します。外国語で作成された書類は、日本語の訳文も必要です。国によって証明書類が異なるため、在外公館などに確認しましょう。

参考:

法務省「国籍の選択について」

外務省「戸籍・国籍関係届の届出について」

国籍法「第十四条」

外国国籍を選択する方法

将来的に日本での生活予定がなく、現地国に生活の基盤がある場合、外国籍を選択することになるでしょう。外国籍を選択するには、次のいずれかの手続きをする必要があります。

- 日本国籍の離脱手続き

- 外国国籍の選択手続き

1.日本国籍の離脱手続きを行う

外国国籍を選択するには「国籍離脱届」を提出する必要があります。法務局・地方法務局、または当該国の日本大使館・領事館に、以下の書類を持参して手続きを行いましょう。

- 戸籍謄本

- 居住地を証明する書類(住民票の写し、パスポートのコピーなど)

- 外国国籍を有することを証明する書類

日本国籍を離脱した場合、日本国籍を再取得するのは容易ではありません(帰化での取得は可能)。将来的に日本での生活や進学・就職を考えている場合は、慎重に選択しましょう。

参考:法務省「国籍離脱の届出」

2.外国国籍の選択手続きを行う

外国国籍を選択する場合、各国の法律に従って手続きを行う方法もあります。各国で国籍選択手続きを行ったあと、日本の市区町村役場、または当該国にある日本の大使館・領事館に「国籍喪失届」を提出しましょう。

手続き時には「国籍喪失届」のほかに、対象の外国政府が発行する国籍取得証明書も必要です。日本のパスポートや宣誓供述書が必要な場合もあるため、当該国にある日本の大使館・領事館に確認することをおすすめします。

参考:

法務省「国籍の選択について」

外務省「戸籍・国籍関係届の届出について」

国籍法「第十三条」「第十一条二項」

国籍選択の期限

国籍選択の期限は、二重国籍となった時期によって異なります。選択期限のルールは以下のとおりです。出生による二重国籍者と、帰化などによる二重国籍者では選択期限が異なります。

- 18歳になる前に二重国籍となった場合:20歳の誕生日まで

- 18歳以降に二重国籍となった場合:二重国籍となった日から2年以内

先述のとおり、出生による二重国籍の場合、子どもが20歳になるまでに選択する必要があります。以前は22歳まででしたが、令和4年(2022年)の法改正で成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたのに伴い、国籍の選択期限も変更になりました。

国籍選択の手続きについて、基本的に役所や在外公館から通知が届くわけではないため、選択期限を意識しておくことが重要です。二重国籍の本人や親が将来の生活設計を考慮しながら、適切な時期に選択しましょう。

選択期限を過ぎた場合の対応

20歳を過ぎて国籍を選択していなくても、日本国籍を失うわけではありません。国籍法第15条には「法務大臣が催告した日から1か月以内に選択しなければ日本国籍を失う」と記されていますが、実際に催告が行われるケースは極めて稀です。

期限を過ぎてから国籍選択宣言を行うこともできるため、多くの在外公館では、期限経過後でも通常通り国籍選択の手続きを受け付けています。万が一、二重国籍の子が成人してから国籍選択の期限に気づいた場合でも、諦めずに適切な手続きを行うことが重要です。

日本国籍を選択する際の手続きの流れ

日本国籍の選択手続きは、海外と日本国内で若干異なります。必要書類の準備から提出まで、海外在住者が実際に行う具体的な手続きの流れについて詳しく解説します。

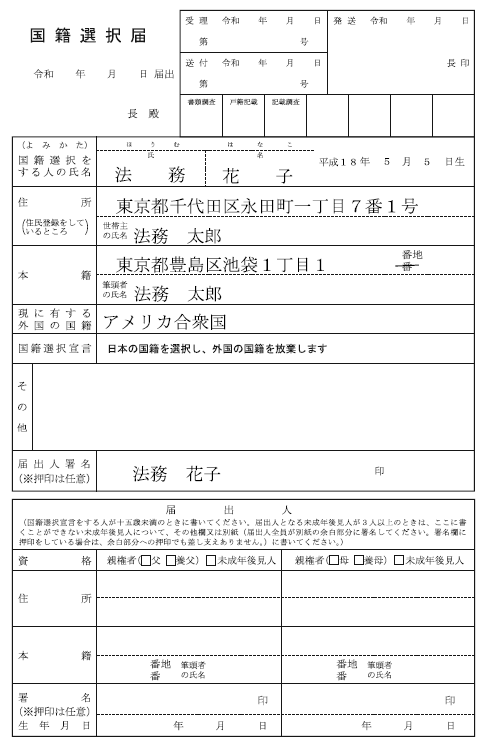

国籍選択宣言の方法

日本国籍を選ぶ意思を明確にするには「国籍選択宣言」を行う必要があります。手続きをする場所は、日本国内か海外かによって異なりますが、基本的な流れと必要書類はほぼ同じです。

日本:市区町村役場で手続き

日本国内で手続きを行う場合、現在の居住地、または本籍地の市区町村役場で「国籍選択届」を提出します。届出人本人が直接窓口で行うのが原則ですが、15歳未満の子の申請は親の代理手続きが可能です。

「国籍選択届」には「国籍選択宣言」として「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」ことが記されているため、書類に署名をすれば手続きが完了します。日本の市区町村役場で手続きをする場合「国籍選択届」以外に必要な書類はなく、手数料もかかりません。

海外:在外公館で手続き

海外在住の場合は、日本大使館や総領事館などの在外公館で「国籍選択宣言」ができます。手続きの流れは、国内とほぼ同じです。ただし、在外公館によっては事前予約制を採用している場合があるため、訪問前に電話かWEBサイトで確認しておきましょう。

在外公館で手続きする場合は「国籍選択届」のほかに、以下の書類が必要です。

- 本人確認書類(パスポート、出生証明書など)

- 戸籍謄本

日本の戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に郵送で請求するか、在外公館経由での取得が可能です。マイナポータル経由で「戸籍電子証明書提供用識別符号(以下、符号)」を取得している場合は、紙の戸籍謄本の代わりに符号で手続きができます。

手続き後は本籍地の市区町村に通知され、戸籍に反映されれば完了です。ただし、国によっては、日本国籍の選択後に、外国国籍の離脱手続きが必要な場合があります。在外公館の職員に各国で必要な手続きについて相談しておくと安心です。

参考:法務省「国籍選択の届出」

外務省「在外公館で証明を申請する際に必要な戸籍謄(抄)本の取扱いについて」

国籍選択後の注意点

国籍選択宣言を行った後も、いくつかの注意点があります。特に外国籍の取扱いについては、法的義務と実際の運用に違いがあるため、正確な理解が必要です。

外国籍の放棄努力義務

日本国籍を選択した後は「外国籍を放棄する努力義務」が課されます。ただし、努力義務のため、実際には外国籍を保持し続けるケースは少なくありません。

特に、海外在住の日本人家庭の場合、子どもが二重国籍の状態を続けることがよくあります。一方で、パスポートの更新や留学・就職の際に影響が出る可能性があるため、注意が必要です。

パスポートの使い分け

国籍選択後も複数のパスポートを所持している場合、出入国時の使い分けに注意しましょう。日本への出入国時は、日本のパスポートを使用するのが原則です。

日本国籍の選択宣言後も外国籍を保持している場合、基本的に当該国への出入国時は当該国のパスポートを使用します。ただし、原則として二重国籍を認めていない国への出入国時には問題となる可能性もあるため、事前の確認が重要です。

子どもの国籍選択への影響

親が国籍選択を行っても、子ども(未成年者)の国籍に直接的な影響はありません。子どもは20歳までに独自で国籍選択を行う必要があります。ただし、親の選択は子どもの将来の判断に大きな影響を与える可能性があるため、家族全体での計画的な検討が重要です。

将来の法改正への備え

国籍法の運用は、時代とともに変化する可能性があります。現在は寛容な運用がなされていますが、将来的により厳格な対応が取られる可能性も否定できません。海外在住者は定期的に法務省などの最新情報を確認し、必要に応じて適切な対応を取ることが重要です。

二重国籍の選択は計画的に進めよう

国籍の選択は、二重国籍者とその家族にとって避けて通れない課題です。特に海外で生活する子どもにとっては、進学や就職、兵役・納税義務といった現実的な問題が後に影響する可能性があります。

そのため、親が早い段階から制度を理解し、子どもにとって最も有利な選択を考えることが大切です。国籍を選択すると簡単に変更できないため、居住国の制度や将来の生活拠点をふまえて計画的に進めましょう。

参考:法務省「国籍Q&A」「国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A」