海外在住者が遠隔で親の介護をサポートするためのデジタル活用術

海外在住者の中には、日本に暮らす親の在宅介護を見守る難しさを感じている人もいるでしょう。しかし、デジタルツールの活用により、距離や時差の問題をカバーすることが可能です。この記事では、見守りカメラや介護記録アプリといった在宅介護を支援するデジタルツールや、導入に役立つ公的支援制度、導入時の注意点などについて詳しく解説します。

- 親の遠距離介護では、見守りカメラや介護アプリ、ITツールの活用が効果的

- デジタルツールの導入時には「ICT導入補助金制度」の利用も検討

- 海外から遠距離介護をする場合、家族やケアマネなどとの連携が重要

- 親の介護にデジタルツールを利用する際は、親のプライバシーに配慮

- デジタルツールの導入後も継続的にフォローすることが大切

※ 本記事は海外在住者が利用できるデジタルツールを紹介する一般的な情報をまとめたものであり、特定のサービスの利用や効果を保証するものではありません。実際の利用条件や詳細は各サービス提供者の公式情報をご確認ください。

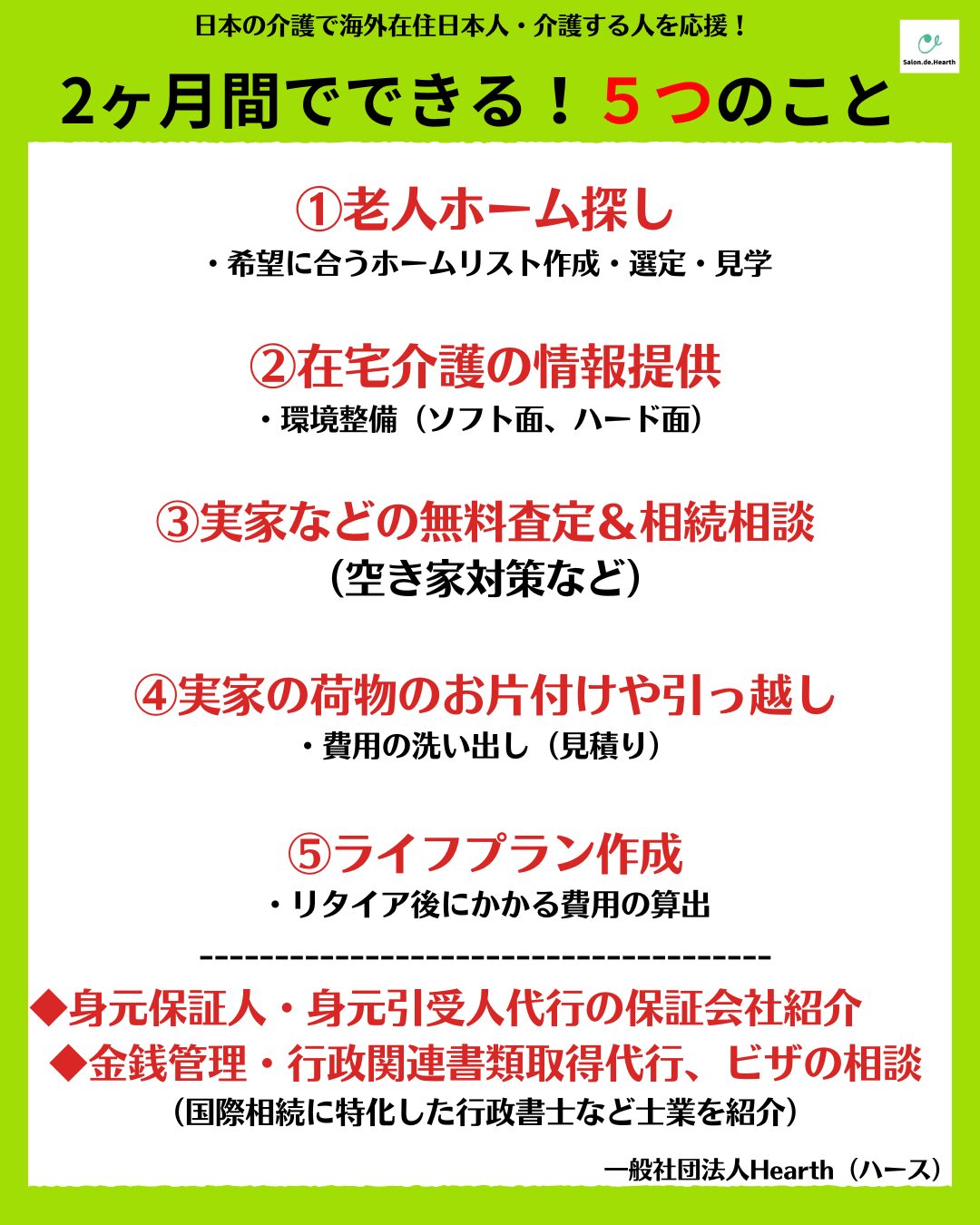

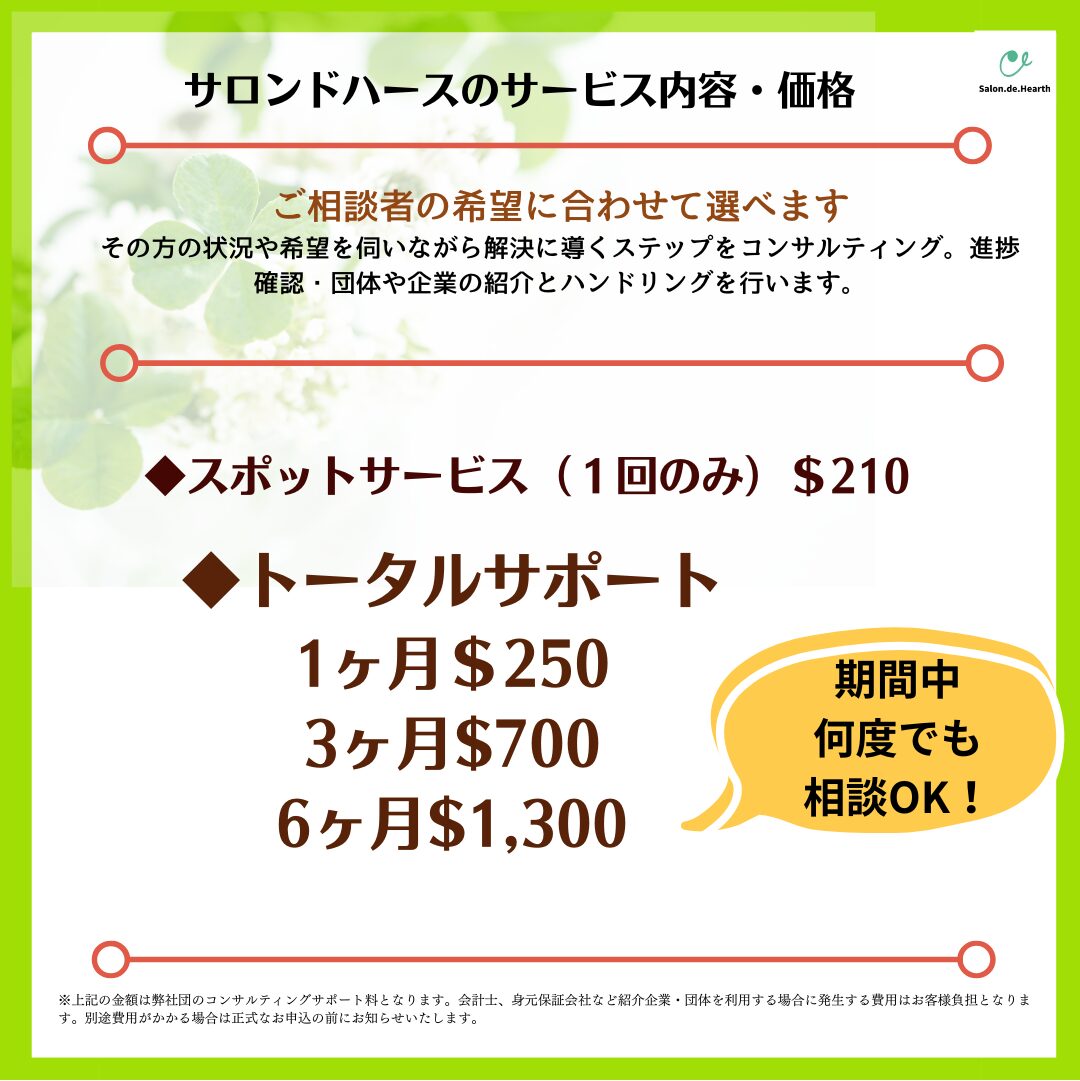

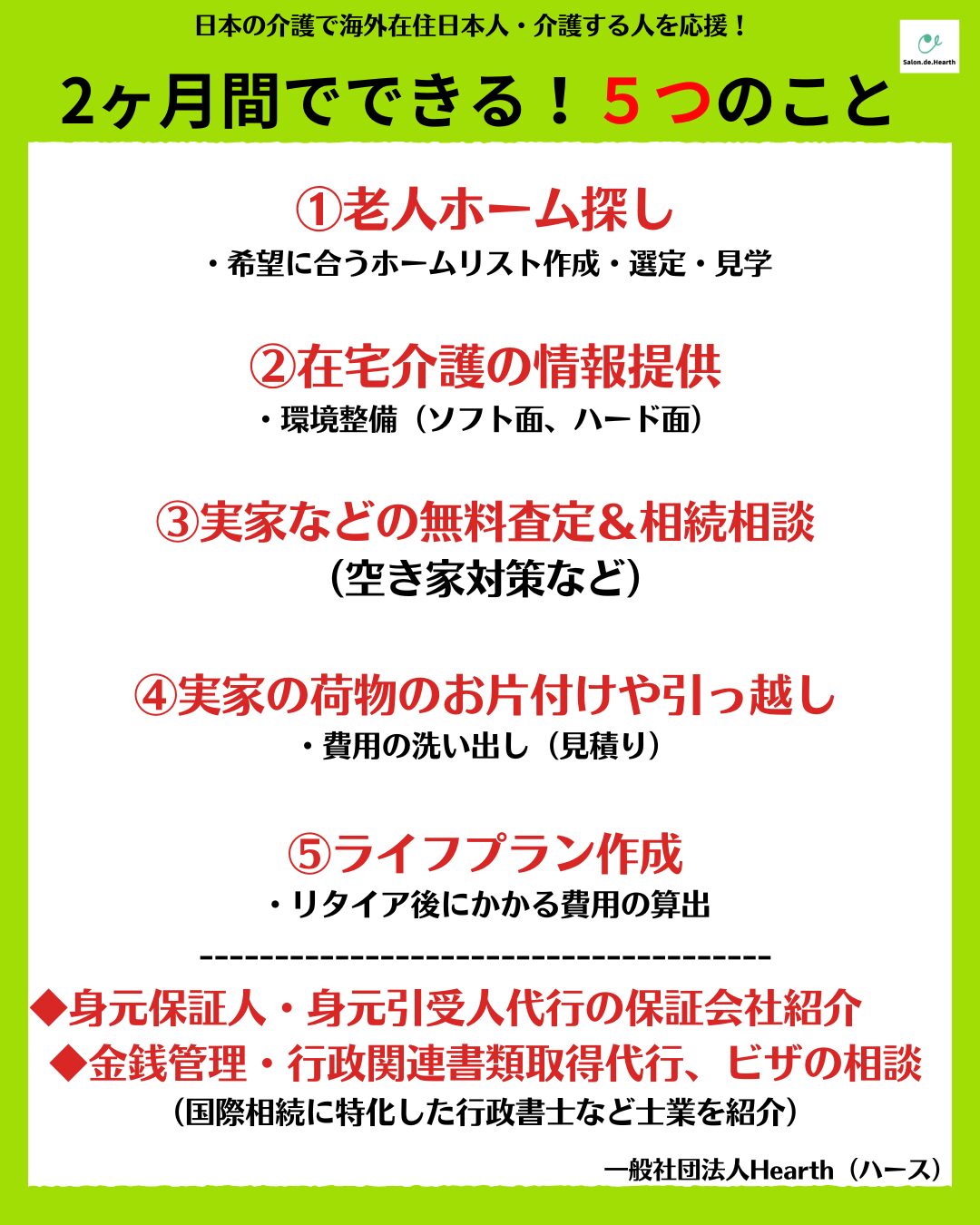

海外在住者が抱える親の悩みを解決

スペシャリストがワンストップで解決!日本の介護や実家の不動産、相続のお悩みを相談

親の遠距離介護で活用できるデジタルツール

海外在住者が日本にいる親の在宅介護を支援する手段として、デジタルツールの活用が注目されています。離れていても安心できる支援体制を整えるために、見守りカメラやアプリなどのデジタルツールを上手く組み合わせて活用しましょう。

親の遠距離介護で活用できるデジタルツール

- IoT技術を活用した見守りシステム

- 介護記録・体調管理アプリ

- スマートスピーカーや音声アシスタント

IoT技術を活用した見守りシステム

高齢の親の生活を把握するには、IoT技術を活用した見守りシステムが有効です。映像やセンサーによりリアルタイムで親の状況を確認でき、異変があれば即時に通知を受けられます。見守りシステムでできることを理解し、必要に応じて導入を検討しましょう。

リアルタイムの映像確認・双方向通話

見守りカメラの最大の利点は、海外からでも親の様子をリアルタイムで確認できることです。Wi-Fi環境があれば、スマートフォンやパソコンから24時間いつでもアクセスできるので、時差があっても任意のタイミングで親の状況を把握できます。リビング、寝室、玄関などに複数のカメラを設置すれば、転倒リスクの高い場所での安全確認もできるでしょう。

マイクとスピーカーが内蔵され、双方向通話ができる機種なら、まるでテレビ電話のように親との会話が可能です。声をかけることで、孤独感の緩和や安否確認にも役立ちます。

生活リズムや活動状況の可視化

ドアやベッド、冷蔵庫に設置するセンサーを使えば、起床や就寝、食事のタイミングを把握できます。日々の生活パターンが記録されるので、普段と行動が違うときにすぐ気づきやすいのがメリットです。生活リズムの変化や活動量の減少を早期に発見できると、健康状態の変化を予測しやすくなります。

人感センサーや扉の開閉センサーを組み合わせれば、部屋間の移動パターンや外出頻度なども把握でき、認知機能の変化や身体機能の低下を察知しやすくなることも利点です。月次や週次でデータがレポート化される機器だと、医療機関や介護関係者と情報を共有でき、ケアプランの作成にも反映させられるでしょう。

異変・緊急時のアラート通知

センサー付きのIoT機器は、一定時間動きがない場合や転倒の疑いがある場合に、スマホに通知を送る設定が可能です。時差を考慮して通知の優先順位を設定でき、緊急度に応じて複数の連絡先に同時送信できる機器もあります。

アラート機能があると緊急時の発見が早まり、迅速な初動対応につながるでしょう。誤報を減らすための学習機能も搭載されており、日常的な使用において精度を向上させられます。

IoT機器とは「Internet of Things(モノのインターネット)」の機能を持つ機器のこと。様々な「モノ」とインターネットをつなげ、情報収集・データの送受信・遠隔操作などを可能にした機器のことを指します。スマートスピーカー、スマートウォッチ、ネットワークカメラ、スマートロックなどが代表的です。

バイタルデータの遠隔取得

ウェアラブルデバイスや非接触型センサーを活用すれば、血圧、心拍数、体温、睡眠の質などのバイタルデータを自動的に測定・記録できます。専用アプリを通じて海外にいてもリアルタイムでデータを確認でき、健康状態のチェックが可能です。

データは自動的にクラウドに保存され、医療機関とも簡単に共有できます。定期的に健康状態を把握することにより、予防的な対策ができることもメリットです。

GPSによる徘徊・外出の位置情報確認

認知症の進行により徘徊のリスクが高まった場合、GPS機能付きのデバイスが有効です。GPS機能付きのスマートフォンや、小型で軽量なGPSトラッカーを親に携帯してもらうことで、外出先の位置情報をリアルタイムで把握できます。

あらかじめ安全な行動範囲を設定できる機器だと、認知症の徘徊対策に効果的です。設定したエリアから外れた場合には自動的に通知が送信され、迅速な対応が可能になります。

介護記録・体調管理アプリ

離れて暮らしていても、介護の進行状況や健康管理の情報をリアルタイムで把握できるのが、介護記録や服薬・体調管理アプリの強みです。情報の見える化と共有により、家族全体の負担軽減にもつながります。

医療情報の管理

海外在住者にとって、親の医療情報を一元管理できるアプリは非常に便利です。処方薬の種類や用量、服薬時間、副作用の記録、医師からの指示事項など、紙の記録では見落としがちな情報も、デジタル化することで簡単に整理・更新ができます。

医師の診察時に過去の診療記録や薬歴を即座に確認でき、必要なデータを迅速に提示できるため、病状の理解や的確な治療方針の決定にも役立つでしょう。複数の家族や介護スタッフと情報共有する際にも、誤解や伝達ミスを防げる点が大きなメリットです。

通院・介護関連のスケジュール管理

通院予定、介護サービスの利用スケジュール、薬の処方期限など、介護に関連する複雑なスケジュールを効率的に管理できます。海外在住者は時差を考慮した日本時間で予定を確認できるため、重要な通院日や介護サービスの利用日を見逃すリスクを軽減できるでしょう。

予定の変更や追加があった場合には、介護関係者や家族間でリアルタイムに情報共有でき、連絡の行き違いを防げます。リマインダー機能により、薬の補充時期や定期検査の時期なども適切に管理が可能です。

介護記録の作成

アプリを通じて、介護スタッフが記入する日々の介護記録や、親の食事・睡眠・排泄・行動パターンなどを共有できます。海外にいても毎日の様子をデータで確認できるため、漠然とした不安を和らげられるでしょう。

多くの場合、記録データは自動的にグラフ化され、体重の変化や食事摂取量の推移などを視覚的に把握できます。状況の変化を記録から読み取ることで、必要な介護度の見直しやサービス内容の調整にも早めに対応できるのがメリットです。

リアルタイムでの情報共有

海外在住者、現地の介護関係者、医療機関、親族など、関係者間での情報共有をリアルタイムで行えます。親の状態変化や緊急事態が発生した場合には、すぐに関係者全員に通知が送信され、迅速な対応が可能です。コメント機能やメッセージング機能があれば、記録に対する質問や意見交換もできます。

時差を考慮した通知設定により、緊急時には即座に、日常的な情報は適切な時間帯に通知を受け取れるので便利です。データのバックアップ機能により、重要な情報の消失リスクも最小限に抑えられ、連絡漏れや情報の食い違いを防げます。

スマートスピーカーや音声アシスタント

スマートスピーカーは、ITに不慣れな高齢者でも直感的に操作できるデバイスとして、海外在住者と親をつなぐ重要なコミュニケーションツールです。親が一人で在宅している時間が長い場合、スマートスピーカーや音声アシスタントを活用することで、会話や安否確認、家電操作などをサポートできます。

ビデオ通話や音声通話

「Google Nest Hub」「Amazon Echo Show」などのスマートスピーカーを使えば、声だけでビデオ通話が可能です。操作が苦手な親でも「○○に電話して」と話すだけで通話を開始できるため、複雑な操作を覚える必要がありません。

大型ディスプレイ付きのモデルでは、親の表情や様子を鮮明に確認でき、体調の変化や気分の状態を把握しやすくなります。定期的に会話をすることで親に安心感を与えられ、ちょっとした変化にも気づきやすくなるのは大きなメリットです。

リマインダー・予定通知

薬の服用時間、通院予定、介護サービスの利用時間など、重要な予定を音声で通知する機能は、非常に有用です。たとえば「今日は午後2時に病院の予約があります」といった具体的な情報を音声で伝えるため、文字が見えにくい高齢者でも確実に情報を受け取れます。

海外から遠隔で予定を設定し、現地時間に合わせて適切なタイミングで通知を送ることもできるので、リマインダーにも対応可能です。うまく活用すれば、予定忘れを防ぐだけでなく生活リズムの維持にも役立ちます。

家電の遠隔操作

スマートスピーカーと連携した家電の遠隔操作機能により、海外からでも親の生活環境を遠隔でサポートできます。エアコンの温度調整、照明の点灯・消灯、テレビのオンオフなどを音声で操作できるため、リモコンを紛失したり操作を忘れたりしたときにも便利です。

特に、適切な室温管理は高齢者の健康維持に重要で、海外から季節や天候に応じた環境調整を行うことが可能です。玄関ドアの施錠確認や防犯カメラの確認なども音声で行えるため、親の安全確保にも役立つでしょう。

見守り・安否確認

スマートスピーカーの常時待機機能を活用して、日常的な安否確認ができます。「おはよう」や「おやすみ」などの日常的なあいさつで確認し、一定時間反応がない場合には海外在住者に通知を送信する機能により、異変の早期発見が可能です。

音声による緊急通報機能があれば、親の急な体調不良時などに救急要請や家族への連絡を行うこともできます。転倒検知機能を搭載したモデルでは、異常な音や動作を検知して自動的にアラートが送信されるので、緊急時に素早く対応できるでしょう。

デジタルツールの導入に役立つ公的制度

日本では介護現場へのテクノロジー活用を推進するため、デジタル機器の導入時に補助金を受けられる制度があります。在宅介護でも対象になる場合があるため、実家の介護環境を整えるうえでも知っておきたいポイントです。

ICT導入補助金制度とは

ICT導入補助金制度とは、介護現場のデジタル化や業務の効率化を支援する制度のこと。厚生労働省が推進する「介護テクノロジー導入支援事業」の一環として、都道府県ごとに運用されています。在宅介護で支援対象となるツールや機器の例は、以下のとおりです。

- 見守りセンサーなどのICT機器

- 介護記録アプリ(ソフト)

- タブレット端末

- 介護ロボット

- クラウドサービス利用料

※ 都道府県によって対象ツールや機器が異なるので確認が必要補助金額は導入する機器の種類や規模により異なりますが、在宅介護だと100万円を上限として導入費用の2分の1から4分の3程度が支給されるのが一般的です。自治体独自の補助制度も併用できる場合があり、複数の制度を組み合わせることで、より負担を軽減できる可能性があります。

ICT導入補助金の申請方法

ICT導入補助金の申請は、機器を導入する本人や家族が直接行うのではなく、主に地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、ケアマネジャーにより手続きされるのが一般的です。海外在住者が申請するのは難しいため、日本にいる家族やケアマネに協力を依頼しましょう。

市区町村の介護保険課・地域包括支援センターに相談

まず居住地の市区町村の介護保険課、または地域包括支援センターに相談することから始めます。申請には親の要支援・要介護認定を受けていることが条件です。海外からの申請の場合、委任状を作成して現地の親族や介護関係者に手続きを依頼する必要があります。

申請書類の準備

申請する際には、導入予定機器の詳細な仕様書、見積書、設置計画書などの提出が必要です。特に海外在住者の場合は「デジタルツールが必要な理由」「導入により期待できる効果」を具体的に説明する必要があります。距離や時差による問題を解決するための必要性を明確に示すことで、審査通過の可能性が高まるでしょう。

デジタルツール導入後に補助金を受給

申請が承認されたら、指定された期間内にデジタルツールを導入します。導入後、完了報告書(実績報告書)を提出することで補助金が支給される仕組みです。申請から承認まで6ヶ月以上かかる場合が多いため、余裕を持ったスケジュールで進めましょう。もし申請が却下された場合、一定条件を満たしていれば再申請が可能です。

参照:厚生労働省「介護テクノロジーの利用促進」

海外からの情報共有と連絡手段を最適化するには

親の介護を遠隔で支えるには、家族間や介護関係者との円滑な情報共有が欠かせません。適切なアプリやツールを使うことで、海外在住者でもタイムラグなく状況を把握し、的確な判断・対応が可能になります。

家族間での情報共有ツールの活用

介護に関する情報をリアルタイムで共有するには、チャットアプリや介護支援ツールの活用が効果的です。使いやすく機能的なアプリケーションを選択することで、海外在住者も介護情報を効率的に把握できます。

LINE

LINEは日本で最も普及しているコミュニケーションツールの一つで、高齢者にも操作しやすい点が評価されています。グループチャット機能により、親の状況を複数の家族間で同時に共有でき、写真や動画の送信も簡単です。音声メッセージ機能により、文字入力が難しい親でも情報発信しやすいでしょう。

Slack(スラック)

「Slack(スラック)」は業務用途で開発されたツールですが、介護情報の組織的な管理にも適しています。チャンネル機能により、医療情報、日常生活、緊急時対応などのテーマ別に情報を分類でき、過去の情報検索も容易です。ファイルの共有機能により、医療記録や介護関連書類の管理も効率的に行えます。

Carebee(ケアびー)

介護専用ツール「Carebee(ケアびー)」では、服薬状況や通院記録、訪問介護の記録などを家族間で共有でき、過去の記録を簡単に振り返れます。介護関係者との情報連携機能により、ケアマネジャーや医療従事者とスムーズに情報共有しやすいでしょう。海外在住者の時差を考慮した通知設定や、緊急時の自動通報機能なども搭載されています。

地域包括支援センターやケアマネとの連絡体制の構築

海外在住者が親の介護を効果的に進めるためには、介護関係者との密接なやり取りが欠かせません。日本にいる介護関係者との連絡体制を整えることは、海外在住者にとって大きな安心材料となります。

たとえば、地域包括支援センターやケアマネージャーとは、親の状況や介護記録などを共有し、定期的に介護プランについて情報共有することが重要です。緊急時の連絡先も明確にしておけば、不測の事態にも迅速に対応できるでしょう。

訪問介護や通所介護といったサービス提供事業者との連絡体制も不可欠です。サービス利用状況の報告、親の体調変化の共有、サービス内容の調整など、日常的な情報交換を通じて、海外にいても積極的に介護に参加できる環境を整えましょう。

在宅介護にテクノロジーを導入する際の注意点

デジタル技術は在宅介護の強力な支援ツールですが、導入には注意が必要です。親の理解や心理的な負担、プライバシーへの配慮など、海外から支援する立場として慎重な対応が求められます。

親のITリテラシーと受け入れ態勢

最新の見守り機器やアプリを導入しても、親自身が使いこなせなければ意味がありません。高齢者の中には、スマートフォンやカメラに対する不信感や不安を持つ方も多くいます。まずは、親のITスキルを正確に把握し、操作が可能な機器から始めることが重要です。

最初から拒否反応を示すケースもあるため、導入前には「なぜそのツールが必要なのか」「どのような利便性があるのか」を丁寧に説明する必要があります。海外在住者の場合、直接指導するのが難しいため、現地の親族や介護関係者にも協力してもらいましょう。

初めて導入するときは、簡単なマニュアルを作成したり、よく使用する機能のみに絞った設定にしたりするのが効果的です。操作の不安を軽減するために、音声操作ができるスマートスピーカーから始めるなど、親のペースに合わせて工夫してみてください。

プライバシーと監視のバランス

見守りカメラやセンサーを設置する際には、親のプライバシーを尊重する姿勢が不可欠です。「監視されている」と感じさせないようにするには「寝室や浴室には設置しない」「録画機能を限定する」などの配慮が求められます。

AIセンサーを活用すれば、人物の映像ではなく動きや温度変化などでも状況を把握できるため、プライバシーを守りながら安全確保が可能です。親と事前に十分な話し合いを行い、信頼関係を維持することがカギとなるでしょう。

導入後のフォローと家族の役割

デジタルツールや機器を導入した後も、放置せず継続的にフォローする必要があります。海外在住者の場合、直接的なサポートが難しいため、日本にいる家族や親族、介護関係者との連携が重要です。定期的に利用状況を確認し、技術的なトラブルや操作上の問題に迅速に対応できる体制を整えましょう。

また、海外在住者自身も、導入した機器の操作方法や機能を十分に理解し、親からの質問や相談に適切に対応できるよう準備することもポイントです。海外からでも、定期的なオンライン通話やメッセージのやり取りを通じて親をサポートすることにより、テクノロジーの効果を最大限に引き出せるでしょう。

テクノロジーを活用して親の介護を支えよう

日本に住む親の在宅介護を、海外から支えるのは決して簡単なことではありません。物理的な距離、時差、制度の違いなど多くのハードルがありますが、近年のデジタル技術の進化により「離れていてもできる介護」の選択肢が大きく広がっています。

在宅介護に役立つテクノロジーは日々進化しているため、ツールを上手に取り入れることが海外から親を支援するためには重要です。地域の支援機関や民間サービスとも連携することで、親も自分も「離れていてもつながっている」という安心感を持てるでしょう。

大切なのは「一人で抱え込まず、仕組みと人を活用して介護を分担すること」。海外在住だからこそ、できる工夫があります。今できることから、ぜひ取り入れてみてください。