海外在住中に親の急な入院や介護が必要になったときの対応方法を解説

海外在住中、親の急な入院や介護が必要になることは誰にでも起こり得ます。いざというときに備えて、緊急時に必要な手続きや支援の仕組みを知っておくと、遠く離れていても迅速な対応が可能です。この記事では、海外からできる緊急時の対応や帰国後の手続き、継続的なサポート方法、さらに将来に備えるための準備まで詳しく解説します。

- 親の緊急時に備えて、医療情報やかかりつけ病院の連絡先を共有しておく

- 緊急連絡先や代理人を事前に決め、医療機関やケアマネに伝えておく

- 親の健康保険証・介護保険証・診察券などはコピーやデータで控えておく

- 緊急帰国した際は、介護保険サービスや民間保険の手続きも済ませておく

- 介護方針や延命治療の希望、財産管理の方法を親と事前に話し合っておく

- 海外から親を見守るには、公的・民間のサービスや制度の活用が有効

※ 本記事は海外在住者が日本に住む親の緊急時に備えるための一般的な情報をまとめたものであり、具体的な対応に対する助言や医療判断を行うものではありません。個々の状況によって適切な対応方法が異なるため、医療機関や介護事業者、各自治体にご相談ください。

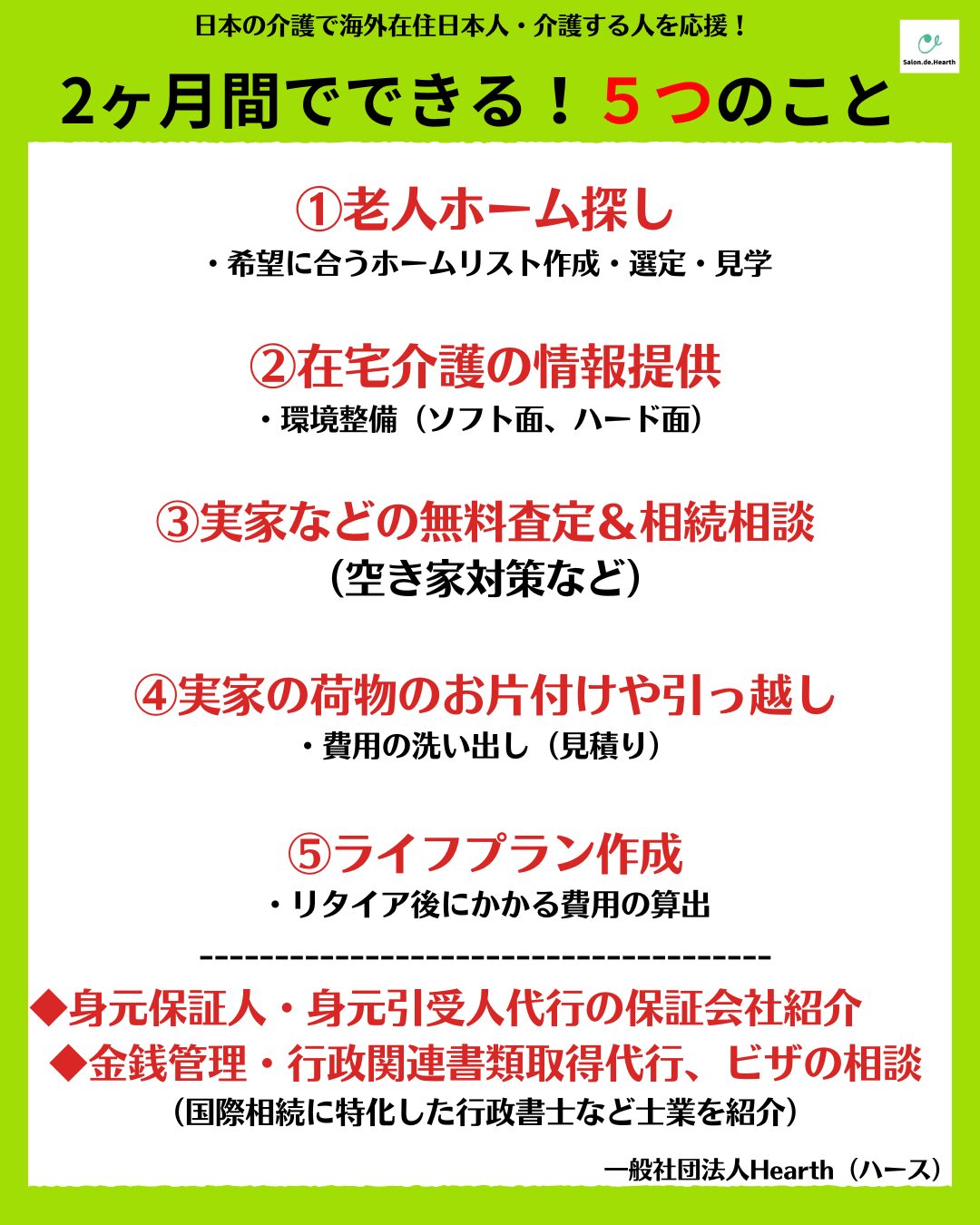

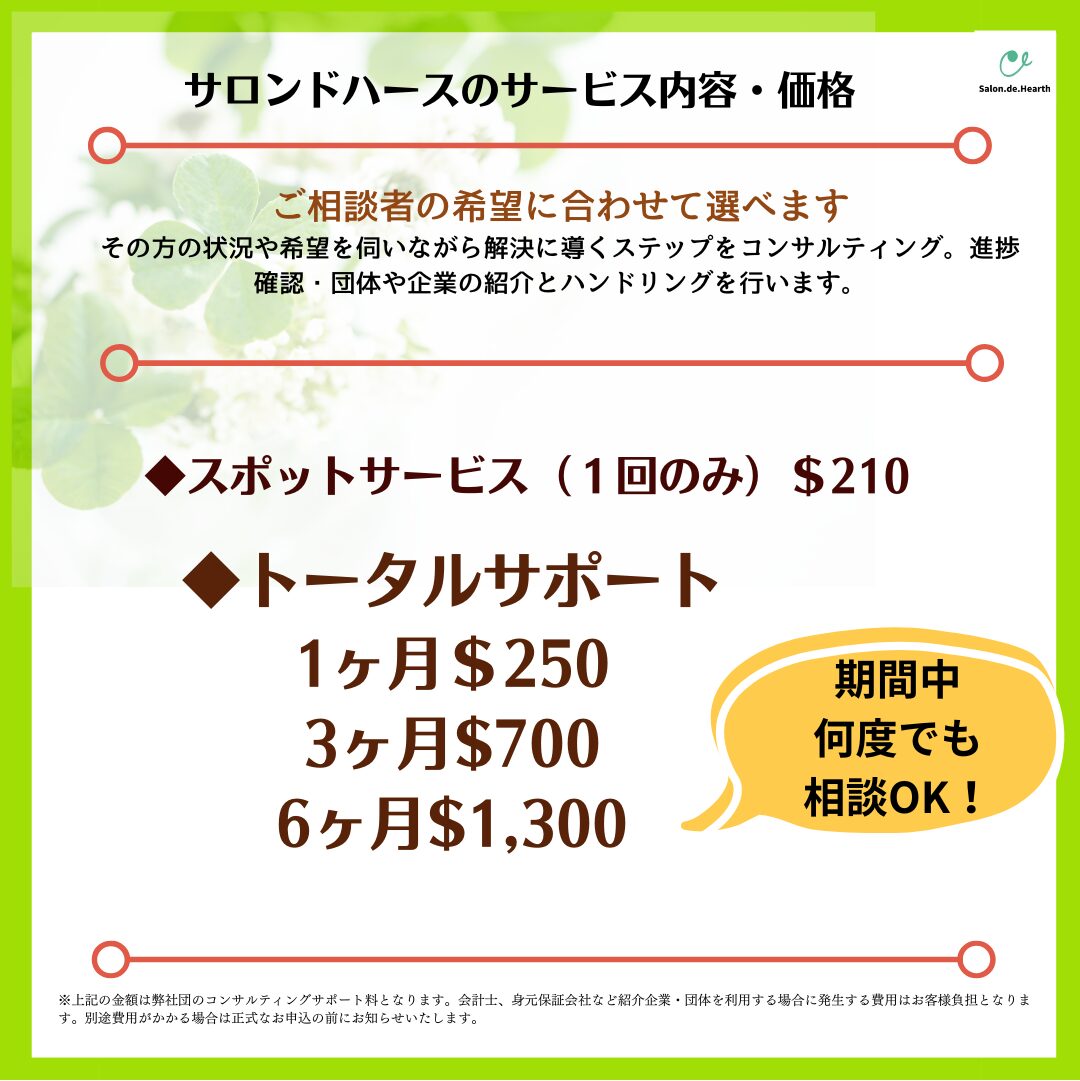

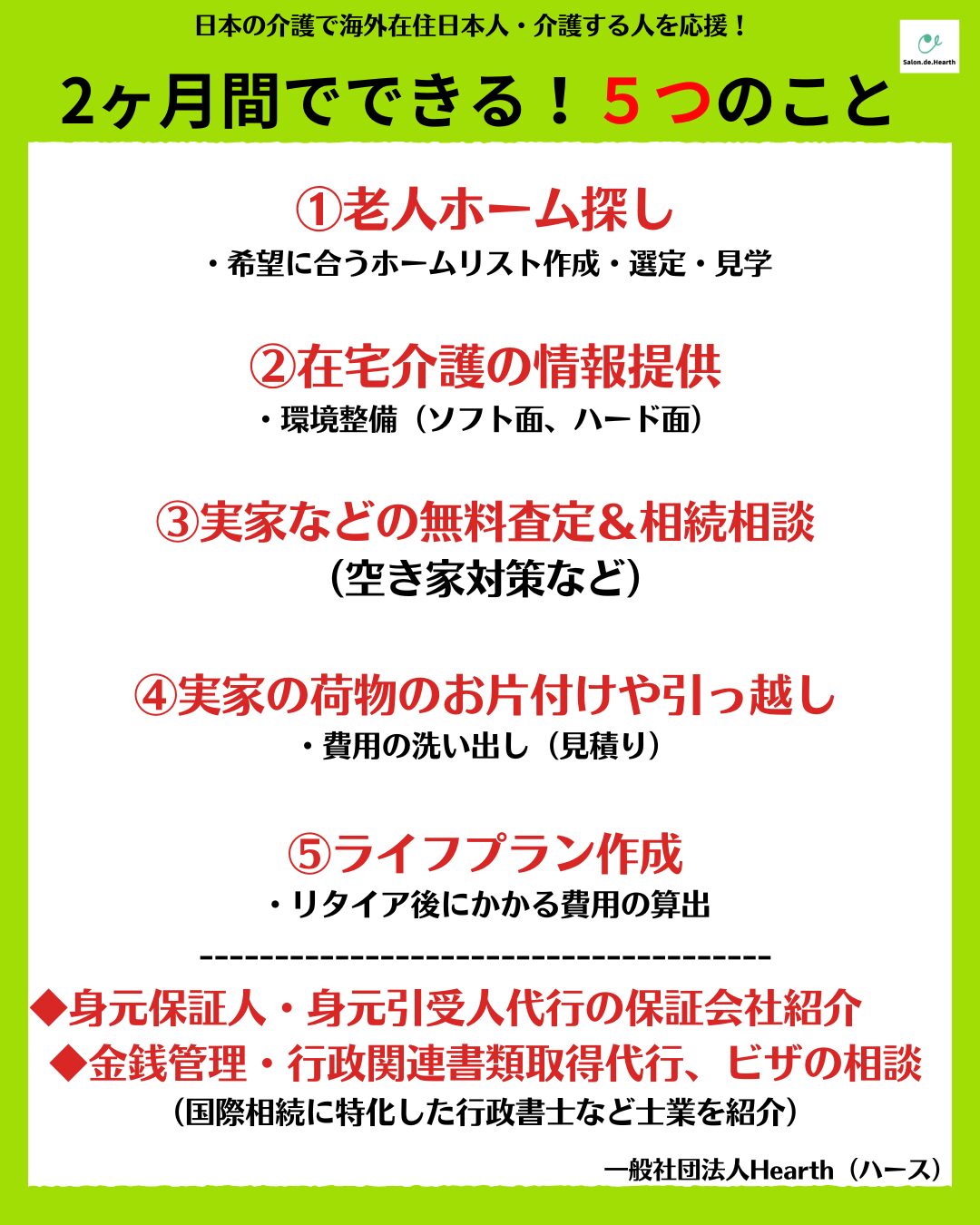

海外在住者が抱える親の悩みを解決

スペシャリストがワンストップで解決!日本の介護や実家の不動産、相続のお悩みを相談

親の異変・緊急時に海外からできる初期対応

海外在住者が親の異変や体調不良に気づいたときには、迅速な判断が求められます。まずは冷静に情報収集を行い、優先順位を明確にして対応することが重要です。

親の異変・緊急時に海外からできる初期対応

- 家族・病院への連絡

- 日本国内の親戚・近所・知人との連携

- 主治医やケアマネなどへの連絡・相談

- 遠隔での情報収集と状況把握

- 日本への渡航準備の検討

- ビザやパスポートの有効期限の確認

- 緊急帰国のための航空券の確認・手配

- 勤務先や学校(子どもがいる場合)への連絡・調整

- 一時帰国中の滞在先・生活費の準備

1.家族・病院への連絡

親を見守る中で異変や体調不良に気づいたときや、急な入院・介護が必要になったときは、まず日本にいる家族や医療機関と連携を取る必要があります。できる限り早く連絡して正確な状況を把握し、適切な対応をすることが重要です。

日本国内の親戚・近所・知人との連携

海外から親の状況を確認するには、日本にいる兄弟姉妹や親戚、近所の知人、親の友人などの協力が欠かせません。すぐに現地に行けない場合、安否確認や病院への付き添いなどを頼める人がいると安心です。

特に近所の人や親の友人は、日常的な変化に気づきやすく、緊急時の初期対応を担ってくれる可能性があります。事前に親の交友関係や連絡先を共有しておき、必要に応じて状況確認やお見舞いをお願いできる関係性を築いておくことが大切です。

親の緊急時に病院に行かせるべきか判断がつかず、日本の親の近くに頼れる人がいない場合は「救急安心センター♯7119」に相談してみましょう。海外からは「♯7111」の利用はできませんが、親が住む地域の代表窓口に相談できます。

全日24時間対応しているため、以下のリンク先から探してみてください。

総務省 ♯7119 実施エリア

主治医やケアマネなどへの連絡・相談

親の異変や体調不良が疑われるときは、親がかかっている医師や地域包括支援センターに連絡を取り、健康状態や支援状況を確認しましょう。主治医には、親の病状や服用中の薬などの医療情報を確認したうえで、現在の症状や気になる行動などを伝える必要があります。

一方、地域包括支援センターには、親の異変や支援体制についての相談が可能です。海外在住者の事情を説明し、遠隔でのサポート方法や緊急時の対応を相談しましょう。すでに担当のケアマネージャーがいる場合は、親の気になる点を伝えたうえで状況を確認してもらい、今後の支援について相談・見直しをすることが重要です。

地域包括支援センターとは、高齢者の介護や医療、福祉に関する相談窓口として、市区町村ごとに設置されている公的機関です。ケアマネージャーや社会福祉士などが在籍し、要介護認定の手続きや介護サービスの紹介、地域の見守り体制づくりまで幅広く支援しています。

2.遠隔での情報収集と状況把握

親の急な体調不良や不慮の事故などで入院した場合は、正確な情報を迅速に収集することが重要です。入院先の病院に連絡をする際は、担当医師や看護師から現在の病状、治療方針、入院の必要性などを詳しく尋ねましょう。兄弟姉妹や親族など、日本に頼れる人がいる場合は、病院での説明内容をメモしてもらうのも有効です。

診断内容や治療方法に懸念点があるときは、オンラインでセカンドピニオンを得て検討する方法もあります。病院でオンラインでの面会を受け付けている場合は、積極的に利用しましょう。海外からでも画面越しに親の様子を確認でき、状況も把握しやすくなります。

3.日本への渡航準備の検討

緊急帰国を考える場合、ビザやパスポートの確認、航空券の手配などの準備が必要です。仕事や家族との調整も含め、冷静に計画を立てましょう。

ビザやパスポートの有効期限の確認

海外在住者が緊急帰国する際、最初に確認すべきはパスポートの有効期限です。パスポートが失効していると航空券の予約もできません。

一時帰国中に日本で更新する場合、住民票の代わりとなる書類の提出が求められ、有効期限が切れると戸籍謄本も必要です。有効期限が6か 月未満で残りわずかな場合は、在外日本領事館での更新手続きも検討しましょう。

また、居住国のビザや在留許可についても確認が必要です。長期間の帰国により、再入国許可の期限切れや在留資格の失効リスクがあります。特に永住権を持たない場合は、帰国期間や再入国の条件について移民局や専門家に相談し、適切な手続きを行うことが重要です。

緊急帰国のための航空券の確認・手配

緊急帰国を決めたら、居住地から日本の滞在予定先までの直行便の有無、乗り継ぎが必要な場合の最短ルート、所要時間などを確認します。緊急での手配は事前予約より高額になりやすいため、複数の航空会社や旅行代理店で価格を比較検討することが重要です。

航空会社によっては「緊急帰国割引(ビリーブメント運賃)」や「フレキシブルチケット」を提供している場合があります。親の状況に応じて、キャンセルや日程変更が可能な航空券を選ぶのがおすすめです。複数社を比較して、予算や予定に合う便を確保しましょう。

- 緊急帰国割引(Bereavement Fare)

- 親族の危篤や逝去など、緊急の事情で帰国が必要な場合に適用される航空運賃の割引制度。一部の航空会社が提供しています。通常より安価で予約変更もしやすいですが、証明書類の提出が求められます。

- フレキシブルチケット(Flexi Flight,Open Ticket)

- 出発日や帰国日の変更が自由にできる航空券。急な予定変更にも柔軟に対応が可能です。通常の割引運賃よりは高めですが、キャンセル料や変更手数料が無料または低額に設定されています。

勤務先や学校(子どもがいる場合)への連絡・調整

海外在住者が緊急帰国するときには、勤務先への迅速な連絡と業務調整が不可欠です。家族の緊急事態であることを説明し、帰国期間の見通し、業務の引き継ぎ、連絡体制について上司や人事部と相談しましょう。有給休暇、無給休暇、リモートワークの可能性など、様々な選択肢を検討し、雇用契約や就業規則に基づいた適切な手続きを行います。

子どもを連れて帰国する場合は、学校や保育園・幼稚園への連絡も必要です。長期欠席の可能性、授業の補習方法、成績評価への影響などについて担任の教師に相談しましょう。正式な手続きを踏むことで後々のトラブルを避けられます。

一時帰国中の滞在先・生活費の準備

帰国後は実家に滞在するケースが多いですが、親の入院先や病状、介護状況によっては、ホテルやウィークリーマンションを検討する必要があります。滞在が長引く可能性も考慮して、交通費・滞在費・食費などの生活費をあらかじめ用意しておきましょう。

親族宅に滞在する場合は、事前に受け入れ可能な期間、生活費の負担方法、介護分担などについて明確に話し合っておく必要があります。長期滞在になる場合は、お互いのプライバシーや生活リズムを尊重できるよう配慮することが重要です。

帰国後にすべき親の入院・介護の対応と手続き

海外から緊急帰国した後は、医療機関での手続きから介護保険の申請まで、短期間でやるべき手続きが多くあります。海外在住者ならではの課題を踏まえ、効率的に手続きを進める方法を解説します。

帰国後にすべき親の入院・介護の対応と手続き

- 病院での手続きと状況の把握

- 親の病状と今後の治療方針の確認

- 入院に必要な手続きへの対応

- 医療費・入院費、支払い方法の確認

- 入院生活におけるサポート体制の整備

- 介護保険サービスの申請と利用

- 市区町村役所で要介護認定を申請

- ケアプランの作成とサービスの選定

- 民間医療保険の手続き

- 保証範囲の確認

- 申請方法・必要書類の確認

1.病院での手続きと状況の把握

帰国後はまず、医療機関で正確な情報を収集し、必要な手続きを進める必要があります。海外在住者は日本の医療制度に詳しくない場合もあるため、焦らず着実に進めましょう。

親の病状と今後の治療方針の確認

帰国後は直ちに担当医と面談し、親の詳細な病状と治療方針について説明を受けましょう。海外在住者にとっては、治療期間の見通し、手術の必要性、退院後の介護レベルなど、今後の生活設計に直結する情報が重要です。

長期間の滞在が困難な場合は、次回の帰国時期や自分以外の家族・親戚の事情を考慮した治療計画、退院のスケジュールを相談する必要があります。将来的に海外から介護をサポートする可能性も伝え、遠隔での連携方法を確認しておくことも有効です。

入院に必要な手続きへの対応

入院時には、本人や家族による治療方針への同意書、保証人の記入などが求められます。保証人は通常、緊急時の連絡先や医療費未払い時の責任者となるため、親戚や信頼できる知人に事前に依頼しましょう。法律上は海外在住者も保証人になれますが、病院側からは日本在住の保証人を求められる傾向があります。

海外在住者で日本に保証人が見つからない場合は、病院のソーシャルワーカーに相談し、公的な保証制度や民間の身元保証代行サービスの利用を検討しましょう。一部の自治体では、身元保証人がいない高齢者向けの支援制度があるため、地域包括支援センターや市町村の福祉課にも相談することをおすすめします。

身元保証サービスとは、入院や介護施設への入居時に必要となる「保証人」「身元引受人」「緊急連絡先」などの役割を、家族や親戚に代わって法人が有償で担うサービスのこと。身寄りのない高齢者や家族が遠方にいる場合に利用され、契約により医療同意や支払い保証、緊急連絡対応などを代行します。

医療費・入院費、支払い方法の確認

海外在住者にとって医療費の支払いは複雑な問題です。まず親の健康保険の加入状況、高額療養費制度の適用範囲、医療費控除の対象範囲について詳しく確認しましょう。国民健康保険料の未納がある場合は、医療費の自己負担割合が増加する可能性があるため、早急に市町村の国保担当課で相談し、分割払いなどの対応を検討してください。

長期の入院時は月々の支払いが高額になりやすいため、事前に支払い計画を立てて、資金の調達方法を確保しておくことが重要です。民間の医療保険に加入している場合は、保険金請求の手続きも並行して進め、予想支給額や支給時期を確認しておきましょう。

入院生活におけるサポート体制の整備

入院中の親の食事補助、着替え、洗濯物の受け渡しなど、病院が対応できない日常的なケアは家族がサポートすることになります。長期化する場合や帰国期間が限られている場合は、外部のヘルパーや見守りサービスの利用を検討しましょう。病院によっては「付き添い禁止」や「面会制限」がある場合もあるため、事前にルールを確認しておくことが大切です。

2.介護保険サービスの申請と利用

退院後の生活や継続的な支援が必要な場合は、介護保険制度を活用しましょう。申請や認定には一定の手続きと時間がかかります。海外在住者は滞在期間に限りがあるため、具体的な流れを把握して効率的に進めることが重要です。

市区町村役所で要介護認定を申請

介護保険サービスを利用するには「要介護認定」を取得する必要があります。親が住んでいる市区町村の窓口で申請手続きを行うと、調査員による自宅訪問と医師の診断書をもとに、認定結果が通知される仕組みです。通常1ヶ月程度かかるため、早めに申請をしましょう。

申請書には親の日常生活の詳細な状況を記載する必要があるため、事前に親の生活パターン、身体機能、認知機能の状況を詳しく観察し、記録しておくことが重要です。認定結果によって利用できるサービス内容や限度額が決まります。

参考:厚生労働省「介護保険制度について」

ケアプランの作成とサービスの選定

要介護認定が下りたら、ケアマネージャーが中心となってケアプラン(介護サービス計画)を作成します。本人や家族の希望を踏まえて、訪問介護・デイサービス・福祉用具の貸与などを組み合わせたプランを提案されるのが一般的です。

海外在住者は、離れていても親の状況を把握できる体制を整える必要があります。ケアマネージャーとの定期的な連絡スケジュール、緊急時の連絡方法、サービス利用状況の報告方法を明確に取り決めておきましょう。サービスの選定時は、緊急時の対応や、海外在住の家族への連絡体制が整っている事業者を優先的に選択することをおすすめします。

ケアマネージャー(ケアマネ)とは、介護が必要な高齢者と家族の相談に応じ、適切な介護サービスを受けられるよう支援する専門職です。要介護認定後に居宅介護支援事業所と契約を結ぶと、担当ケアマネージャーが正式に決まります。原則として、本人や家族の希望で自由に事業所・ケアマネの選択が可能です。

3.民間医療保険の手続き

親が民間の医療保険に加入している場合は、入院・治療に対する保険金の申請手続きを行う必要があります。複雑な請求手続きを効率的に進め、適切な保険金を受け取りましょう。

保証範囲の確認

民間医療保険の保証範囲は保険プランによって大きく異なるため、詳細な確認が必要です。医療保険の中には、特定の疾病・治療にしか対応していないものもあるため、保険証券や契約書類で入院や手術などの保証範囲を確認しておきましょう。複数の保険に加入している場合は、それぞれの保証内容を整理し、補完し合う部分を明確にします。

保険金の支払い条件もしっかりと確認が必要です。入院日数の最低条件、手術の種類による給付金額の違い、待機期間の有無、既往症による免責事項など、実際の医療状況と照らし合わせて支払い対象となるかを判断しましょう。

申請方法・必要書類の確認

まず保険会社に連絡し、必要書類の一覧、提出方法、審査期間、保険金の支払い方法について詳しく説明を受け、手続きのスケジュールを立てます。一般的に保険金請求には、診断書、入院・手術証明書、領収書の原本などが必要です。

一時帰国中の申請手続きが難しい場合は、委任状を用意して親族に代理申請を依頼することも可能です。書類の取り寄せや郵送には時間がかかるため、余裕を持って準備を進めましょう。書類に不備があった場合の再提出方法や、連絡手段を確認しておくことも重要です。

参考:公共財団法人 生命保険文化センター「入院給付金請求の手続き」

海外から日本の介護を継続的にサポートする方法

海外に戻った後も、親の介護をサポートする方法はたくさんあります。日本にいる家族や介護関係者と連携し、できる限りの支援体制を構築しましょう。

海外から日本の介護を継続的にサポートする方法

- 遠隔での介護サービスとの連携と情報の共有

- ケアマネージャーとの連携

- 民間支援サービスの活用

- 国内の兄弟姉妹や親族と役割を分担

- 財産管理と費用の支払い方法の整備

- 成年後見制度や家族信託の利用を検討

- 医療機関・福祉サービス利用時の送金・支払い体制の整備

- 実家の公共料金・生活費等の確認と見直し

- 第三者機関や専門家(弁護士・税理士など)への相談

遠隔での介護サービスとの連携と情報の共有

海外から親の介護をサポートするには、日本国内の関係者との密接な連携が欠かせません。ケアマネージャーや日本に住む家族・親戚、専門サービスと効果的に情報を共有することで、質の高い介護をサポートできます。

ケアマネージャーとの連携

ケアマネージャーは、介護サービス全体を調整する中心的な存在です。遠くにいる場合でも、メールや電話、オンライン会議で定期的に連絡を取り、介護計画の見直しや状況報告を受けましょう。最近では一部の自治体や事業者が「オンライン面談」や「電子ケア記録」を提供しており、海外からでも介護の現場を把握しやすくなっています。

民間支援サービスの活用

高齢者の見守りや買い物代行、家事支援などを行う民間サービスを利用するのも有効です。家族だけでは対応が難しい部分をカバーでき、うまく組み合わせて活用することで、親の生活の質を維持するのに役立ちます。自治体によっては一部助成金の対象になる場合もあるので、市区町村の窓口やケアマネージャーに相談してみましょう。

国内の兄弟姉妹や親族と役割を分担

日本国内に兄弟姉妹や親戚がいる場合、役割分担が不可欠です。「誰が病院に同行するか」「金銭管理は誰が行うか」など、それぞれの状況を考慮したうえで、公平に分担すればトラブルの回避につながります。海外在住者は、情報収集・経済支援・専門家との連絡調整などで重要な役割を担えるでしょう。

財産管理と費用の支払い方法の整備

海外在住者にとって親の財産管理と介護費用の負担は大きな課題です。成年後見制度や専門家の活用により適切に財産を保護する仕組みを構築し、海外から送金できる体制を整備する必要があります。

成年後見制度や家族信託の利用を検討

海外在住者の場合、親の判断能力が低下した際の財産管理について事前の準備が重要です。

認知症などで本人が財産管理できなくなった場合、成年後見制度により後見人が財産管理を代行できます。成年後見制度には、法定後見と任意後見の二つの選択肢があるため、それぞれメリット・デメリットを把握したうえで検討しましょう。

| 法定後見 | 任意後見 | |

| 利用開始時期 | 本人の判断能力が既に低下した後に利用 | 本人の判断能力が十分なうちに契約し、能力低下後に利用 |

| 申立て・契約 | 家庭裁判所への申立て(親族等) | 本人と後見人候補者が公正証書で契約 |

| 後見人の選任 | 家庭裁判所が選任 (希望は出せるが裁判所が判断) | 本人が自由に後見人を指定可能 |

| 管理の範囲 | 財産管理・身上監護全般 (裁判所の監督あり) | 契約で定めた範囲 (財産管理・身上監護) |

| メリット | – 判断能力喪失後もすぐ利用可能 – 裁判所の監督で信頼性が高い | – 本人の希望を反映できる – 後見人を事前に指定できる |

| デメリット 注意点 | – 後見人の希望が必ず通るとは限らない – 定期的な面談や書類提出が必要 – 国内での対応が求められる | – 判断能力があるうちしか契約できない – 契約内容の明確化が必要 – 国内協力者や監督人の体制構築が重要 |

| 海外在住者の 後見人可否 | 法律上は可能だが、実務上は困難 国内の親族や専門職後見人の選任を検討する必要あり | 法律上は可能だが、実務執行には国内の協力者が不可欠 |

一方、「家族信託」は、財産の管理・処分権限を家族に委託できる制度です。親の希望に応じた資産の使い道を指定できるため、将来の介護・医療費用にも対応できます。海外在住者の場合、信託契約により親の財産管理を国内の親戚に委託し、自身は受益者として財産を確保できるのがメリットです。

ただし、「成年後見制度」「家族信託制度」ともに、税務上の取り扱いが複雑になる場合があります。必要に応じて、家庭裁判所や税理士・弁護士などの専門家に相談し、最適な制度選択を行いましょう。

医療機関・福祉サービス利用時の送金・支払い方法の整備

海外在住者にとって、親の医療費や介護費用の支払い方法を整えておくことは非常に重要です。医療費や介護費用は月々数十万円に及ぶ場合があるため、効率的で確実に送金できる仕組みを整えておきましょう。

親本人の口座からの引き落とし、海外からの定期送金、インターネットバンキングでの自動支払いなど、複数の支払い手段を準備しておくのが有効です。

クレジットカードでの支払いが可能な場合は、海外発行のカードでも利用できるかを確認しておく必要もあります。日本の金融機関や決済システムによっては国外からのアクセス制限がかかる場合もあるため、事前にチェックしておくと安心です。

実家の公共料金・生活費等の確認と見直し

親が入院・施設入所により実家を空ける場合でも、水道光熱費や通信費など、基本的なライフラインは維持する必要があります。公共料金は口座振替やクレジットカード自動決済を設定しておきましょう。必要に応じて一時停止手続きをすれば、無駄な支出を抑えられます。

親が自宅で生活する場合は、食費、医療費、介護用品費、交通費などの各種費用を項目別に予算を設定し、一緒に管理をすることを検討しましょう。親の年金や保険金などの収入も把握し、収支のバランスを定期的に確認することをおすすめします。

第三者機関や専門家への相談

親の資産管理や相続、治療・介護方針の同意など、法的・税務的な判断が必要な場面もあります。特に、親の日常的な判断能力が低下した場合や、複数の相続人が関係する場合は、弁護士や税理士などの専門家に早めに相談しておくとトラブル回避につながるでしょう。

| 弁護士 | – 成年後見制度(法定・任意後見)の申立て・後見人就任 – 相続対策(遺言書作成、遺産分割、相続放棄、遺留分請求) – 家族信託契約の作成・助言 – 医療過誤・介護事故への対応 – 高齢者虐待・財産侵害の法的対応 – 死後事務委任契約の作成 – 介護施設等との契約トラブル解決 |

| 司法書士 | – 成年後見制度(法定・任意後見)の申立て・後見人就任 – 不動産の名義変更・登記手続き – 家族信託契約の作成・登記 – 遺言書の作成支援 – 財産管理委任契約の作成 |

| 行政書士 | – 任意後見契約書や財産管理委任契約書の作成支援 – 遺言書の作成支援 – 介護・福祉サービスの利用に関する行政手続き – 各種書類作成・提出代理 |

| 税理士 | – 相続税・贈与税の申告・節税対策 – 家族信託や後見制度利用時の税務相談 – 介護費用や医療費控除の税務アドバイス – 財産管理に関する税務全般 |

| 社会保険労務士 | – 介護休業・介護保険・年金等の社会保険手続き – 介護離職や就労支援に関する相談 – 労働・雇用保険の申請・相談 |

信頼できる顧問がいると、海外在住でも安心して意思決定を委ねられます。相談したい内容に合わせて適切な専門家に相談し、状況に応じたアドバイスをもらうことが重要です。

今後に備えるための情報整理と心構え

海外在住者にとって、親の緊急時の対応や介護問題は予測が難しいものです。あらかじめ必要な情報を整理し、親と話し合いをして準備を整えておくことで、いざというときに慌てず対応できます。

今後に備えるための情報整理と心構え

- 緊急連絡先・医療情報・書類関係の情報を共有しておく

- 「もしもの時の方針」を親と事前に話し合っておく

- 介護方針の希望

- 延命治療の希望

- 財産の確認と相続の希望

緊急連絡先・医療情報・書類関係の情報を共有しておく

親の介護や入院が突然必要になったときに備え、家族間で必要な情報を整理・共有しておくことが重要です。以下のように、必要な情報や書類を整理しておきましょう。

| 緊急連絡先 | – 親のかかりつけ医 – 近隣の総合病院 – 地域包括支援センター – ケアマネージャー – 民生委員 – 親の友人や近所の信頼できる知人 など |

| 医療情報 | – 親の詳細な病歴 – 現在服用中の薬剤名・用法用量(お薬手帳のコピー) – アレルギー情報 – 過去の手術歴 – 健康診断結果 – 主治医の意見書 など |

| 書類関係 | – 健康保険証 – 介護保険証 – 生命保険証券 – 損害保険証券 – 年金手帳 – 銀行通帳、印鑑 – マイナンバーカード – クレジットカード など |

重要な情報は、海外在住者本人だけでなく、国内の兄弟姉妹や親族とも共有する必要があります。紙ベースでもクラウド上でも構いませんが、家族や親族が簡単に確認できる方法が望ましいでしょう。必要に応じて情報を定期的に更新しておくことも重要です。

「もしもの時の方針」を親と事前に話し合っておく

海外在住者は、親と直接会う機会が限られるため、早い段階で重要な方針についての話し合いを行っておく必要があります。元気なうちに、親と「介護をどうするか」「どのような最期を迎えたいか」などの意向を確認しておくことが大切です。

介護方針の希望

親がどのような介護を望んでいるかを聞き、老後に安心して生活できる環境を整える方法を話し合いましょう。

たとえば「自宅で過ごしたい」「施設に入るのは嫌だ」「子どもに迷惑はかけたくない」など、本人の希望をあらかじめ聞いておくことで、将来決断が必要なときに迷いが軽減されることが期待できます。

特に海外在住者は、自身の生活スタイルや帰国の可否も正直に話し合い、互いの理解を深めておくことが重要です。限られた条件を踏まえた現実的な選択肢を提示しておけば、後悔しない判断につながるでしょう。

延命治療の希望

延命治療に関する意向を聞いておくことも重要です。たとえば「心肺蘇生は望まない」「人工呼吸器はつけたくない」など、親の希望を詳しく確認しておきましょう。

近年は、書面に残す「事前指示書(リビングウィル)」や、「医療・ケアの意思決定支援に関する計画(ACP:アドバンス・ケア・プランニング)」の作成も検討されつつあります。万一の際、家族が判断を迫られることを考えると、事前の合意が極めて重要です。

- 事前指示書(リビングウィル)

- 将来、本人の意思表示ができなくなった場合に備え、延命治療や終末期の医療についての希望をあらかじめ書面で残す文書のこと。法的効力はありませんが、家族や医療関係者が判断する際の重要な指針となります。

- ACP(アドバンス・ケア・プランニング)

- 終末期の医療や介護について、本人・家族・医療者が繰り返し話し合い、希望を共有していく取り組みのこと。医療現場での意思決定を本人の希望に沿って進めるための取り組みとして注目されています。

財産の確認と相続の希望

預金・不動産・年金・保険・借金といった親の財産と、将来の相続に関する基本的な内容も話し合っておきましょう。「遺言書はあるか」「相続人の希望はあるか」「分割方法に特別な希望があるか」などを確認しておくと、相続争いや手続きの混乱を防げます。弁護士や司法書士による遺言書作成支援や生前贈与の活用なども視野に入れましょう。

まとめ

海外在住の立場で親の介護に直面したとき、最初に求められるのは「迅速な状況把握」と「現地の支援者との連携」です。帰国後は、病院・行政手続き・介護保険・費用管理など、多岐にわたる対応が必要になります。海外に戻った後も、ケアマネージャーや家族との継続的な連携が欠かせません。

そして何より大切なのは、親が元気なうちに、介護や終末期に関する希望をしっかり話し合っておくこと。事前に備えておくことで、離れていても安心して親を見守れるでしょう。