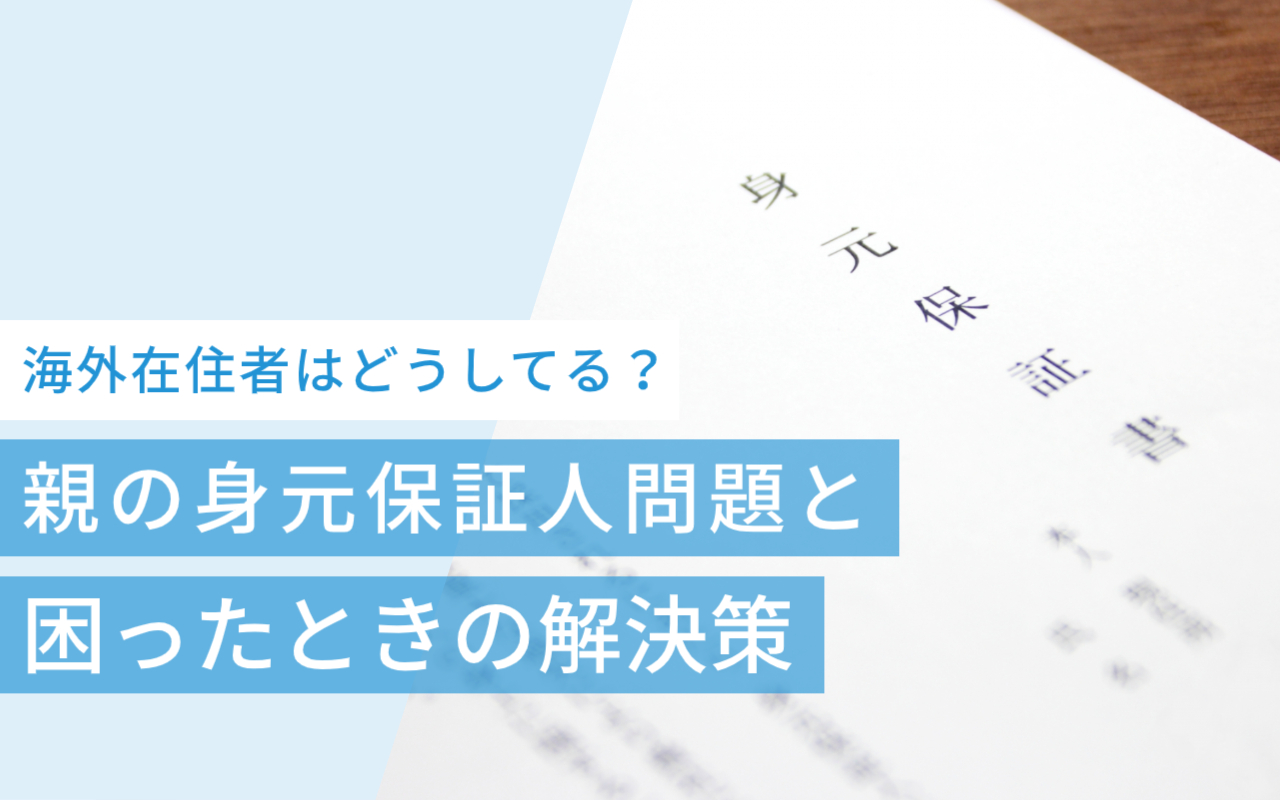

海外在住者は親の身元保証人をどうしてる?困ったときの解決策を解説

海外に住んでいると、親の身元保証人を務めることが難しいケースが多くあります。入院や介護施設への入居、賃貸契約などで保証人が必要になる場面は少なくありません。

この記事では、海外在住者が直面しやすい保証人問題の具体例と解決策をまとめました。民間の身元保証人代行サービスの利用方法や、弁護士・司法書士への依頼方法のほか、必要書類や事前準備の進め方についても詳しく解説します。

- 身元保証人は本人に代わって手続きを行い、緊急時の連絡対応を担う

- 保証人や身元引受人の役割や条件は契約内容や制度によって異なる

- 病院への入院・手術時や介護施設への入居時には、身元保証人が必要

- 海外在住者は緊急時の対応が難しいため、身元保証人として認められにくい

- 国内に頼れる家族がいない場合、代行サービス利用などの事前準備が不可欠

- 親族や第三者に依頼する場合は、負担や責任範囲を明確にしておく

※ 本記事は海外在住者向けに日本の親の身元保証に関する一般的な情報をまとめたものであり、実際の契約内容や条件は状況により異なります。詳細は必ず各施設や契約先で確認し、必要に応じて専門家や各自治体にご相談ください。

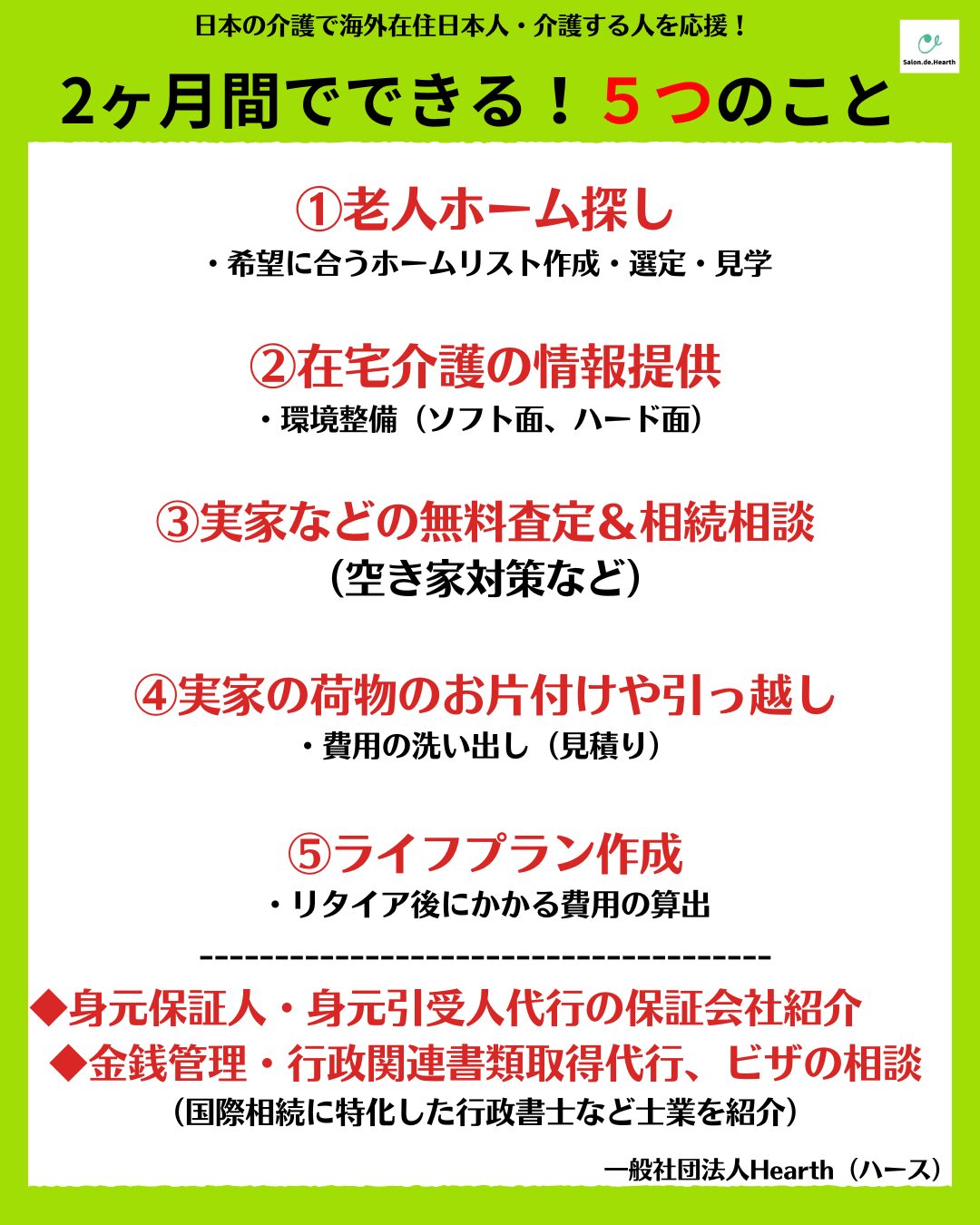

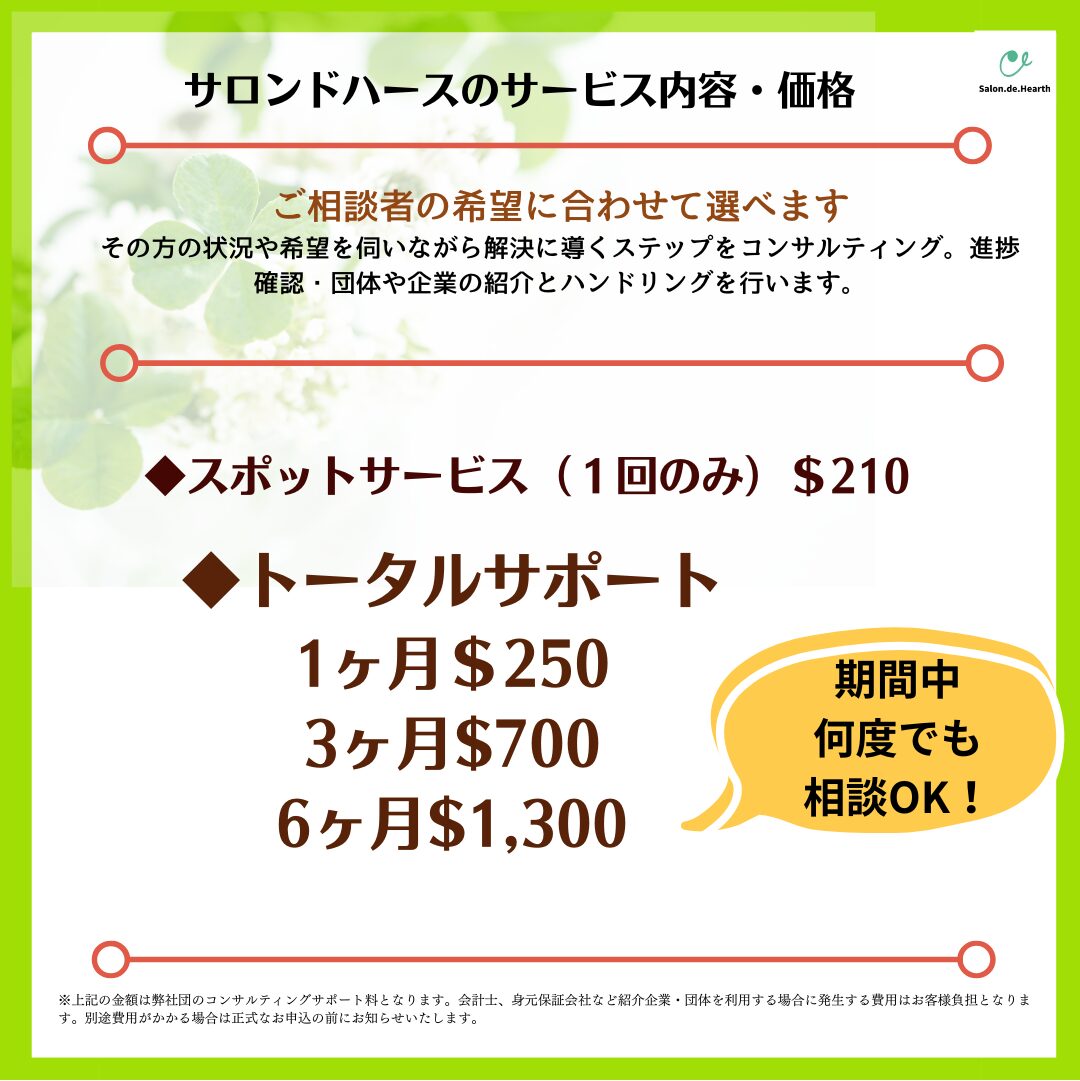

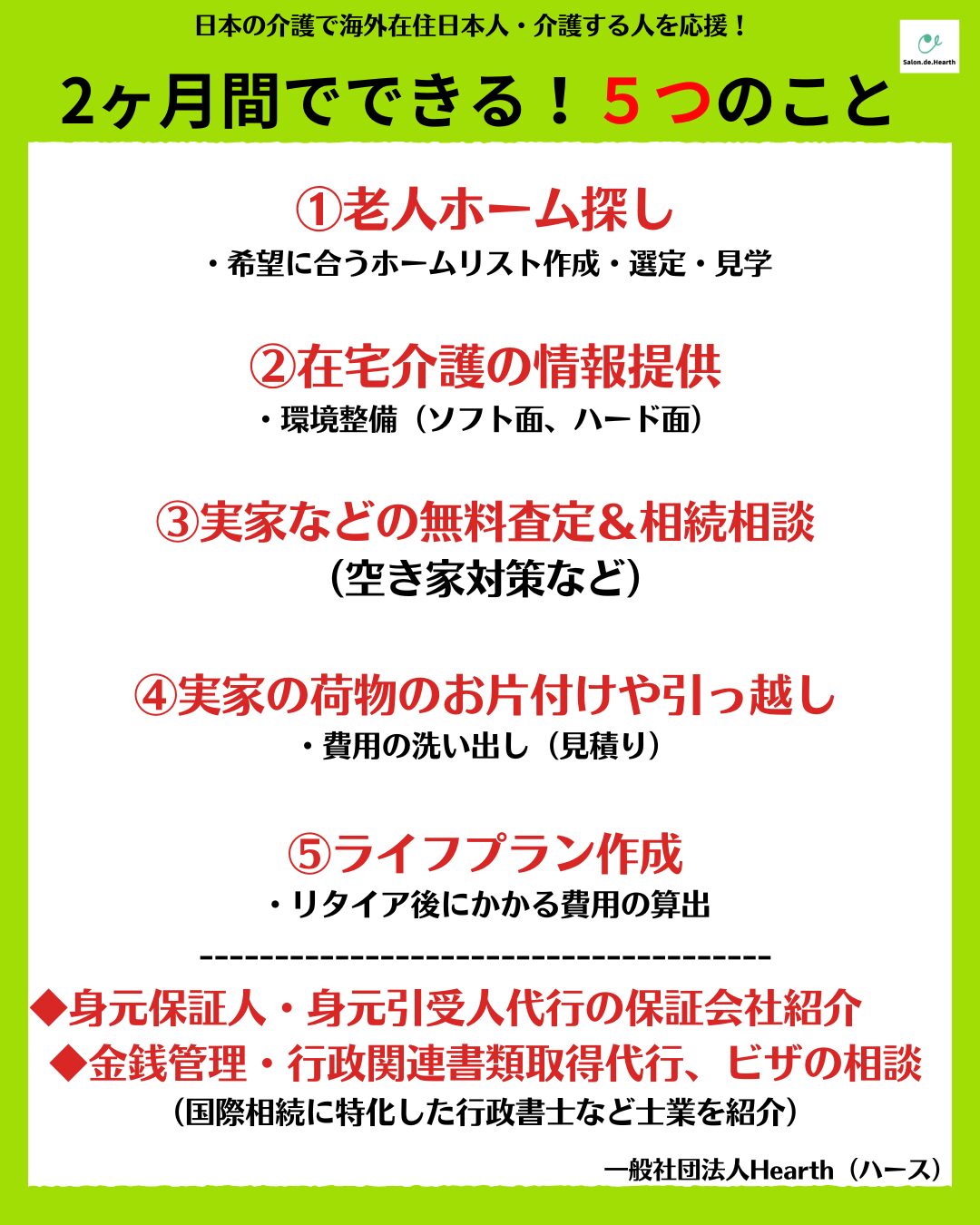

海外在住者が抱える親の悩みを解決

スペシャリストがワンストップで解決!日本の介護や実家の不動産、相続のお悩みを相談

身元保証人の役割と責任範囲

親が高齢になると、入院や施設入居などで「身元保証人」が求められる場面が増えます。特に海外在住者は保証人になりにくいため、その役割や責任範囲を正しく理解しておくことが重要です。

身元保証人の役割

身元保証人は、本人に代わって契約手続きを補助し、緊急時の連絡対応や金銭面でのサポートなどの重要な役割を担います。たとえば、入退院や施設入所の手続きに関する対応、家族・親族への連絡調整、医療費の未払いへの対応、死亡時の遺体引き取りなどです。

身元保証人の経済的責任は限定的ですが、万一本人が支払い不能になった場合、契約範囲内で保証責任を求められる可能性があります。そのため、単なる「連絡先」としての役割以上の責任を伴うことを理解しておくことが大切です。

身元保証人が負う責任範囲

身元保証人の責任は、契約書に定められた範囲に限定されます。すべての借金を肩代わりする可能性がある連帯保証人とは、その役割が大きく異なります。身元保証人の場合、保証の上限(極度額)や保証期間は契約書の内容次第です。

身元保証人の責任範囲は、法律で一律に決まっているわけではありません。どのような場合に、いくらまで責任を負うのかは全て契約書の内容によります。身元保証人として署名する前に、必ず契約条件を確認することが極めて重要です。

身元引受人は、本人が施設や病院で生活するうえで日常的に連絡や支援を担う存在で、身元保証人ほど法的な債務負担は伴いません。

一方、後見人は家庭裁判所の選任に基づき、財産管理や契約行為を代理できる法的な権限を持つ立場です。つまり、保証人=契約上の責任、引受人=生活支援、後見人=法的代理権と、それぞれ役割と責任の重さが異なります。

日本に住む親の身元保証人が必要な場面

親が高齢になると、医療や介護、住まいに関する契約で「身元保証人」を求められる場面が増えます。具体的にどのような状況で保証人が求められるかを把握しておきましょう。

日本に住む親の身元保証人が必要な場面

- 病院への入院・手術時

- 介護施設・高齢者住宅への入居時

- 賃貸住宅への入居や住み替えの契約時

- 本人が亡くなった後の遺体引き取り・手続き時

病院への入院・手術時

多くの場合、日本の病院では、入院や手術を行う際に身元保証人が求められます。身元保証人を必要とするのは、緊急時や未払い費用が発生した場合に備えるためです。

厚生労働省の「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」には、医療機関が身元保証・身元引受等に求めている機能・役割として、以下の6つを挙げています。

- 緊急の連絡先に関すること

- 入院計画書に関すること

- 入院中に必要な物品の準備に関すること

- 入院費等に関すること

- 退院支援に関すること

- (死亡時の)遺体・遺品の引き取り・葬儀等に関すること

なお、ガイドラインによると、手術や輸血、麻酔といった医療行為の同意を求める役割は、基本的に身元保証人には権限がないとされています。ただし、実際には、身元保証人に医療行為への同意を求めるケースがあるため、契約範囲をよく確認しておくことが重要です。

参考:厚生労働省「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドラインについて」

介護施設・高齢者住宅への入居時

介護施設や有料老人ホームでは、入居契約の際にほぼ必ず身元保証人が必要です。施設側は利用料未払いや、緊急時の対応を想定して保証人を求めます。

身元保証人は、費用の代行支払い、契約解除の手続き、医療機関との連携などを担うのが一般的です。特に介護度が上がると入退院の繰り返しが増えるため、保証人がいないと入居そのものを断られる可能性もあります。

総務省が行った「高齢者の身元保証に関する調査」によると、病院・施設の9割以上が、入院・入所時に身元保証人を求めています。しかし、身元保証人が立てられない高齢者が増加傾向にあり、多くの病院・施設が対応に困っていることが浮き彫りになりました。

身元保証人がいない場合の対応として、入院・入所を断った病院・施設は15.1%。入院・入所を認めた病院・施設は、わずか3.5%です。多くの場合、必要な場面ごとの個別対応、あるいは成年後見制度や身元保証会社を利用して対応しています。

賃貸住宅への入居や住み替えの契約時

親が高齢になり、賃貸住宅に住む場合も保証人が求められます。家賃未払い、原状回復費用の不払い、孤独死などのリスクを理由に、不動産会社や大家は身元保証人(または連帯保証人)を条件とすることが少なくありません。

身元保証人は家賃滞納時の支払いだけでなく、入居者が認知症になった場合の対応や、近隣トラブル発生時の解決責任を負う場合もあります。最近では「家賃保証会社」を利用できるケースもありますが、緊急時の連絡先として保証人を求められることがあるでしょう。

本人が亡くなった後の遺体引き取り・手続き時

親が亡くなった場合、遺体の引き取りや葬儀の手配、役所への届け出、医療機関への清算などの役割を身元保証人が担うことがあります。家族がすぐに駆けつけられる状況であれば問題ありませんが、遠方にいる場合には葬儀や役所の手続きにすぐ対応できません。

病院や警察署からは通常24〜48時間以内の引き取りが求められ、遅延すると遺体安置料として1日あたり数千円〜3万円の費用が発生します。保証人が不在だと病院や施設が手続きを進められず、トラブルになりかねません。事前に保証人を立てておくことが大切です。

海外在住者が抱えやすい親の身元保証人問題

海外に住んでいると、親の身元保証人になりたくても制度や実務の壁で難しい場面が多くあります。海外在住者が直面しやすい具体的な問題点について把握しておきましょう。

海外在住者が抱えやすい親の身元保証人問題

- 海外在住だと保証人として認められにくい

- 何らかの事情により家族や親族に頼みにくい

- 急な入院・施設入居時にすぐ対応できない

海外在住だと保証人として認められにくい

多くの病院や介護施設は「国内在住の成人であること」を保証人の条件にしています。特に病院での緊急事態や、施設での問題発生時にすぐ対応できる人が求められるため、海外在住者は身元保証人として認められないケースがほとんどです。

経済的な保証能力があっても「時差や距離の問題で連絡が取れない」「書類への押印ができない」「面談に参加できない」などの理由でにより、保証人として認められないケースが増加しています。

何らかの事情により家族や親族に頼みにくい

海外在住者の場合、日本国内に親の身元保証人を依頼できる親族が限られているケースも多くあります。一人っ子の場合や、兄弟姉妹が高齢・病気・経済的困窮などで保証人になれない状況では、甥や姪、いとこなどの遠い親戚に依頼できないか検討が必要です。

しかし、遠い親戚への依頼は心理的な負担が大きく、いざ頼んでも「経済的負担や法的責任を負いたくない」という理由で断られることは少なくありません。保証人になってもらっても後々トラブルに発展するケースもあり、安易には頼みにくい現実があります。

急な入院・施設入居時にすぐ対応できない

親が急に倒れたり、介護が必要になったりした場合、すぐに保証人として対応できないのも海外在住者の大きな問題です。緊急入院時には各種手続きや費用の立替えが必要ですが、数時間~数日以内に署名や支払いを求められるケースもあります。

時差や距離の関係で「すぐに駆けつけられない」ことは、病院や施設側にとってもリスクとなり、手続きを進められない原因になりかねません。事前に身元保証人、または国内の代理人を立てておかないと、親が必要な医療や介護を受けられない可能性もあります。

海外在住者が親の身元保証人問題を解決する方法

海外に住んでいても、適切な準備と対策により親の身元保証人問題を解決できます。具体的な対応策を知り、複数の選択肢を組み合わせて解決へとつなげましょう。

海外在住者が親の身元保証人問題を解決する方法

- 国内にいる親族・知人に相談して依頼

- 身元保証人代行サービスの利用

- 弁護士・司法書士等の専門家を活用

- 保証人不要の介護施設を探す

- 自治体の高齢者サポート窓口に相談

国内にいる親族・知人に相談して依頼

国内に頼れる家族がいない場合、最も現実的な解決策は、信頼できる国内在住の親族、知人への依頼です。ただし、相手の負担を考慮した適切なアプローチが重要になります。

親族・知人への依頼の仕方

親族・知人に親の身元保証人を依頼する場合は、まず相手の状況と負担能力を十分に理解することから始めます。依頼時には親の状況や保証人の具体的な責任範囲、想定される費用負担、緊急時の対応内容を明確に説明することが重要です。

相手の都合や懸念事項をしっかりと聞き、お礼や謝礼についても事前に相談しておきましょう。海外移住前であれば直接会って説明し、移住後であれば一時帰国時に改めて詳細な打ち合わせを行うことで、信頼関係の維持につながります。

親族・知人に依頼するときの注意点

身元保証人は経済的負担が伴う可能性があるため、一方的にお願いするのではなく、費用の分担や緊急時の対応方法を事前に取り決めておくことが重要です。病院や施設によっては、連絡担当・費用担当と役割を分け、複数人を保証人として登録できることもあります。

身元保証人を引き受けてもらった場合は、定期的な近況報告や親の状況共有を行いましょう。良好な関係を保つには、親戚・知人への感謝の気持ちを継続的に示すことも大切です。

身元保証人代行サービスの利用

近年、身元保証人代行サービスを提供する法人やNPOが増えており、保証人が見つからない海外在住者にとって有効な選択肢の一つとなっています。費用対効果を検討し、信頼できる業者を選択することが重要です。

身元保証人代行サービスの利用方法

身元保証人の代行サービスは、契約者(本人や家族)と保証契約を結び、病院や施設に保証人として対応してくれる仕組みです。申込時には本人確認書類や住民票、収入・資産を証明する書類などを提出し、月額費用や保証金を支払う形で契約します。

代行業者によって必要書類が異なり、親本人と依頼者(海外在住の家族)の面談が行われる場合もあります。複数の業者のサービス内容や利用条件を比較して検討し、契約までの流れをよく確認したうえで依頼しましょう。

身元保証人代行サービスを利用するときの注意点

身元保証人代行サービスを選ぶときは、事業継続年数、実績、所属団体(全国身元保証相談士協会など)への加盟状況、利用者の声などを必ず確認しましょう。契約前には、具体的なサービス範囲、医療費等の上限額、24時間対応の可否など、保証内容の確認が不可欠です。

料金体系については、追加費用の発生条件を明確にし、解約時の返金規定も確認しておきます。海外からの連絡手段も事前に確認し、緊急時の連絡体制を整備しておくことも重要です。事業者の倒産リスクに備え、複数の業者との契約も検討しましょう。

弁護士・司法書士等の専門家を活用

身元保証人の代わりに、弁護士や司法書士に委任契約を結んで代理権を持たせる方法もあります。法的な専門知識を持つ弁護士・司法書士への依頼は、複雑な手続きや法的に有効な署名が必要な場合に有効です。

弁護士・司法書士への依頼方法

弁護士・司法書士への依頼では、高齢者問題や成年後見制度に精通した専門家を選択することが重要です。依頼内容は委任状作成による代理権設定、公正証書での包括的な委任契約、財産管理契約、医療同意に関する事前指示書の作成など多岐にわたります。

海外移住前、または一時帰国した際に必ず対面で打ち合わせを行い、海外滞在時の連絡方法、緊急時の判断基準、費用の支払い方法などを明確に取り決めましょう。専門家が業務を継続できなくなった場合の対応や、後継者なども事前に相談しておくと安心です。

弁護士・司法書士に依頼するときの注意点

専門家への依頼は安心感が大きい反面、費用が継続的に発生します。報酬は比較的高額になる傾向があるため、長期利用の場合は総費用を事前に試算して予算を立てましょう。

弁護士や司法書士は業務範囲が限定されやすいため、依頼する際は「どの手続きを代行できるのか」を明確に確認しておく必要があります。お互いの信頼関係を維持するため、親の状況変化の共有、必要に応じた契約内容の見直しを行うことも大切です。

保証人不要の介護施設を探す

一部の自治体や民間施設では、保証人不要で入居できる仕組みを導入しています。保証人不要の介護施設は、海外在住者にとって最も負担の少ない選択肢といえるでしょう。ただし、対応施設が限られているため早めの情報収集が重要です。

保証人不要の施設への入居方法

保証人不要の介護施設は、社会福祉法人運営の特別養護老人ホーム、一部の有料老人ホームなどで見つけられます。施設を探すには、各自治体の高齢者福祉課への相談、地域包括支援センターでの情報収集、ネット検索、介護施設紹介センターの活用などが効果的です。

保証人不要の施設では、生活保護受給者向け制度の活用、成年後見制度の利用、身元保証支援制度の適用などにより入居を受け入れています。親の居住地域で保証人不要の介護施設を事前に調べ、入居条件や施設見学の可否などを確認しておきましょう。

保証人不要の施設に入居するときの注意点

保証人不要の介護施設でネックになるのは、入居条件の厳しさと待機期間の長さです。多くの施設では要介護度3以上、低所得、身寄りなしなどの条件があります。人気が高く、入居まで数年待ちになる施設も珍しくありません。

保証人不要の代わりに入居時の預託金や、月額利用料の前払いが求められる場合があります。サービス内容も、身元保証人が必要な施設と比較して制限がある可能性があるため、医療対応の範囲、看取りの可否、面会時間の制約などの確認が必要です。

自治体の高齢者サポート窓口に相談

自治体によっては、保証人問題を支援する相談窓口や代行制度を紹介してくれる場合があります。自治体が独自の高齢者支援制度を提供しているケースもあるため、積極的に相談してみましょう。

高齢者サポート窓口の利用方法

市区町村の高齢者福祉課や地域包括支援センターに相談すると、保証人代行サービスや支援団体を紹介してもらえるケースがあります。自治体によっては、生活支援サービスや福祉制度と連携して利用することも可能です。

「身元保証等高齢者サポート事業」として、NPOや一般社団法人と連携した保証人代行サービスを低料金で提供している場合もあります。親が住む地域の自治体ホームページなどで高齢者支援制度を確認し、担当部署に直接問い合わせてみるのも一つの手です。

高齢者サポート窓口を利用するときの注意点

自治体によって支援制度の有無や対応範囲が異なります。都市部と地方では提供される支援内容に大きな差があり、すべての自治体で身元保証関連の支援があるわけではありません。

自治体の制度は年度ごとに変更されることが多いため、定期的に情報を確認する必要があります。窓口の担当者によって、対応が異なるケースも少なくありません。一度の相談で諦めず、複数の担当者や部署に相談することが重要です。

海外在住の日本人コミュニティでは、同様の問題を経験した人から、実践的なアドバイスや具体的な業者紹介を得られる可能性があります。現地の日本人会、日本語補習校の保護者会、駐在員組合、永住者グループなどに積極的に参加し、身元保証人問題について情報交換を行いましょう。

海外在住日本人向けのSNSグループ、掲示板、ブログなどでも情報収集が可能です。海外でも継続的に情報収集・情報交換を行うことで、最新かつ実用的な解決策を見つけられます。

身元保証人申請のための事前準備

海外在住者は緊急時にすぐ動けないため、親の保証人手続きに備えて事前の準備が欠かせません。必要書類や申請方法を把握して準備を進めておきましょう。

身元保証に関する必要書類や証明書の把握

身元保証人の申請には、様々な書類を提出する必要があります。申請先によって異なりますが、病院や施設で提出が求められる主な書類は、以下のとおりです。

| 共通 | ・身元保証書 ・申請人との関係を証明する書類(戸籍謄本など) |

| 親(被保証人) | ・本人確認書類(マイナンバーカードなど) ・住民票 ・介護保険被保険者証のコピー ・健康診断書 ・収入を証明する書類(年金通知書のコピーなど) ・認印 |

| 身元保証人 | ・本人確認書類(マイナンバーカード、パスポートなど) ・住民票 ・印鑑証明書、実印 ・収入を証明する書類(住民課税証明書、納税証明書など) |

遠縁の親戚や知人に親の身元保証人を依頼する場合、書類準備の負担を減らすために、親が必要な書類を準備しておきましょう。書類の有効期限を考慮しつつ、一時帰国時などに揃えておくのが理想です。

なお、遠縁の親戚や知人は、公的書類で親との関係を証明するのが難しいため、病院や施設などの判断に委ねられます。責任の所在を明確にするため、契約書や同意書を中心に手続きを行うのが一般的です。

費用や役割分担を明確にしておく

身元保証人には、未払い費用の立替えや手続きの負担が発生する可能性があります。そのため、事前に「どの費用を誰が負担するか」を話し合っておくことが重要です。予想外の高額費用(長期入院、特別な治療など)が発生した場合の対応も事前に決めておきましょう。

身元保証人に負担が偏らないように、役割分担を明確にしておくことも必要です。「緊急時の対応」「家族や親族への連絡調整」「書類の管理」など、家族や親戚、知人などとの間で役割を分けておくと、一人に過大な負担が集中するのを防げます。

海外からでも安心して親を支えるために

海外在住者にとって、親の身元保証人問題は悩ましい課題です。しかし、事前準備や適切なサービスの活用により、安心して親を支えられます。

急な入院や施設への入居など想定されるリスクに備え、早期準備と継続的に情報共有をすることで、海外在住という制約を乗り越え、親に安心できる生活環境を提供できるでしょう。

参考

高齢者等終身サポート事業者ガイドライン

身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン及び事例集

「身元保証」や「お亡くなりになられた後」を支援するサービスの契約をお考えのみなさまへ