海外在住の一人っ子が遠方から日本の親を遠距離介護する課題と解決策

海外在住の一人っ子にとって、日本の親を遠距離介護することは大きな課題です。「頻繁に帰国できない」「日本に頼れる人がいない」「親を支援するお金がない」など、遠方から一人で親を介護する不安や悩みは少なくありません。

この記事では、海外に暮らす一人っ子が親の遠距離介護で直面する問題点と解決策、活用できるサービスや必要な情報の集め方について詳しく解説します。

- 海外在住の一人っ子によくある遠距離介護の課題

- 海外在住の一人っ子が遠距離介護を乗り越えるコツ

- 遠距離介護する際に役立つ日本の公的機関・介護関連の専門サイト

- 海外からも利用できる介護者向けのオンラインコミュニティ

※ 本記事は海外在住者が日本の親の介護を行う際の一般的な情報をまとめたものであり、介護サービスや制度の適用を保証するものではありません。実際の対応や利用条件は、必ず各自治体や専門機関の公式情報をご確認ください。

海外在住の一人っ子が抱えやすい遠距離介護の課題

海外在住の一人っ子にとって、日本の親を支える遠距離介護は課題がたくさんあります。距離や時差、頼れる親族がいない状況では、突発的な対応や手続きの難しさ、精神的・経済的負担が重くのしかかりがちです。常に「何かあったらどうしよう」という不安を抱え、親への申し訳なさと海外での自分の生活との間で板挟みになる人もいます。

海外在住の一人っ子が抱えやすい遠距離介護の課題

- 親を支援する体制づくりの難しさ

- 行政手続きの遅れや対応の難しさ

- 自分一人に介護負担が集中する精神的ストレス

- 介護費用や帰国費用などの経済的負担

- 仕事・結婚・自身の生活との両立の難しさ

親を支援する体制づくりの難しさ

一人っ子が海外から親を支える場合、日常的な見守りや緊急時の対応を担う家族がいないため、体制づくりが難しくなります。日本の介護制度や医療体制への理解不足により、困難に直面することもあるでしょう。

親の急な体調変化や入院への対応

遠距離介護では、親が倒れたり入院したりした際にすぐ駆けつけられないという課題があります。医師との面談や治療方針の決定、入院手続きなど、家族が立ち会うべき重要な場面にすぐ対応できないことへの不安を抱えている人も少なくありません。

時差により夜中に緊急連絡を受けることや、すぐに駆けつけられない状況で意思決定を迫られることもあるでしょう。緊急時の連絡体制が整っていない場合、親の状況把握が遅れ、より深刻な事態を招く可能性もあります。

日常の見守りと親に関する情報の把握

一人っ子で海外に住んでいると、日常生活の変化を察知するのが難しくなることも大きな課題です。食事の摂取状況、薬の服用状況など、自分や兄弟姉妹が近くにいれば気づける変化を見逃しやすくなります。

定期的に電話やビデオ通話をしていても、親が体調不良や困りごとを隠している場合があり、実際の状況を正確に把握しにくいのが実情です。親が一人暮らしの場合は特にリスクが高く、病気の発見や認知症の兆候に気づくのが遅れることもあります。

介護サービスや医療機関との連携

一人っ子で海外在住の場合、日本の介護サービスや医療機関とのやり取りも難しくなります。日本に頼れる兄弟姉妹や親戚がいないと、施設の入居手続きやケアマネジャーとの面談、医師との治療方針の相談なども、オンラインツールや代理人に頼らざるを得ません。

親が利用する介護サービスで問題や変更が生じても、時差や通信手段の問題から海外にいる家族に連絡が取りにくいこともあるでしょう。結果として、トラブル時にすぐ状況を把握したり、適切な支援が行われているかを確認したりするのが難しくなる可能性があります。

行政手続きの遅れや対応の難しさ

介護に関連する行政手続きは書類や窓口対応が多く、海外から行うのは大きな負担がかかりがちです。書類の郵送にかかる時間の長さや、代理手続きの制限、制度変更への対応の遅れにより、親が適切な支援を受ける機会を逸す原因となる場合があります。

介護制度への理解と対応

日本の介護保険制度は複雑で、海外在住者には理解しにくいことが多くあります。要介護認定の申請手続きや更新、利用できるサービスの種類と選び方、自己負担額の計算方法など、制度の詳細を把握するのは難しいものです。

地域包括支援センターとの連携や自治体のサービスについて、海外から情報を収集するのは限界があります。各種制度やサービス内容は定期的に改正されるため、常に最新の情報を把握し続けることは大きな負担となるでしょう。

親の金銭管理や財産・相続の手続き

一人っ子にとっては、銀行の手続きや年金の受給手続き、税務申告といった親の金銭管理も深刻な課題です。海外にいると銀行や役所に直接出向けず、重要な手続きが滞ることもあるでしょう。本人確認が必要な手続きを代理で行うことも法的な制限があります。

相続に関する準備や遺言書の作成、財産の整理なども、海外にいながら進めるのは容易ではありません。準備や手続きが遅れると、親の生活や将来の介護費用に直接影響を与える可能性もあります。

成年後見・家族信託の手続きや代理人の選定

親が認知症などで判断能力を失った場合、成年後見制度や家族信託を利用しなければ資産管理が難しくなります。海外在住の一人っ子は日本の裁判所や公証役場に直接出向けないため、手続きはより複雑です。

家庭裁判所での手続きや専門家との面談、適切な後見人の選定など、すべて日本国内での対応が必要となります。家族信託の制度などを活用できない場合、親の財産管理や意思決定に支障をきたすリスクがあるでしょう。

自分一人に介護負担が集中する精神的ストレス

一人っ子が遠方から親の介護を担う場合、頼れる兄弟姉妹がいないため、ほぼすべての責任が自分に集中します。親の体調悪化や緊急事態が発生した際、相談できる家族がいない孤独感は計り知れません。

海外にいることで親孝行ができていないという罪悪感や、万が一の際に間に合わないかもしれないという不安を抱えてしまう人もいるでしょう。介護に関する意思決定も一人で背負わなければならず、精神的負担が大きくなりやすいといえます。

介護費用や帰国費用などの経済的負担

海外在住の一人っ子で日本に頼れる人がおらず、介護のために一時帰国を繰り返すと、渡航費・滞在費が大きな負担となります。親の状態によっては、年に数回の帰国や長期間の滞在が必要となることもあるでしょう。

さらに、介護が長期化すると、現地の仕事を休むことによる収入減につながる場合もあります。日本の介護サービスは自己負担が必要なものが多いため、介護費用も大きな負担です。海外在住の一人っ子は、国内在住者以上に経済的負担が重くなりやすいといえるでしょう。

仕事・結婚・自身の生活との両立の難しさ

海外で生活する一人っ子が日本の親の遠距離介護を始めると、自身の生活やキャリアへの影響が避けられません。海外での仕事を続けながら親の介護に対応するのは、時間的にも精神的にも限界があります。結婚や育児と重なるとさらに負担は増すでしょう。

現地の家族や職場に介護の状況を理解してもらえず、どちらを優先すべきか悩む人もいます。親の介護のために現地での生活を放棄して帰国すべきか、それとも海外生活を続けるべきかという選択に迫られ、人生設計全体に大きな影響を与える場合もあります。

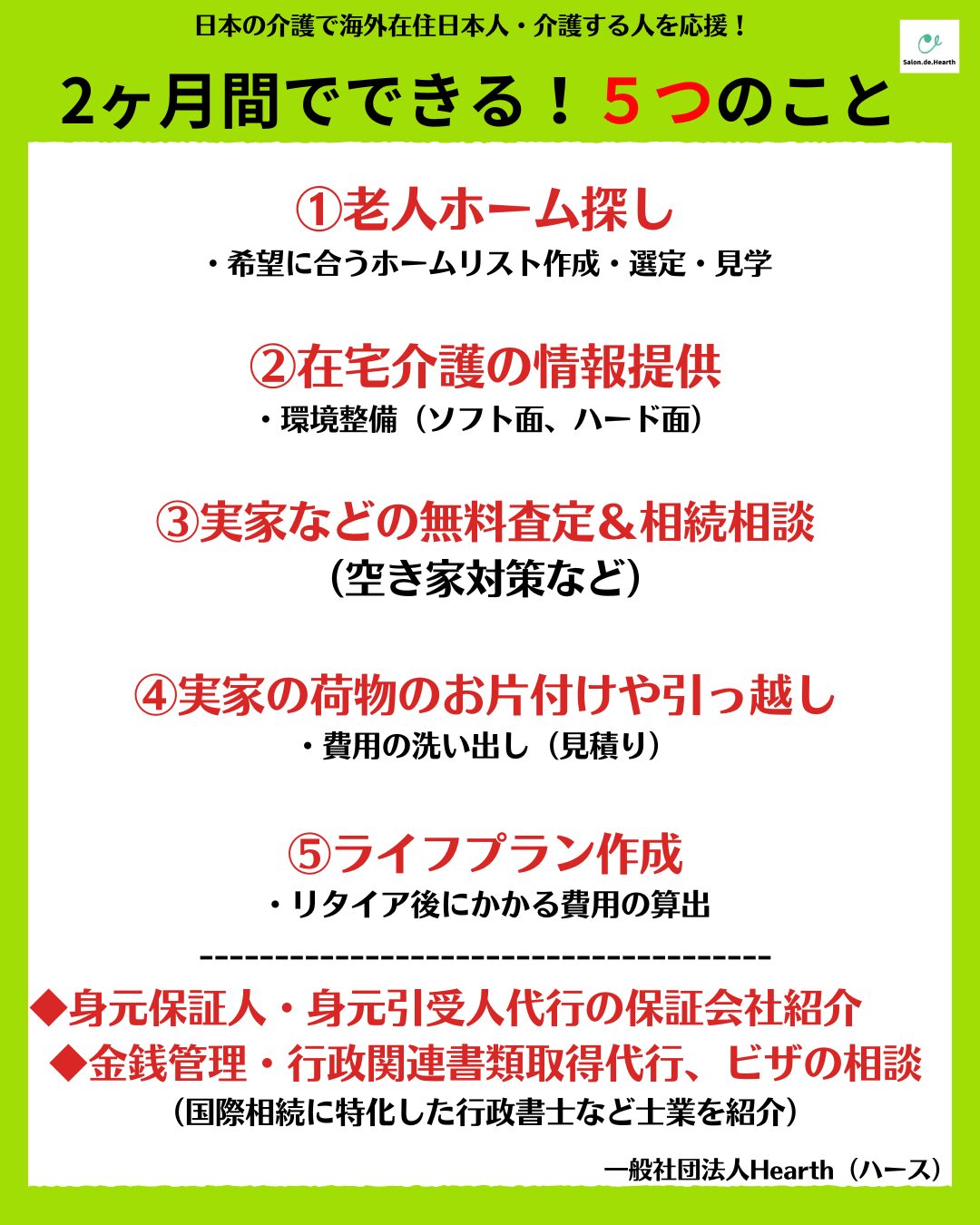

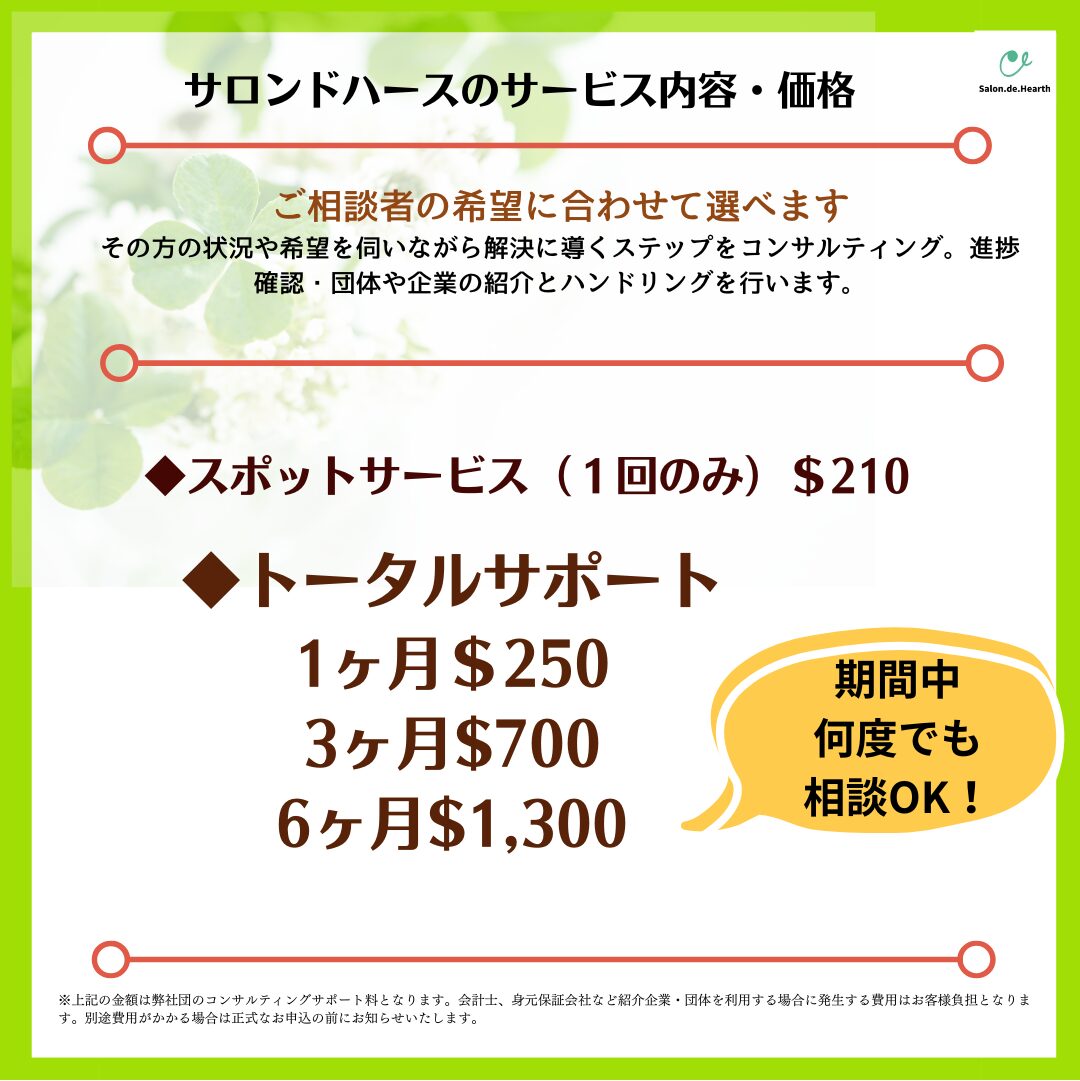

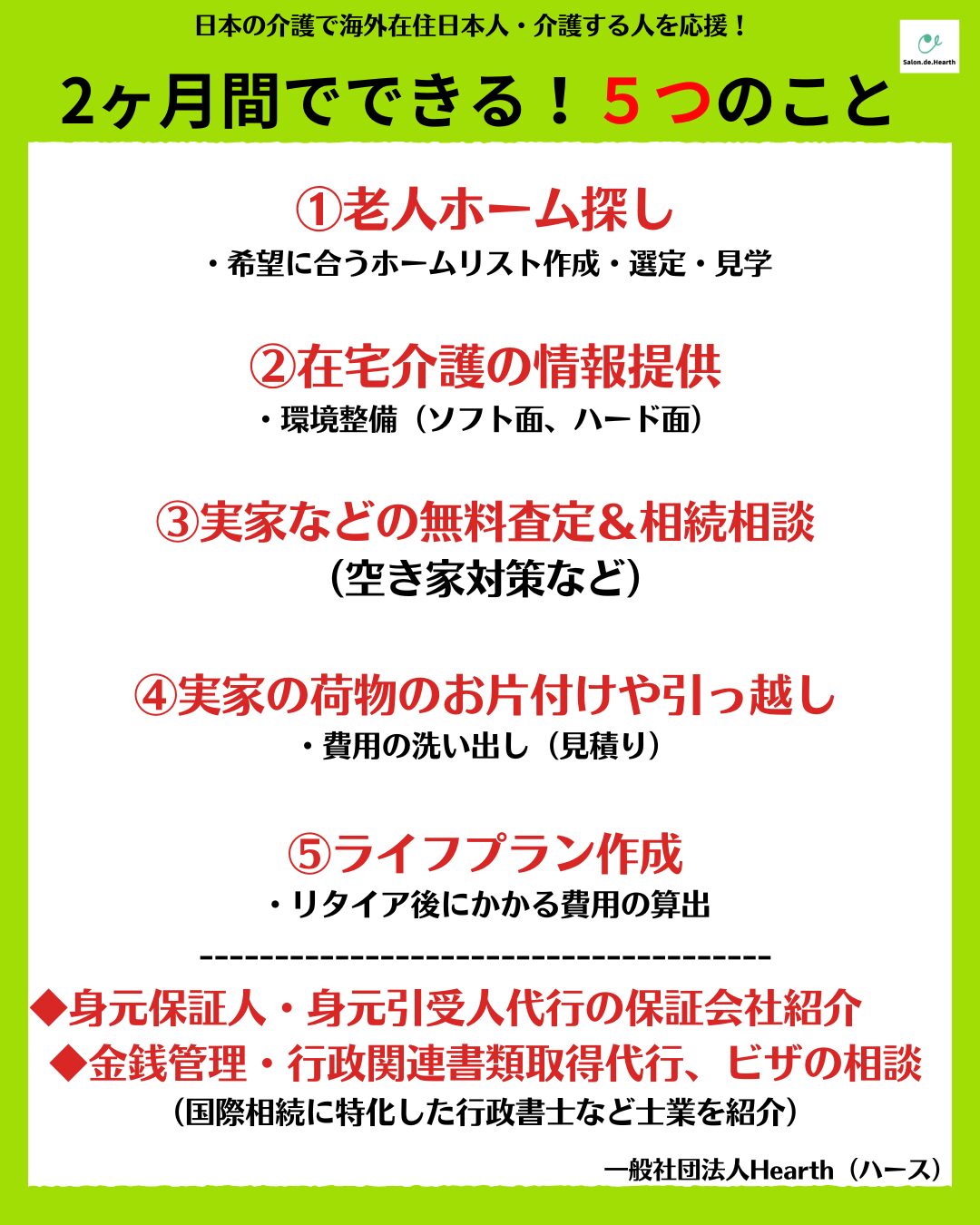

一人っ子が遠距離介護を乗り越える6つのコツ

海外在住の一人っ子が親の遠距離介護をする際には、工夫と準備が不可欠です。親の希望や制度の活用、支援体制の整備により、負担を軽減しながらサポートできます。

一人っ子が遠距離介護を乗り越える6つのコツ

- 親の希望を聞いて事前に話し合っておく

- 公的制度や民間サービスを積極的に活用する

- 介護費用の計画を立てておく

- ケアマネ・弁護士といった専門家への相談と連携を密に行う

- 信頼できるサポート体制を作っておく

- 見守りカメラなどのデジタルツールを活用する

親の希望を聞いて事前に話し合っておく

親に万が一のことがあった場合、一人っ子はすべての意思決定を一人で背負うことになるため、親の希望を事前に把握しておくことが大切です。

特に海外に住んでいると緊急時の対応が難しく、迅速な判断はより一層困難になります。いざというときに慌てないよう、親が元気なうちに介護方針や終末期医療、財産管理について具体的に話し合っておきましょう。

介護方針

親の介護方針について、具体的な状況を想定して話し合いを行うことが重要です。どの程度になったら施設入居を検討するか、在宅介護を希望する場合はどのような条件が必要か、費用の上限はいくらまでかなど、親の希望や判断の基準を決めておきましょう。

親の価値観や生活スタイルを尊重した選択肢を用意しておくことで、柔軟に対応しやすくなります。海外在住であることを理解してもらい、現実的な選択肢の中から最適な方針を決めることが大切です。

参考:公益財団法人長寿科学振興財団「基本チェックリストとは」

終末期医療

親の健康状態が悪化した場合の終末期医療について、親の価値観や希望を明確にしておくことは欠かせません。海外在住の一人っ子は緊急時に病院にすぐ駆けつけるのが難しいため、事前に親の意向を確認し、書面に残しておくと安心です。

具体的な質問として、以下のような例が挙げられます。

- どこで最期を迎えたいか(自宅・病院・介護施設・ホスピスなど)

- 意識がなくなった場合に延命治療を希望するか

- 心肺停止など回復が見込めない時、心肺蘇生を希望するか

- 人工呼吸器による延命措置を希望するか

- 痛みや苦しみの緩和(緩和ケア)に対する希望はあるか

- 胃ろう・鼻チューブからの栄養補給を許容するか

- 家族や大切な人とどのように過ごしたいか

- 看取り・亡くなったあとの対応について希望があるか

緊急時、海外からだと医療機関との十分な話し合いが困難な場合があります。意思表示カードや事前指示書を作成し、医師やケアマネジャーと共有しておくことで、家族が不在でもスムーズに対応できるでしょう。

参考:公益財団法人長寿科学振興財団「事前指示」

財産管理

親の財産状況を把握し、将来の介護費用や相続について話し合うことも重要です。銀行口座や保険、不動産などの資産を確認し、介護費用の支払い方法や管理方法を決めておきましょう。親子間で財産管理について共有しておけば、将来的なトラブル防止につながります。

海外に住む一人っ子は日本の金融機関に直接出向けないため、信頼できる代理人を決めておくか、司法書士や行政書士への依頼が必要です。認知症などで判断能力が低下した場合にも備え、成年後見制度や家族信託の活用も検討しましょう。

公的制度や民間サービスを積極的に活用する

一人っ子が遠方から親の介護をする際には、公的介護保険制度や民間サービスの利用が欠かせません。直接的なサポートができないところを補ってくれるため、利用できる制度やサービスは積極的に検討しましょう。

公的介護保険サービス

介護認定を受けると、デイサービスや訪問介護などの公的介護保険サービスが利用できます。海外在住の一人っ子は現地で直接支援できないため、ケアマネジャーと連携し、親が必要なサービスを受けられるよう調整することが大切です。

海外からでも電話やビデオ通話などで度々コミュニケーションを取り、サービス内容の調整や変更について積極的に関わりましょう。福祉用具のレンタルや住宅改修費の支給などの支援も活用すれば、親の生活環境を整備できます。

民間の生活支援・見守り代行サービス

民間の見守りサービスを活用すれば、遠方からでも親の日常を把握しやすくなります。たとえば、郵便局のみまもりサービスは、月1回の訪問で生活状況を確認し、レポートを家族に送付してくれるので便利です。オプションで警備会社の緊急通報システムも利用できます。

民間会社では、定期訪問サービス、買い物や家事の代行サービス、食事宅配サービスなど、幅広い生活支援サービスを提供しており、必要に応じて組み合わせが可能です。上手く利用することで、親が自立した生活を続けられる環境を整えやすくなります。

参考:日本郵便「郵便局のみまもりサービス(高齢者見守り)」

自治体の高齢者支援サービス

自治体によっては安否確認や配食サービスなど、高齢者支援を目的とした取り組みを行っています。一人っ子が遠距離介護を担う場合、自治体のサービスを上手に利用すると負担を大きく軽減できるでしょう。

また、地域包括支援センターでは、介護に関する総合的な相談や情報提供を行っており、海外からでも電話やメールで相談できる場合があります。自治体の公式サイトなどで、親の住む地域で利用できるサービスを確認しておくと安心です。

介護費用の計画を立てておく

介護は長期化する可能性が高く、費用も想定以上にかかるため、事前に長期的な資金計画を立てておきましょう。特に海外在住の一人っ子は帰国費用や長期滞在費用も加わるため、余裕をもって計画を立てる必要があります。

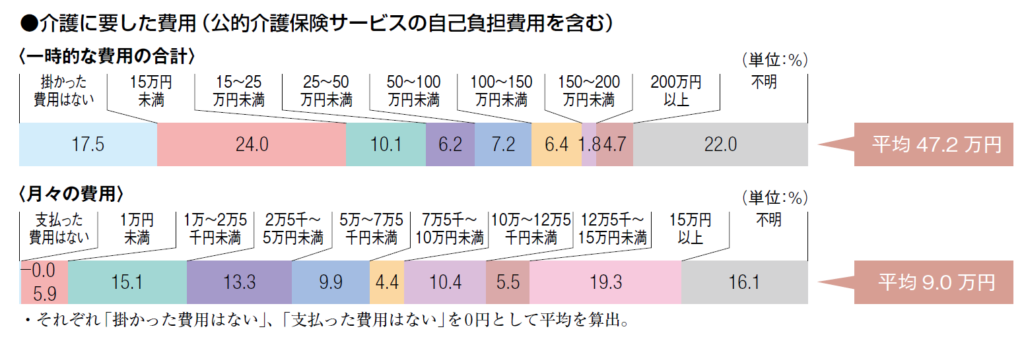

生命保険文化センターの調査によると、月々の介護費用の平均は月9万円(在宅介護5.3万円、施設介護13.8万円)。介護期間の平均は4年7か月です。

ただし、介護期間と介護費用には個人差があります。介護費用の助成制度や医療費控除を調べておき、親の年金収入や貯蓄額も考慮して計画を立てておくと、いざというときに慌てず対応できるでしょう。

参考:公益財団法人 生命保険文化センター「介護にはどれくらいの費用・期間がかかる?」

高額介護サービス費の支給制度により、月額の自己負担額に上限が設けられています。医療費控除の対象となる介護サービスを利用した場合は、確定申告により税負担の軽減が可能です。自治体によっては独自の助成制度もあるため、親の居住地域の制度を詳しく調査し、利用できる支援は積極的に活用しましょう。

参考:厚生労働省「サービスにかかる利用料」

専門家への相談と連携を密に行う

海外在住の一人っ子にとって、各分野における専門家との連携は不可欠です。ケアマネジャーや弁護士、司法書士などの専門家に積極的に相談し、サポート体制を築きましょう。

メールやチャットツール、オンライン面談を利用すれば、海外にいながらでも専門家と連絡を取り、介護計画や法的手続きを進められます。緊急時の対応方法や連絡体制も事前に取り決めておき、必要に応じて代理権限を委任しておくことも重要です。

信頼できるサポート体制を作っておく

海外在住の一人っ子が遠距離介護を行う場合、日本国内で信頼できる人を確保しておくことが大切です。親戚や親の友人、近所の方など、緊急時に連絡を取り、状況確認や簡単なサポートをお願いできる人がいると、緊急時の対応や日常的なサポートがスムーズになります。

地域の民生委員や町内会、地域包括支援センターの職員にも定期的な見守りをお願いし、何かあった際にはすぐに連絡をもらえるような体制を整えておくと安心です。協力をしてくれる方には、定期的に挨拶や贈り物で感謝の気持ちを伝え、良好な関係を維持しましょう。

見守りカメラなどのデジタルツールを活用する

海外から親の生活状況を把握するには、デジタルツールを活用するのもおすすめです。見守りカメラやスマートセンサーを導入すれば、海外からでも親の生活リズムや安全を確認できます。介護記録ツールなどを活用し、健康状態のデータを把握することも可能です。

オンライン通話アプリを使えば、海外からでも定期的にコミュニケーションを取りやすく、親の表情や様子を直接確認できます。顔を見ながら会話ができるので、親の孤独感や不安感を和らげるのにも役立つでしょう。

一人っ子が遠方から親を介護するための情報の集め方

海外在住の一人っ子が日本に住む親の遠距離介護をするには、正確な情報を得る必要があります。制度やサービスは地域によって異なるため、信頼できる情報源を継続的にチェックすることが大切です。

一人っ子が遠方から親を介護するための情報の集め方

- 介護や福祉の専門サイトで情報を確認

- 親が住む自治体の公式サイトで情報を確認

- 介護者向けのオンラインコミュニティへの参加

- 海外在住者同士の情報交換コミュニティへの参加

介護や福祉の専門サイトで情報を確認

厚生労働省、全国老人福祉施設協議会といった専門機関のサイトでは、介護制度や最新のサービスに関する情報が随時更新されています。海外在住の一人っ子にとって、現地で直接確認できない分、信頼性の高い公式サイトの情報が非常に重要です。

要介護認定の流れ、介護保険のサービス内容、利用可能な支援制度などを事前に把握しておくと、帰国時や親の急な介護が必要になった際にスムーズな対応が可能になります。

| 厚生労働省 介護・高齢者福祉 | 介護保険制度や家族介護、両立支援、最新施策など国の公式情報 |

| 全国社会福祉協議会 | 全国の社会福祉活動と制度、実践事例、助成情報などを提供 |

| 全国老人福祉施設協議会 | 高齢者福祉関連の政策、業界動向、各市町村の施設情報を提供 |

| WAM NET(福祉医療機構) | 福祉・介護・医療制度の総合情報。研修・法制度・統計データを提供 |

| ハートページナビ | 全国の介護事業所情報から地域ごとに検索が可能 |

親が住む自治体の公式サイトで情報を確認

介護サービスは地域ごとに異なるため、親が住む都道府県・市区町村の公式サイトはこまめにチェックしましょう。介護事業所や地域包括支援センターの連絡先、自治体の高齢者支援サービス、有料老人ホームの情報、認知症の相談窓口などが掲載されています。

海外在住の一人っ子は帰国のタイミングを合わせにくいため、最新の情報をオンラインで把握しておくことが重要です。情報を収集しておけば、必要なときに代理申請や外部サービスを効率的に利用できるでしょう。

介護者向けのオンラインコミュニティへの参加

介護に関する悩みや情報を共有できるオンラインコミュニティは、一人で悩みを抱えがちな一人っ子にとって大きな支えとなります。掲示板やLINEグループ、Facebookの介護者コミュニティでは、同じ状況にある人の体験談や実践的なアドバイスが得られるでしょう。

海外在住者は日本の介護現場を直接見られないため、現地の介護者の声を聞くことが、判断や準備の参考になります。ただし、コミュニティに参加する際は、個人情報の取り扱いに注意し、信頼できる情報源からの情報かどうかを慎重に判断することが重要です。

| 安心介護 | 介護に関する質問をケアマネや医師などの専門家に無料で相談可能 介護者同士の意見交換や悩みの相談が可能 |

| わかるかいご | 介護のプロに相談でき、介護者の体験談も閲覧可能 各地域のおすすめ介護施設を検索可能 |

| TOKYOメンターカフェ | 介護の悩み相談掲示板。同じような経験をしたメンターが回答 |

海外在住者同士の情報交換コミュニティへの参加

海外に住む日本人同士が集まるフォーラムやSNSグループも、遠距離介護を行う一人っ子にとって心強い味方となります。コミュニティを通じて同じ境遇の人とつながれば、実体験に基づいたアドバイスや緊急時の対応方法、信頼できる情報などを共有できるでしょう。

精神的に孤立しやすい海外での生活において、同じ立場の人と悩みを分かち合えること自体が、大きな安心感や心の支えになります。一人で抱え込まず、積極的に情報交換を行いながら、遠くから親を見守るためのより良い方法を探していきましょう。

海外在住の一人っ子が安心して親を支えるために

海外在住の一人っ子が親を支える遠距離介護には、体制づくりや行政手続きの難しさ、経済的・精神的負担など多くの課題があります。しかし、事前の話し合いや制度の活用、専門家との連携によって負担は大きく軽減できるため、一人で抱え込まないことが重要です。

遠距離介護は「一人っ子だから」「海外にいるから」といって不可能ではありません。信頼できるサポートを早めに見つけ、自分の生活と両立できる形で親を支える体制を整えることが、安心して介護を続ける鍵となるでしょう。