見守りカメラは海外から使える?親の遠距離介護に活用するコツを紹介

海外在住で日本に住む親の遠距離介護を支える際、頼りになるのが見守りカメラです。離れていても安否確認やコミュニケーションが可能になり、不安を軽減するのに役立ちます。

この記事では、遠距離介護に見守りカメラを使用するメリットや、活用のコツをご紹介。親の見守りに役立つ機能や選び方のポイント、海外からカメラの映像を確認するために必要な条件も詳しく解説します。

- 海外からの遠距離介護には、見守りカメラを活用するのがおすすめ

- リアルタイムで見守りができれば、緊急時の早期発見につながりやすい

- 通話機能付きの見守りカメラなら、コミュニケーションツールにもなる

- 海外での使用には、通信環境や対応機器、データの保存方法の確認が必須

- 見守りカメラの導入時、親のプライバシーに配慮して理解を得ることが重要

※ 本記事は、海外在住者が日本の親の介護に利用できる見守りカメラに関する一般的な情報をまとめたものです。機器の仕様や補助制度の条件は変更される場合があります。導入を検討する際は、必ず最新のメーカー情報や自治体・公的機関の公式サイトをご確認ください。

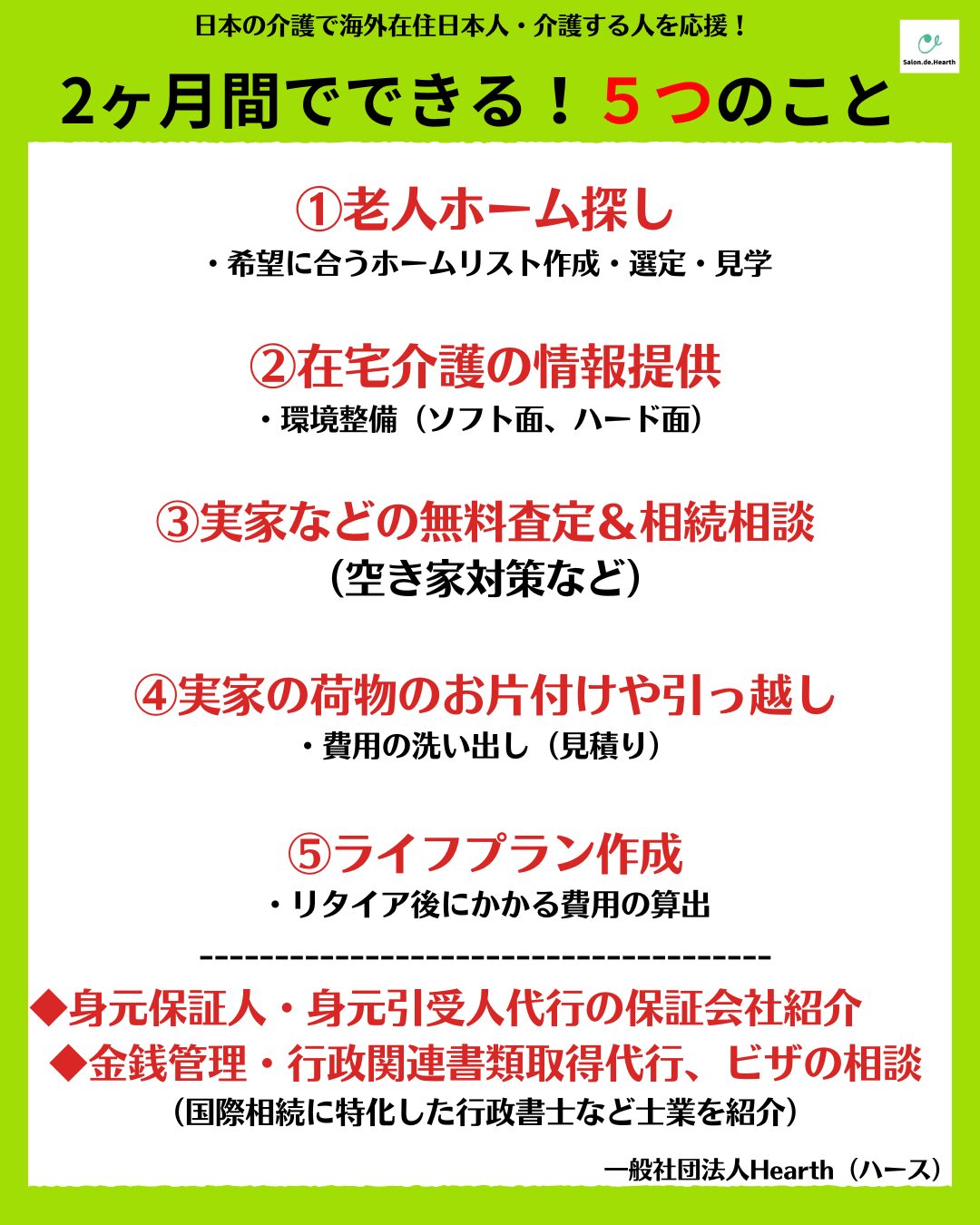

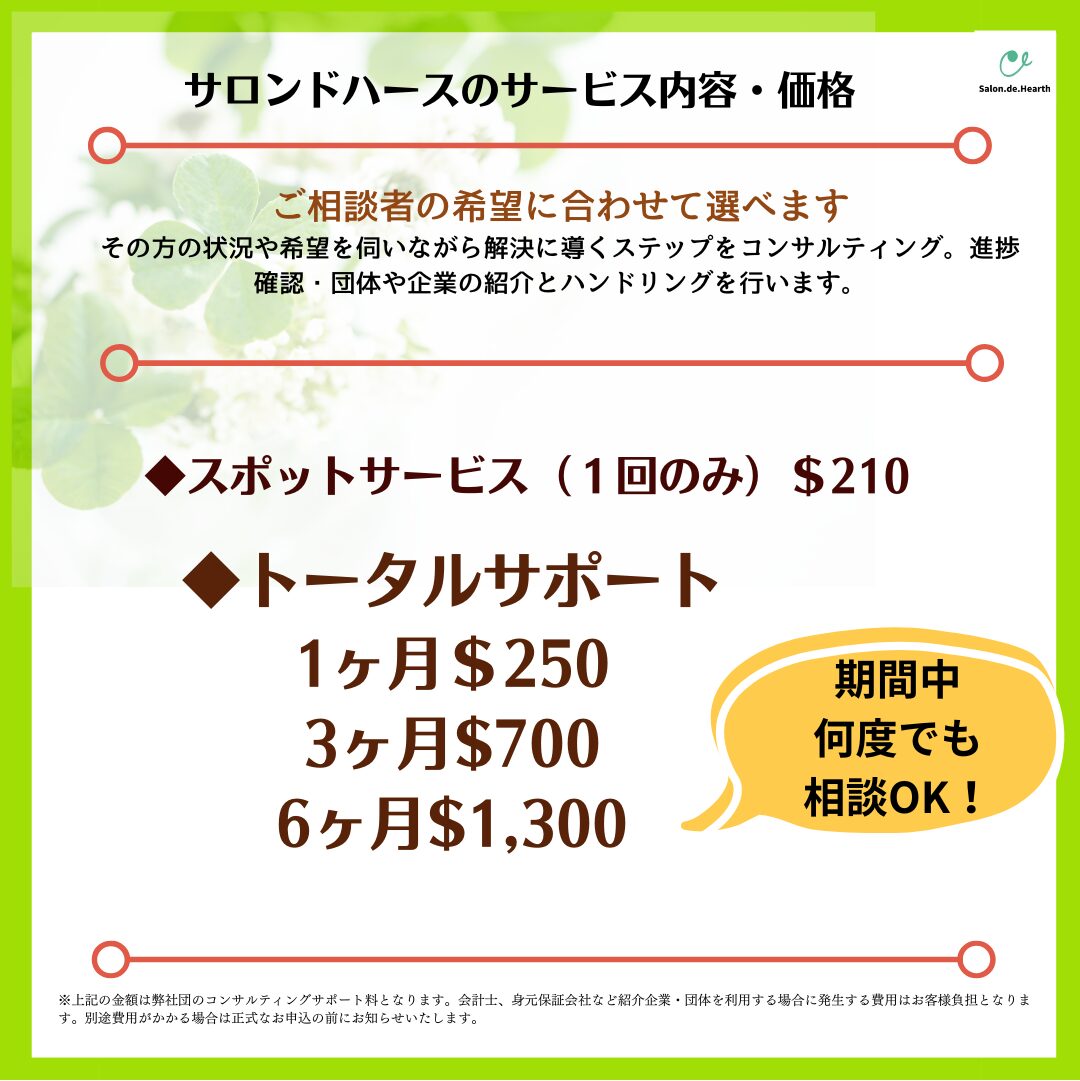

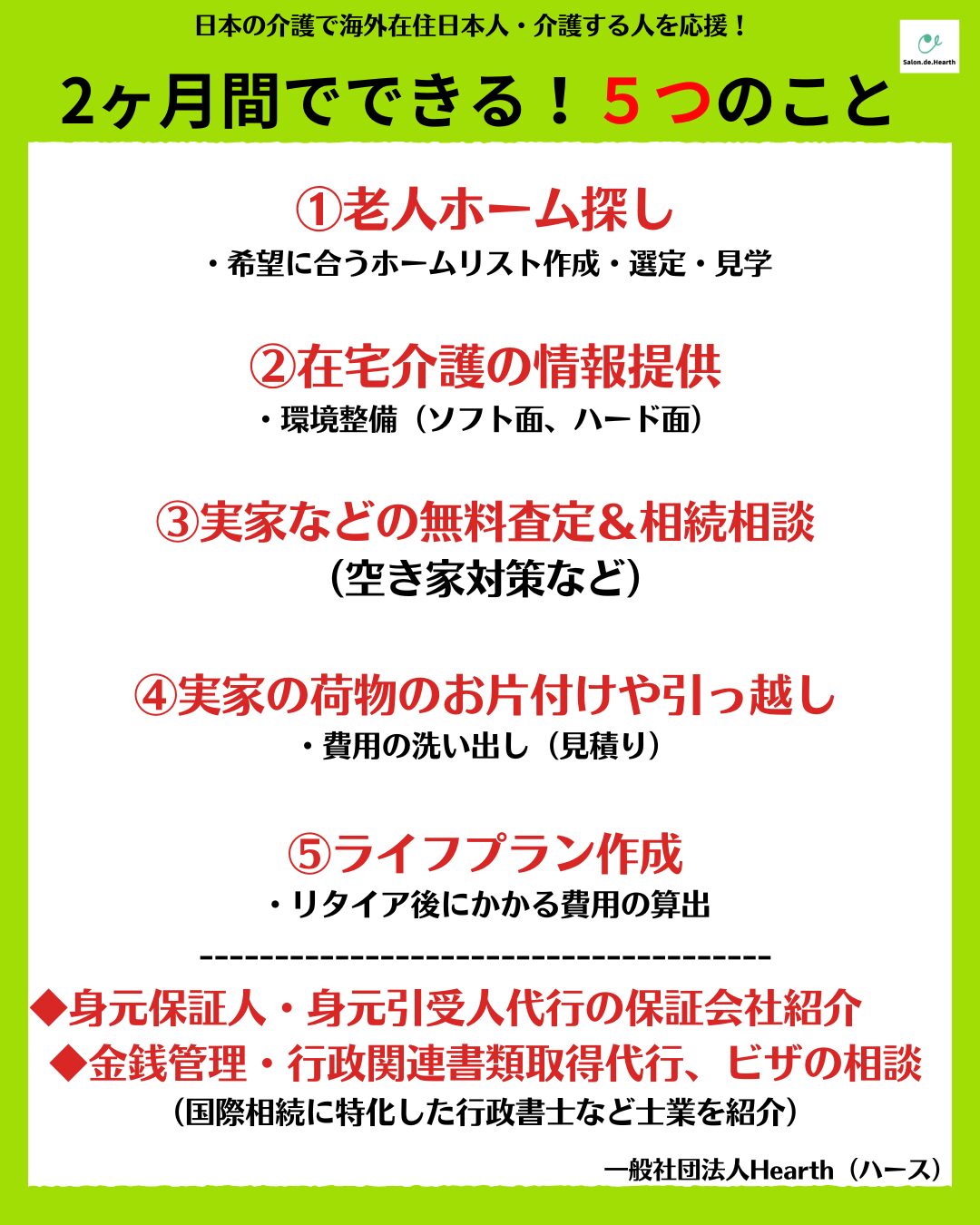

海外在住者が抱える親の悩みを解決

スペシャリストがワンストップで解決!日本の介護や実家の不動産、相続のお悩みを相談

海外からの遠距離介護に見守りカメラは使える?

海外在住者にとって、日本にいる親の介護は大きな課題の一つでしょう。そんな時に役立つのが「見守りカメラ」です。近年のテクノロジーの発達により、海外からでも日本に住む親の様子をリアルタイムで確認することが可能になりました。

自宅に設置したカメラをインターネット経由で接続すれば、国外からでも親の生活状況を確認できるため、体調不良や緊急時の早期発見に大きく貢献します。特に高齢の親が一人暮らしをしていたり、認知症の進行が心配だったりする場合は、安心感につながるでしょう。

現在、多くのメーカーから海外対応の見守りカメラが販売されており、国境を越えた介護支援が実現できる時代です。見守りカメラを適切に活用すれば、遠距離介護の強力なサポートツールとなるでしょう。

遠距離介護に見守りカメラを使う5つのメリット

海外在住者が見守りカメラを活用することで、遠くからでも親の安全確認と介護支援が可能です。遠距離介護に見守りカメラを使うメリットについて詳しく解説します。

遠距離介護に見守りカメラを使う5つのメリット

- リアルタイムで親の様子を遠隔確認できる

- 緊急時の早期発見・即時対応につながりやすい

- 家族や介護スタッフと情報共有できる

- 見守る家族の精神的な負担軽減につながる

- コミュニケーションツールとして活用できる

1.海外からリアルタイムで親の様子を確認できる

海外からでも親の日常生活を24時間いつでも確認できることは、遠距離介護における最大のメリットです。暗視機能付きカメラであれば深夜の転倒や徘徊も把握でき、日中だけでなく夜間の安全確保にも役立ちます。

現地時間の夜中に日本にいる親の朝の様子を確認したり、仕事の休憩時間に昼食の様子をチェックしたりと、時差がある海外からでもライフスタイルに合わせた見守りが可能です。外出中でもスマホやPCから確認できるため、海外在住者の不安を大幅に軽減できるでしょう。

2.緊急時の早期発見・即時対応につながりやすい

見守りカメラは、緊急事態の早期発見につながることもメリットです。動体検知やアラート機能があれば、転倒や意識不明、急病などの緊急事態が発生した際に通知が届くため、迅速に対応できます。定期的な電話では気づくのが遅れる事態も素早く察知できるでしょう。

特に親が一人暮らしの場合、発見の遅れが生命に関わることも少なくありません。海外からでも日本にいる家族や介護スタッフ、救急サービスなどにすぐ連絡を取ることで適切な対応を手配でき、リスクの軽減につながります。

3.家族や介護スタッフと情報共有できる

見守りカメラの映像は複数人で共有できるため、日本にいる家族や親戚、介護スタッフなどと情報の共有が可能です。家族や介護スタッフと情報を共有すれば、介護の負担を分散できて連携が取りやすくなるでしょう。

また、日々の生活パターンや行動を観察できるため、適切な介護計画やサービス選定にも役立ちます。介護スタッフが訪問介護を行った際の様子も確認でき、サービス品質の確認や改善点の発見にも有効です。

4.見守る家族の精神的な負担軽減につながる

見守りカメラの活用により、離れていることで生じる不安やストレスの軽減につながることも利点です。いつでも親の安全を確認できるため、「親は今日も元気に過ごしているだろうか」「何かあったらどうしよう」といった漠然とした不安を安心感に変えられます。

頻繁な電話や一時帰国の必要が減るため、海外での仕事や生活に集中できることもメリットです。国内にいる家族が定期的に訪問したり、外部の見守りサービスに依頼したりする負担も軽減でき、効率的にサポートできるでしょう。

5.コミュニケーションツールとして活用できる

音声通話機能付きの見守りカメラなら、海外からでも親と顔を見ながら話せるため、コミュニケーションツールとしても活用できます。電話やメッセージだけでは得られない安心感を親に与えられるのは大きなメリットです。

親と日常的にコミュニケーションを取ることで、孤独感の軽減や認知症の予防にもつながります。孫の顔を見せたり、海外の生活の様子を共有したりと、離れていても家族の絆を深めるのに役立つでしょう。

海外から見守りカメラを活用するための条件

海外から見守りカメラを効果的に活用するには、通信環境やセキュリティ、対応デバイスなどの条件を整えることが重要です。導入に必要な条件を確認しておきましょう。

海外から見守りカメラを活用するための条件

- インターネット・Wi-Fi環境の整備

- 通信の安定性と画質

- セキュリティ対策

- 対応デバイス・アプリ

インターネット・Wi-Fi環境の整備

見守りカメラはインターネットを通じて遠隔から映像を確認するため、設置先の安定したWi-Fi環境が必須です。利用中に接続が途切れたり、画像がカクカクしたりするトラブルを防ぐために、通信速度や回線の安定性を事前に確認しましょう。

特に高齢者の場合、複雑な設定作業は困難なため、一時帰国時や信頼できる業者に依頼して環境整備を行う必要があります。停電時でも通信を維持できるよう、UPS(無停電電源装置)も導入しておくと安心です。

通信の安定性

海外からカメラの映像をスムーズに確認するためには、安定した通信環境が欠かせません。推奨される通信速度は、上り・下りともに10Mbps以上。日本では、安定した通信速度が得られる光回線の利用がおすすめです。

回線速度が不足していると、以下のような問題が発生する可能性があります。

- 下り回線が遅い場合:

- 映像のダウンロードに時間がかかり、映像の遅延や途切れが起こる

- 上り回線が遅い場合:

- カメラからの映像のアップロードが滞り、映像がなかなか送られてこない

また、データ通信量に上限があるプランでは、一定の通信量を超えると速度制限がかかることも少なくありません。最低限の通信速度を確保でき、データ使用量の制限がないプランであれば、いつでもスムーズに映像を確認できるでしょう。

セキュリティ対策

海外からインターネット経由でカメラにアクセスする以上、セキュリティ対策も不可欠です。映像データの暗号化はもちろん、アクセス権限を適切に管理する必要があります。

特に海外からのアクセスの場合、IPアドレスによる地域制限を受ける可能性もあるため、事前に各サービスの対応状況を確認することが重要です。映像を確認するときはVPNや二段階認証を活用し、不正アクセスや情報漏洩のリスクを軽減させましょう。

対応デバイス・アプリ

見守りカメラを遠隔操作したり、映像を確認したりするには、スマホやタブレット、PCに対応したアプリやソフトウェアが必要です。導入前に国外からもインストールできるか必ず確認しましょう。海外で使用する通信キャリアや、インターネットプロバイダーとの相性もチェックしておくと安心です。

iOS、Android、Windows、Macなど、使用予定のすべてのデバイスでアプリが正常に動作するかを確認する必要もあります。複数のデバイスで同時に確認できると、日本にいる家族や介護スタッフとの情報共有に便利です。

海外からも使える見守りカメラの選び方

海外在住者が遠距離介護で見守りカメラを使うには、インターネットの接続方式や機能性、設置環境、料金体系、サポート体制など、複数のポイントを確認して選ぶことが重要です。

海外からも使える見守りカメラの選び方のポイント

- インターネットの接続方式

- 必要な機能

- 画質性能

- 録画の保存方法

- 料金体系

- 製品保証・サポート体制

インターネットの接続方式

海外から安定してアクセスするには、インターネット環境や回線速度を考慮して選ぶことが重要です。カメラの接続方式は、Wi-Fiや有線LAN、SIMによるモバイル通信などがあります。3つの接続方式の主な違いは、以下のとおりです。

| 接続方式 | メリット | デメリット |

| 有線LAN | ・通信が安定し、映像の途切れや画質劣化が少ない ・外部の電波干渉に強い ・セキュリティリスクが比較的低い | ・LANケーブルの配線工事が必要 ・初期費用や設置の手間がかかる ・設置場所が限定される |

| Wi-Fi(無線LAN) | ・配線不要で設置場所の自由度が高い ・工事不要で導入しやすい | ・通信が不安定になりやすい ・Wi-Fiルーターやインターネット回線が必要 ・セキュリティ上のリスクが高い |

| SIM(モバイル通信) | ・Wi-Fi環境がなくても設置できる ・配線不要で設置場所の自由度が高い ・通信障害時の影響を受けにくい | ・月額データ通信料などのコストがかかる ・通信速度や安定性は回線の品質、利用エリアによって異なる ・長時間、高画質録画には不向き |

接続の安定性やセキュリティを重視するなら有線LAN、手軽に設置したい場合はWi-Fi接続の機器がおすすめです。Wi-Fi不要で使える機器がよければ、SIM対応カメラが良いでしょう。

親の近くに兄弟姉妹や頼れる人がいない場合、定期的なメンテナンスやトラブル時の対応が難しくなります。実家の環境やサポート状況を考慮し、安定的に使える製品を選ぶことが重要です。

必要な機能

海外在住者が親を見守るには、遠隔操作や暗視機能、音声通話、動体検知など、状況に応じた機能が揃ったカメラを選ぶ必要があります。親の見守りに必要な機能が備わっているかどうか、しっかり確認して選びましょう。

遠隔操作機能

遠隔操作機能があると、海外からでもスマホやPCでカメラの角度や向きを変えられるので便利です。固定カメラでは映せない死角を確認できるため、親が別の部屋へ移動したり、異変を感じたりした際にも柔軟に対応できるでしょう。カメラを上下左右に動かせる機種なら広範囲をカバーでき、限られた台数でも効率的に見守れます。

暗視機能

夜間や暗い部屋でも親の行動を確認できる暗視機能は必須です。赤外線や低照度撮影対応のカメラなら、暗闇の中でもはっきりと確認でき、夜間の転倒や徘徊を把握するのにも役立ちます。暗視距離は最低でも5m以上、できれば10m以上を目安にしてみてください。

音声通話機能

音声通話機能付きカメラなら、海外からでも親の顔を見ながら会話ができます。コミュニケーションを増やすことで孤独感の軽減や認知症予防にも役立ち、親の安心感につながるでしょう。レビューで音質の良さや遅延の少なさもチェックして選ぶことをおすすめします。

動体検知機能

人の動きを検知して通知を送る機能は、親の異変に素早く気づくのに有効です。転倒や不審な動きなどを自動で検知して通知を送るため、緊急事態をいち早く把握し、適切な対応につなげられます。検知感度の調整機能があるものを選ぶと、風やペットの動きに反応して通知がくるのを防止でき、より安心して利用できるでしょう。

温度センサー機能

室温や湿度を感知するセンサー付きカメラは、親の健康を見守るのに役立ちます。熱中症のリスクが高まる夏場や、風邪が心配な冬場など、季節ごとの健康管理に活用できるでしょう。室温の変化を把握できると、エアコンの故障や不適切な使用状況を早期に発見でき、事故を未然に防ぐことにもつながります。

画質性能

見守りカメラは、親の表情や細かい動きまでしっかり確認できる高画質の製品がおすすめです。最低でも解像度がHD(1280×720)、できればフルHD(1920×1080)以上の機器を選びましょう。画素数であれば、200万画素(フルHD相当)が目安です。

また、映像がカクカクせず滑らかに再生されるかは、1秒あたりのコマ数を示すフレームレート(fps)が重要です。目安として15fps以上、できれば30fps以上の製品を選ぶと、よりスムーズな映像が得られるでしょう。複数の画質設定から選べる製品だと、通信状況に合わせて調整でき、いつでも安心して映像を確認できます。

録画の保存方法

海外から利用する場合、録画データはクラウド保存型がおすすめです。インターネット経由で映像が自動的にサーバーに保存されるため、現地からでもスマホやPCで簡単に確認できます。万が一、カメラ本体が故障してもデータが残るので安心です。

ただし、クラウド式は利用料として継続的にコストがかかります。データの 保存期間は契約プランによって異なりますが、数日~30日程度が一般的です。必要に応じて長期保存できるプランを選ぶとよいでしょう。

料金体系

見守りカメラは初期費用だけでなく、月額の利用料も確認しましょう。製品によって大きな差があるため、料金プランや契約条件をよく確認することが重要です。

- 初期費用:

- カメラ本体価格、設置工事費、初期設定費用など

- 月額費用:

- クラウドサービス利用料、データ通信費、アプリ利用料など

見守りカメラは長期での利用になるため、継続しやすい料金かどうかも検討する必要があります。なかにはレンタルで利用できる機器や、初期費用不要で月額での利用プランを用意している機器もあるため、多くの選択肢を比較して検討してみましょう。

製品保証・サポート体制

海外から使用する場合、トラブル対応やサポート体制は特に重要です。製品保証の範囲と条件、修理対応、問い合わせ方法を確認し、不具合があった際に迅速に対応できるメーカーの製品だと安心でしょう。保証期間は最低でも1年間、できれば2年以上あるのが理想です。

特に注意したい点として、サポートデスクがあったとしても、海外からはフリーダイヤル(0120)や、ナビダイヤル(050)は利用できません。通常の固定電話やメール、チャットなどで問い合わせができるかをしっかり確認しておきましょう。

海外から見守りカメラを活用する5つのコツ

海外から親をサポートするために、見守りカメラを効果的に活用するための実践的なコツを紹介します。海外在住ならではの課題を解決する方法も解説するので参考にしてください。

海外から見守りカメラを活用する5つのコツ

- 時差を考慮した確認スケジュールを立てる

- 家族・介護スタッフと情報を共有・連携させる

- カメラ映像の共有と管理方法を決めておく

- 親のプライバシーに配慮して理解を得る

- 公的な支援・補助金制度を活用する

1.時差を考慮した確認スケジュールを立てる

海外在住の場合、日本との時差を考慮してカメラを確認するスケジュールを組むことが重要です。親の生活リズムと自身の生活スケジュールを照らし合わせ、無理なく確認できるタイミングを決めましょう。例えば、アメリカ西海岸からは、現地時間の夜に日本の朝の様子を、現地時間の朝に日本の夜の様子を確認可能です。

親の起床時間、食事時間、就寝時間などに合わせて確認すると、親の1日の流れを把握しやすくなり、生活パターンや健康状態の変化に気づきやすくなります。アプリの通知機能やスマートフォンのリマインダー機能を活用すれば、確認を忘れることなく見守れるでしょう。

2.家族・介護スタッフと情報を共有・連携させる

海外からの遠距離介護では、一人ですべてを確認するのは負担が大きいため、家族や介護スタッフと情報を共有することが不可欠です。カメラ映像や通知を共有することで介護の連携が取りやすくなり、緊急時も迅速な対応が可能になります。

カメラの映像から得られた情報を基にケアプランの見直しや改善を行うのも有効です。ケアマネージャーなどに親の状況変化や気になる点について伝え、対応策を検討しましょう。関係者間で情報を共有し、チームで協力することが安心感につながります。

3.カメラ映像の管理と共有方法を決めておく

見守りカメラを使用するにあたり、映像データの管理と共有方法を事前に決めておくことが重要です。家族や介護スタッフなどで管理・共有する場合は、誰がどの情報にアクセスできるかの権限設定を明確にします。

次に、ストレージ容量とコストを考慮して、録画データの保存期間、バックアップ方法、削除のタイミングなどを決めましょう。映像データを長期保存する場合は、親の健康状態の変化を時系列で追跡できるよう、定期的にファイルを整理する必要もあります。

緊急時には迅速な情報共有が必要なため、重要な映像を関係者間ですぐに共有できるようにしておくことが大切です。権限の明確化と定期的なデータ整理により、必要な情報を素早く見つけられるでしょう。

4.親のプライバシーに配慮して理解を得る

見守りカメラはプライバシーに関わるため、親にしっかりと説明して理解を得る必要があります。カメラの設置前には、なぜ見守りが必要なのか、いつどのように確認するのかを丁寧に説明し、十分な同意を得ることが不可欠です。

監視ではなく見守りであることを強調し、親の安全と健康を守ることが目的であることを理解してもらいましょう。プライベートな時間帯や場所についてはプライバシーモードを活用するなど、親の尊厳と信頼関係を保ちながら見守りを行うことが重要です。

5.公的な支援・補助金制度を活用する

経済的負担を軽減して親の見守り体制を整えるために、各種の公的支援制度や補助金制度を活用するのもおすすめです。補助金制度を利用できれば、複数の場所への設置や高性能カメラの導入も検討できるでしょう。

一部の自治体では、高齢者の見守りシステム導入に対する補助金制度として、カメラ購入・設置費用の一部を支援しています。自治体による補助金制度の例は、以下のとおりです(2025年9月時点)。

政府が介護テクノロジー導入支援の一環として行っている「ICTツール導入支援の補助金制度」を活用するのも有効です。海外在住者でも、親が日本国内に居住している場合は対象になることがあるため、地域包括支援センターやケアマネジャーに相談してみましょう。

参考:厚生労働省「介護テクノロジー導入支援事業」

海外からの遠距離介護には見守りカメラが有効

海外在住者にとって、日本に住む親の介護は距離や時差の壁が大きな課題です。その不安を和らげる手段として、見守りカメラの導入は非常に効果的です。暗視機能や動体検知、音声通話などを備えたカメラを選べば、親の異変の早期発見に役立つでしょう。

さらに、家族や介護スタッフと連携し、情報共有の仕組みを整えることで、介護負担を分散しながら安心感を高められます。見守りカメラは、海外からの遠距離介護を支える強力なツールとして、これからますます欠かせない存在になるでしょう。