国籍留保とは?届出はいつまで?出生届の申請と国籍選択について解説

海外在住の日本人が子どもを出産する際に重要となる「国籍留保」。出生によって日本国籍を取得した子どもが、その国籍を将来まで保持するための手続きです。

この記事では、国籍留保制度の詳細と届出の方法、提出期限、国籍選択の流れまでわかりやすく解説します。国籍を留保するメリットもまとめたので、ぜひチェックしてください。

- 国籍留保は、海外で出生した子どもが日本国籍を保持するための制度

- 届出は出生から3か月以内、期限を過ぎると喪失の可能性がある

- 国籍留保の手続きは、出生届の提出と同時に在外公館や市区町村で行う

- 国籍留保によりビザ不要で日本と海外を行き来でき、選択肢の幅が広がる

- 出生による二重国籍者は、20歳までに国籍選択の義務がある

※ 本記事は、国籍留保および出生届、国籍選択の一般的な情報をまとめたものであり、個別の手続きや条件を保証するものではありません。最新情報や詳細な手続きは、法務省や外務省、在外公館の公式サイトで必ずご確認ください。

国籍留保とは?制度の概要を解説

国際結婚や家族の海外赴任などにより、海外で出産した日本人にとって、子どもの国籍に関する手続きは重要な問題です。国籍留保制度を正しく理解し、適切な時期に届出を行うことで、子どもの将来の選択肢を守ることができます。

国籍留保の意味と目的

海外で生まれた子どもが、日本国籍を失わないために必要な手続きが「国籍留保」です。具体的な手続きの説明をする前に、制度の意味と目的について解説します。

国籍留保の意味

国籍留保とは、外国で生まれた子どもが出生と同時に外国籍も取得した場合に、日本国籍を保持し続ける意思を表明する手続きです。日本の国籍法第2条では「父母のどちらかが日本国民であれば、その子は日本国籍を取得する(血統主義)」と定められています。

しかし、国籍法第12条の規定により、外国で生まれて外国籍も取得した子どもは、出生届とともに国籍留保の意思表示をしなければ、出生時にさかのぼって日本国籍を失ってしまいます。そのため、二重国籍となった子どもが日本人として戸籍に登録され、日本国籍を維持するためには、国籍留保の手続きが必要です。

参考:

国籍法「第二条」「第十二条」

法務省「国籍Q&A Q14」

日本弁護士連合会「わかりやすい国籍法Q&A」

国籍留保制度の目的

国籍留保制度の目的は、子どもが将来的に日本国籍を活用できるように権利を残すことにあります。たとえば、将来日本に居住したり、日本で進学や就職をしたりする可能性がある場合、日本国籍を維持していればスムーズに生活基盤を築けます。

逆に、日本との結びつきが希薄な人に対し、日本国籍を自動的に付与することを防ぐのも目的の一つです。国外で出生し、そのまま外国で生活する子どもの中には、日本に一度も訪れることなく日本語も話さず、日本文化とも無縁のまま成長するケースも少なくありません。

国籍留保の届出を求めることで、親が子どもに日本国籍を持たせる明確な意思を確認し、日本とのつながりを維持する意思のある家族に対してのみ、国籍を保持させる仕組みです。海外在住の日本人にとって、子どもの将来を見据えた重要な意思表示の機会といえます。

国籍留保の手続きが必要なケース

国籍留保は、海外で生まれたすべての子どもが必要な手続きではありません。子どもが出生により複数の国籍を取得した場合に、国籍留保の届出が必要となります。

具体的には、以下の2つのパターンです。

- 父母の一方が外国籍である場合(血統主義による重国籍)

- 日本人の親が生地主義国で出産した場合(生地主義による重国籍)

なお、国際結婚などで両親の国籍が異なり、子どもが二重国籍になるケースでも、母が日本で出産した場合は、国籍留保の届出が不要です。日本国内で生まれた子どもは、出生届を市区町村役場に提出するだけで日本国籍は失われません。

父母の一方が外国籍である場合

国籍の異なる両親(日本人と外国人)のもとに生まれた場合、子どもは日本国籍と配偶者の国籍の両方を取得することになります。例えば、日本人の母とアメリカ人の父の間に生まれた子どもは、日本国籍と同時に、アメリカの父を通じてアメリカ国籍も取得できます。

国際結婚をした両親のもと、海外で生まれた子どもが日本国籍を保持するには、国籍留保の届出が必須です。生地主義(※)を採用していない国で生まれた場合でも、国籍留保の意思表示がなければ「日本国籍を放棄した」と見なされてしまうので注意しましょう。

※生地主義:生まれた国(出生地)によって国籍が与えられる制度

日本人の親が生地主義国で出産した場合

両親が共に日本人であっても、出生地によっては子どもが二重国籍となるケースがあります。例えば、アメリカやカナダ、ブラジルなどの生地主義を採用している国で出産した場合、子どもは自動的にその国の国籍を取得できる仕組みです。

一方で、親が日本人であれば日本国籍も取得できるため、結果的に二重国籍となります。このような場合も、日本国籍を保持するためには国籍留保の届出が必要です。海外赴任などにより生地主義国で出産する際には、国籍留保の手続きを忘れずに行いましょう。

国籍を留保する3つのメリット

国籍留保をして日本国籍を維持することには、多くのメリットがあります。特に海外在住者にとっては、将来の進路や生活の自由度を確保するために重要です。

国籍を留保する3つのメリット

- ビザや在留資格の手続きが不要

- 日本での各種手続きがスムーズ

- 将来の選択肢が広がる

1.ビザや在留資格の手続きが不要

日本国籍を保持していれば、日本のパスポートを取得でき、日本への入国時にビザや在留資格の申請が一切不要になります。海外在住の家庭では、子どもの長期休暇に一時帰国することも多いでしょう。日本国籍を持っていれば、パスポート一つで自由に日本を訪れることができ、滞在期間の制限もありません。

居住国と日本を行き来する際も、両国のパスポートを使い分けることで、それぞれの国での出入国手続きがスムーズになることもメリットです。さらに、日本のパスポートは多くの国でビザなし渡航が可能なため、国際的な活動の幅も広がります。

2.日本での各種手続きがスムーズ

国籍留保を行うと、日本の戸籍に登録されます。戸籍があることで、日本国内での行政手続きや教育機関への入学、将来の就職活動などを円滑に進められることもメリットです。

もし日本国籍を喪失してしまうと、留学や就職の際に在留資格(ビザ)の取得が必要となり、追加の手間や費用がかかることもあります。海外在住者の子どもにとって、国籍を留保しておくことは、将来的に日本社会で生活するための大きな安心材料となるでしょう。

3.将来の選択肢が広がる

国籍留保によって日本国籍を維持することは、子どもの人生における選択肢を大きく広げることにつながります。日本国籍を維持しておき、将来的に日本に住むか、それとも外国で暮らすかを自由に選べるのは大きな魅力です。

進学や就職の場面でも、日本と外国のどちらを選択するか自分で決められます。海外在住の日本人として、子どもに将来の選択肢や可能性を残してあげられることは、国籍留保の最大の価値といえるでしょう。

国籍留保の届出はいつまでに必要?

国籍留保の届出には厳格な期限が定められています。期限を過ぎると日本国籍を失ってしまう可能性があるので、注意が必要です。海外在住の日本人が必ず知っておくべき提出期限と、万が一忘れた場合の対応について解説します。

国籍留保の提出期限

国籍留保は、出生から3か月以内に届出をする必要があります(国籍法第12条)。出生日当日を1日目として計算し、3か月目に応当する日の前日までが期限です。例えば、2025年1月15日に出生した場合、2025年4月14日までとなります。

出産直後は体調管理や育児で多忙になりますが、3か月という期限はいかなる理由があっても延長されません。出産前から必要書類を確認し、出生後速やかに手続きを行えるよう準備しておくことをおすすめします。

参考:外務省「出生届」法務省「国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A」

国籍留保の期限を過ぎたときのリスク

国籍留保の届出を出生から3か月以内に行わなかった場合、子どもは出生時に遡って日本国籍を失います。提出期限を過ぎると自動的に喪失するので「少し遅れたけれど届け出れば大丈夫」という考えは通用しません。

日本国籍を失うと子どもは外国人となり、日本の戸籍からも除籍されます。日本に滞在する際には、外国籍者としてビザや在留資格が必要です。生活や教育、就職など多方面で制約が生じるでしょう。

一度、日本国籍を失うと、再取得することは極めて困難です。帰化申請する方法もありますが、厳格な審査があり、時間も費用もかかります。期限内の届出がいかに重要か、十分に認識しておく必要があります。

国籍留保の届出を忘れた場合の対応

万一、出生から3か月以内に国籍留保の届出を忘れてしまった場合、日本国籍は失われ、通常の手続きで回復することはできません。

国籍法第17条第1項では「日本国民であった者で20歳未満の方は、法務大臣に届け出ることによって日本国籍を取得できる場合がある」と定められています。しかし、救済措置が適用されるのは極めて限定的です。さらに、日本に住所を有することが条件のため、海外在住のままでは適用されません。

救済措置を利用するには、子どもと共に日本に帰国し、日本に住所を定めてから手続きを行う必要があります。手続きには様々な書類準備が必要となり、確実に再取得できる保証はないため「提出期限を守ること」が最善の方法です。

参考:国籍法「第17条第1項」

国籍留保の届出は、原則として父または母が行います。しかし、正当な理由がある場合は、代理人による届出が可能です。

代理人になれるのは、同居の親族や知人などで、委任状と代理人自身の身分証明書を提出する必要があります。やむを得ず、親自身が直接出向くのが難しい場合は、代理人申請も検討しましょう。

出生届の提出と国籍留保の手続き

国籍留保は出生届と同時に行う手続きです。海外で出生した場合と日本で出生した場合では届出先や必要書類が異なります。海外在住の方が主に利用する在外公館での手続きを中心に、具体的な流れを確認しましょう。

海外で出生した場合の届出方法

海外に住む日本人の親(両親またはどちらか一方)のもとに出生した場合、最寄りの在外公館(日本大使館、総領事館)に出生届と国籍留保の届出を行います。手続きの流れと必要書類を詳しく見ていきましょう。

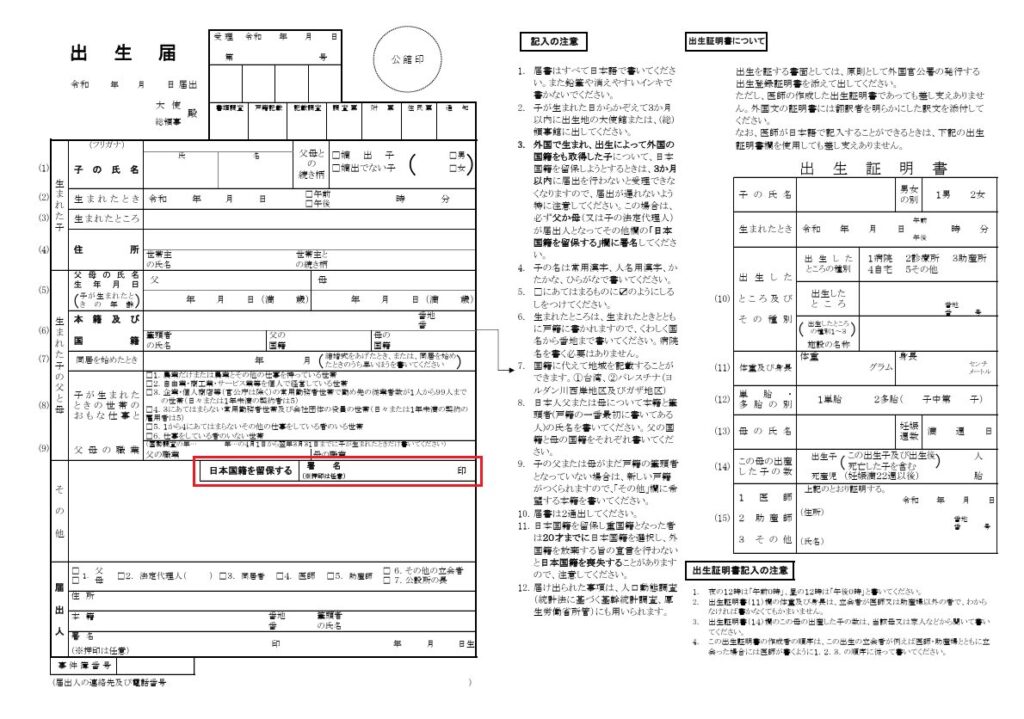

在外公館に出生届を提出

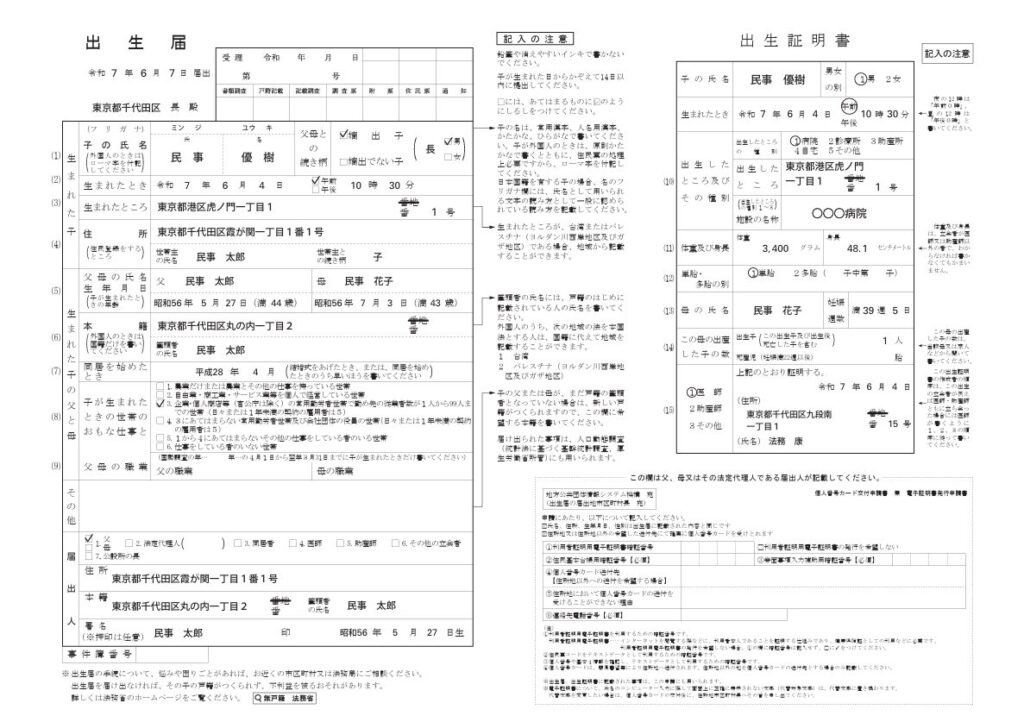

海外で出生した場合、居住地を管轄する在外公館に出生届を提出します。出生届に必要事項を記入し、「日本国籍を留保する」という欄に署名または押印して提出することで、出生届と国籍留保の届け出が可能です。子どもの出生から3か月以内に手続きを行いましょう。

在外公館での出生届・国籍留保の手続き時に必要な書類は、以下のとおりです。

- 出生届書(大使館・領事館でも入手可能):2通 ※A3サイズ

- 出生証明書(現地で発行されたもの):2通(1通はコピー可)

- 出生証明書の日本語訳:2通(1通はコピー可)

- 両親のパスポート

- 日本人の父または母の滞在を証明する書類(グリーンカード、ビザなど)

出生証明書の翻訳は正確に行い、翻訳者の氏名と署名を必ず記載してください。在外公館の公式サイトで翻訳フォームが提示されている場合もあるので、確認しておきましょう。

このほか、戸籍謄本、申述書、居住地を証明する書類が必要なケースもあります。書類によっては入手に時間を要する場合もあるため、管轄の在外公館に確認しておくと安心です。

在外公館での手続きの流れ

まず現地の出生証明書を取得し、そのほかの必要書類を揃えた上で、在外公館の領事窓口を訪問するか、郵送で提出します。窓口に出向く場合は、事前に開館日と受付時間を確認しましょう。予約制を採用している在外公館もあるため、電話またはメールで予約が必要です。

在外公館が遠方にある場合や、出産直後で外出が難しい場合は、郵送での提出が便利です。郵送で申請する場合は、3か月の期限を過ぎてしまわないよう余裕を持って送付しましょう。

届出は原則として父または母が行いますが、委任状があれば代理人も可能です。窓口で書類を提出すると、日本の本籍地の市区町村に送付され、1~2か月後に戸籍に記載されます。

参考:外務省「出生届」

日本で出生した場合の届出方法

海外在住の日本人が一時帰国中に日本で出産した際は、市区町村役場に出生届を提出します。市区町村役場での手続きについても確認しておきましょう。

市区町村役場に出生届を提出

日本で出生した場合、出生から14日以内に、市区町村役場へ出生届を提出する必要があります。子どもの出生地・届出人(親)の本籍地、届出人の所在地の3つのうち、いずれかの市区町村役場に提出しましょう。出生の手続き時に必要な書類は、以下のとおりです。

- 出生届(市区町村役場で入手)

- 出生証明書(病院で発行される)

- 母子健康手帳

- 届出人の印鑑や本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

市区町村役場での手続きの流れと注意点

出生届は父母のどちらかが届出人として提出するのが原則です。市区町村役場で書類を提出すると、すぐに内容を確認され、不備がなければ受理されます。

前述のとおり、日本で出生した場合は、原則として国籍留保の手続きは必要ありません。ただし、海外在住者が一時帰国中に出産し、子どもが外国籍も取得する場合は、出生届の「その他」欄や備考欄に国籍留保の意思を記載するか、窓口で職員に相談しておくと安心です。

また、出産後すぐに海外に戻る予定がある場合は、子どものパスポート申請も考慮しましょう。日本国内で出生届を提出してから戸籍に記載されるまで1週間程度かかります。手続きで不明点がある場合は、提出前に市区町村役場に電話で問い合わせておきましょう。

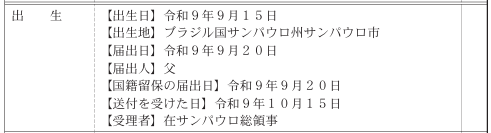

国籍留保の届出が受理されると、子どもの戸籍に「国籍留保」の旨が記載されます。戸籍の身分事項欄に「出生」と記載され、出生地「○○国○○市」、国籍留保の届出日「令和◯年◯月◯日」のように記録される形式です。この記載により、子どもが外国籍も有する二重国籍者であることが戸籍上明らかになります。

引用:法務省「戸籍記載例(p4)」

国籍留保後の国籍選択について

国籍留保によって日本国籍を保持した場合でも、将来的には「国籍選択」を迫られることになります。海外在住の日本人として知っておくべき、二重国籍者の国籍選択制度について詳しくみていきましょう。

二重国籍者の選択義務

日本の国籍法では、二重国籍の状態を長期間維持することは認められておらず、一定の年齢に達したらいずれか一方の国籍を選択する義務があります。これは国籍法第14条に定められた法的義務であり、国籍留保によって日本国籍を保持した子どもも例外ではありません。

二重国籍の状態が認められるのは、あくまでも本人が国籍を選択できる年齢に達するまでの暫定的な措置です。子どもには両国の文化や言語に触れながら成長する機会がありますが、最終的には本人または親権者が、どちらの国籍を選ぶかを決断する必要があります。

参考:

国籍法「第14条」

法務省「国籍の選択について」

外務省「国籍の選択について」

国籍選択の期限

国籍選択の期限は、子どもが二重国籍となった時期によって異なります。18歳になる前に二重国籍となった場合、20歳になるまでに国籍の選択が必要です(国籍法第14条)。一方、18歳以降に二重国籍となった場合は、二重国籍となった時から2年以内が期限となります。

海外在住で国籍留保をした子どもの多くは、出生時から二重国籍となっているため、20歳の誕生日までが選択期限となるケースが一般的です。万が一期限を過ぎても国籍を選択する必要があるため、在外公館や日本の市区町村役場に申し出れば手続きができます。

国籍選択の具体的な方法

国籍選択には「日本国籍の選択」と「外国籍の選択」の2種類があり、手続きの方法が異なります。それぞれの手続き方法について理解しておきましょう。

日本国籍を選択する方法

日本国籍を選択する場合は「日本国籍の選択宣言」または「外国籍の離脱」を行います。

「日本国籍の選択宣言」とは「日本国籍を選択し、かつ外国籍を放棄する」という意思表示を行うことです。「国籍選択届」に必要事項を記入し、日本の市区町村役場や在外公館に提出します。届出により、法律上は外国籍を放棄したとみなされ、日本国籍を保持できます。

外国籍を離脱するには、その国の法律に基づいて手続きが必要です。手続きの完了後、外国籍の離脱を証明する公的書類を添付し、市区町村役場または在外公館に「外国国籍喪失届」を提出します。外国籍の離脱により、自動的に日本国籍のみを保持することになります。

外国籍の選択

外国籍を選ぶ場合は「外国国籍の選択」または「日本国籍の離脱」の手続きが必要です。

外国籍の選択手続きは、各国の法律に基づいて行います。ただし、外国籍の選択手続きだけでは、日本の国籍は喪失しません。その国の国籍取得証明書を添付し、日本の市区町村役場または在外公館に「国籍喪失届」を提出する必要があります。

一方、日本国籍の離脱手続きを先に進める場合は「国籍離脱届」の提出が必要です。在外公館または日本の法務局・地方法務局に提出すると戸籍から除籍され、正式に日本国籍を失います。一度離脱すると日本国籍の再取得は難しいため、慎重に決定することが大切です。

国籍選択しない場合のリスク

期限までに国籍選択をしない場合、法務大臣から書面で国籍選択の催告を受ける可能性があります。国籍法第15条には、催告を受けた日から1か月以内に日本国籍を選択しなければ、自動的に日本国籍を喪失すると記されています。

実際に催告されるケースは稀ですが、国籍選択義務を怠っていることで、パスポートの更新時や各種手続きの際に問題が生じる可能性は否めません。子どもが20歳を迎える前に国籍選択について話し合い、十分に検討する時間を持つことが重要です。

参考:国籍法「第15条」

国籍を留保して将来の選択肢を広げよう

国籍留保は「子どもが日本国籍を失わずに将来の選択肢を確保する」ための重要な制度です。国籍を留保しておけば、日本のパスポートを取得でき、日本国内での教育・就職・生活における利便性も高まります。

国籍選択の義務はありますが、期限までに両国の制度や環境を見て判断できるのは大きなメリットです。国籍留保の手続きを確実に行い、子どもが将来どの国で生活するかを柔軟に選べるよう備えておきましょう。