海外からの親の遠距離介護について相談できる日本の支援先

海外在住者が日本の親の介護を遠距離で支援する際、情報不足や距離の壁を感じることも多いでしょう。この記事では、国内外から相談できる公的機関や民間サービス、専門家の窓口についてまとめました。支援先の選び方や連携方法、相談前に把握しておきたいことを知り、遠距離介護の負担軽減や悩みの解消につなげましょう。

※ 本記事は海外在住者向けに介護相談窓口の一般情報をまとめたものです。実際の利用条件や支援内容は、地域や機関によって異なる場合があります。最新情報や具体的な手続きは、必ず各自治体・支援機関・専門家にご確認ください。

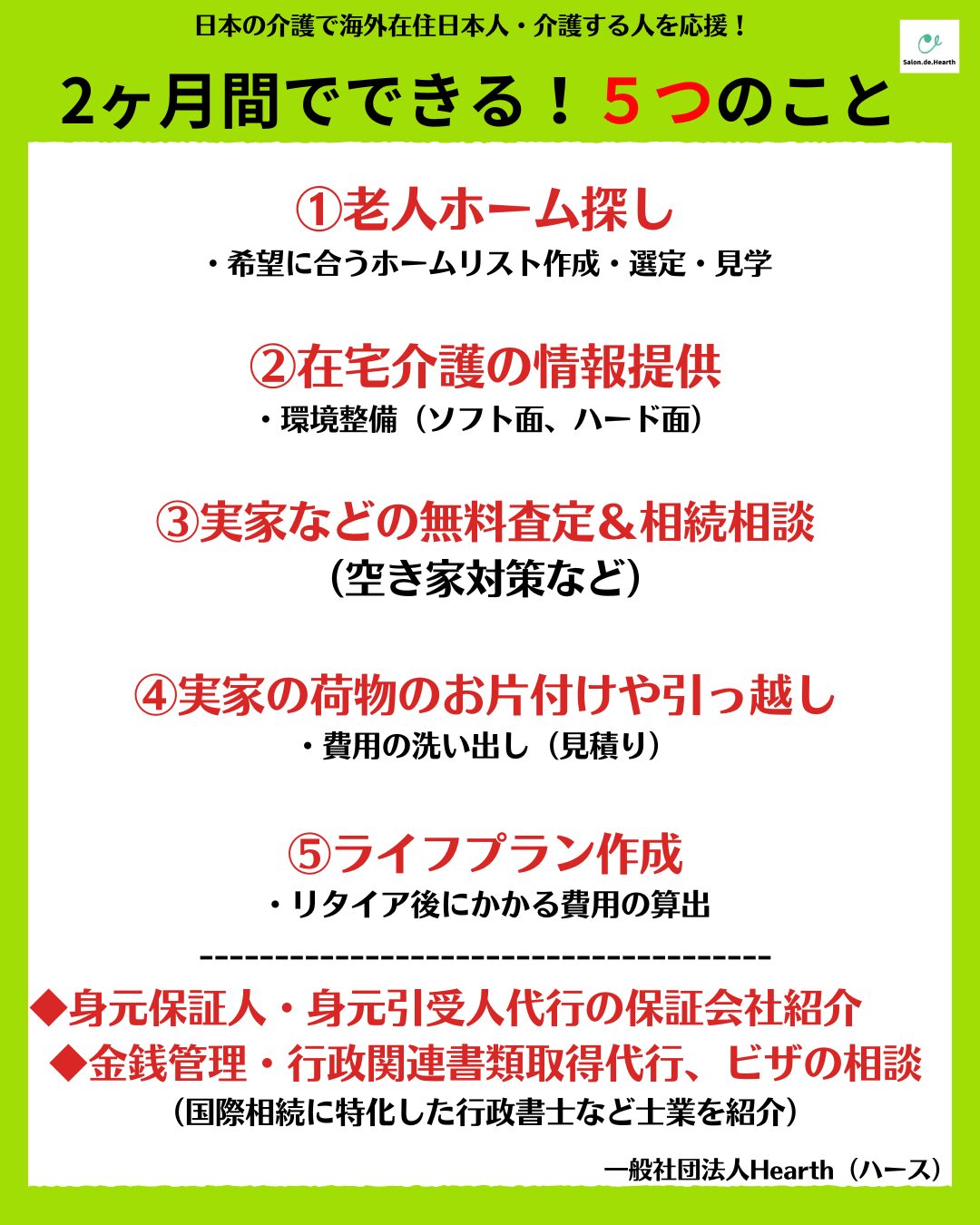

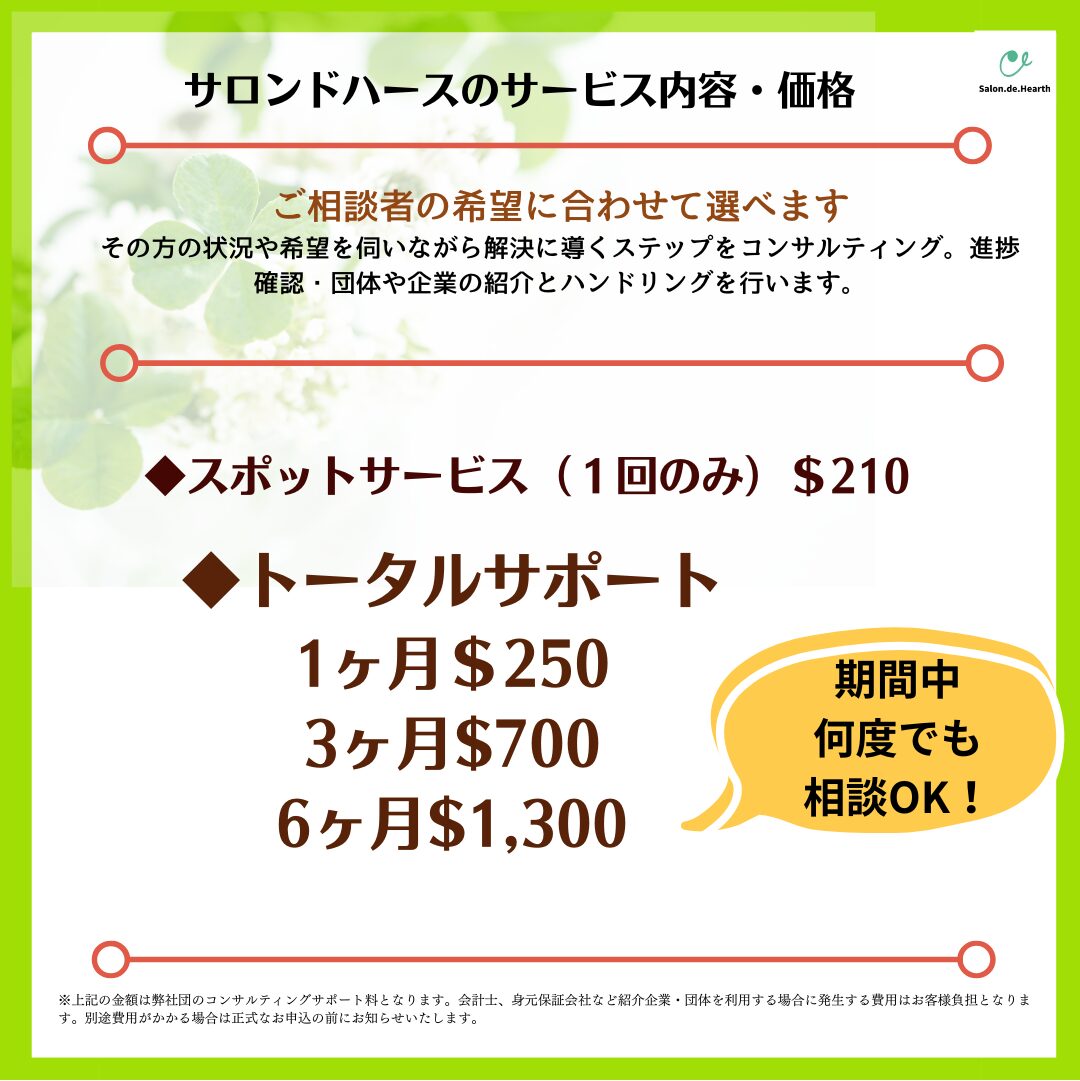

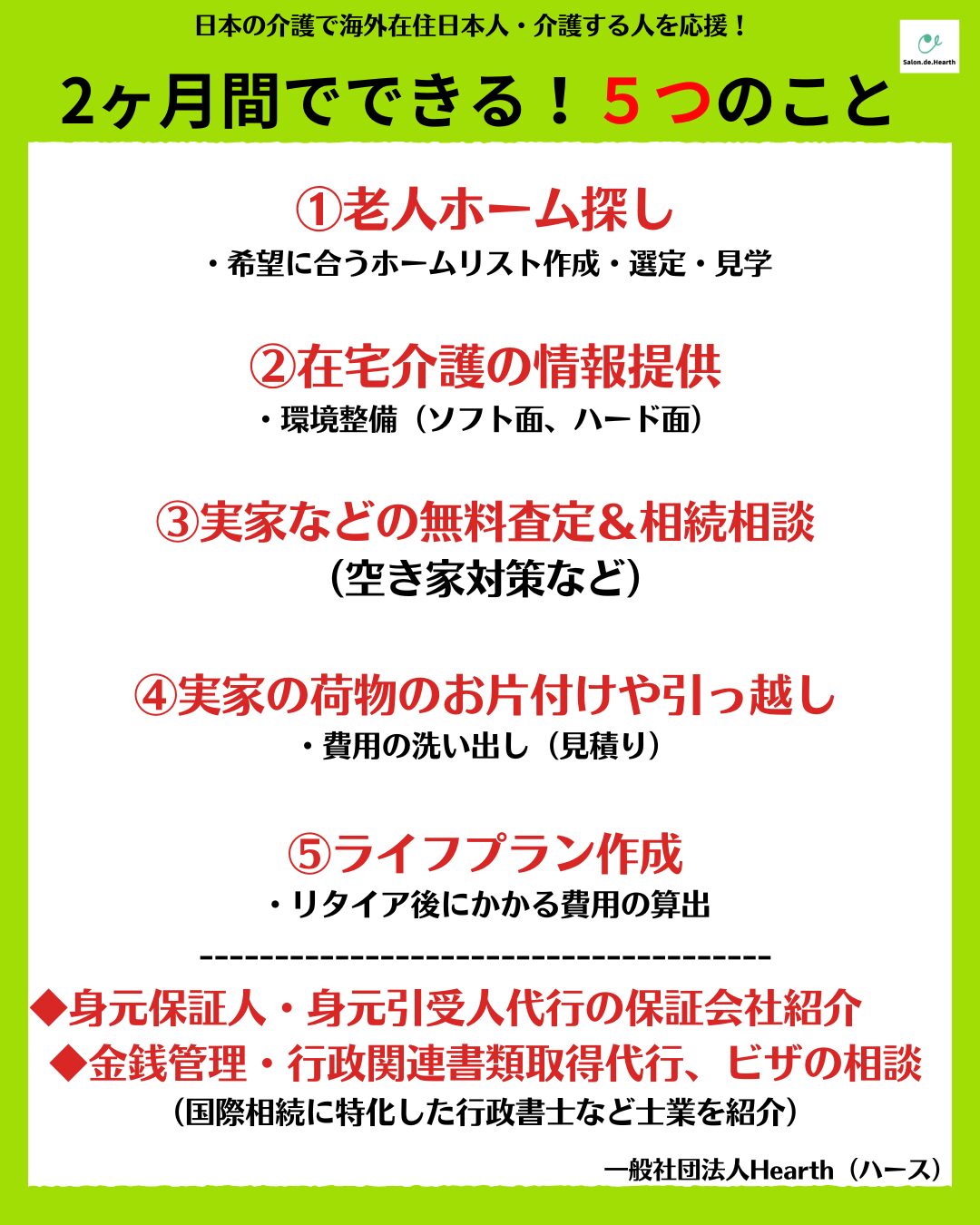

海外在住者が抱える親の悩みを解決

スペシャリストがワンストップで解決!日本の介護や実家の不動産、相続のお悩みを相談

日本国内の公的支援機関・相談先

海外在住者が日本に住む親の介護について困ったとき、まず頼りたいのが日本国内の公的な支援機関や相談窓口です。地域密着型のサービスが中心となるため、早めに相談して適切な機関と連携することが重要になります。

日本国内の公的支援機関・相談先

- 市区町村の介護保険担当窓口

- 地域包括支援センター

- 居宅介護支援事業所

- 地域の民生委員

市区町村の介護保険担当窓口

市区町村の介護保険担当窓口は、介護保険制度の申請や各種サービスの利用手続きといった、介護に関する公的支援の重要な相談先です。要介護認定の申請代行や、介護保険サービスの利用方法など、海外在住だとわかりにくい点について詳しい説明を受けられます。

海外在住であることを伝えれば、利用可能な介護サービスの種類や費用、申請に必要な書類について具体的にアドバイスをもらうことが可能です。海外在住の家族が代理で手続きを行う場合の委任状の作成方法や、必要な書類の郵送手続きなども教えてもらえるでしょう。

多くの自治体では電話やメールでの相談も受け付けているため、海外からでも気軽に相談ができます。各手続きに必要な書類や申請のフローは各自治体によって若干異なるため、事前に問い合わせて確認しましょう。

各自治体の担当窓口は、以下のサイトから確認できます。

地域包括支援センター

地域包括支援センターは、保健師・社会福祉士・ケアマネージャーがチームで支援を行う地域密着型の相談窓口です。介護保険制度だけでなく、高齢者の権利擁護、虐待防止、認知症ケアなど幅広い相談に対応しており、海外在住者の遠距離介護で重要な役割を果たします。

海外在住者にとって有用なのは、親の日常生活の見守り支援や緊急時の連絡体制について、アドバイスがもらえることです。親の生活状況が気になったとき、海外からでも地域包括支援センターに相談すると、家庭訪問やサービス調整を提案してもらえる場合があります。

センターの職員は、地域の医療機関、民生委員、ボランティア団体との連携も図っているため、包括的なサポート体制が作れることもメリットです。介護予防のための教室や相談会の情報も提供しており、親の健康維持に向けた具体的な提案も受けられるでしょう。

居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所は、ケアマネージャーが所属し、本人や家族と相談しながらケアプランを作成・調整する専門機関です。要介護認定を受けた親が介護サービスを受ける場合、ケアマネージャーが中心となって介護プランを作成します。

ケアマネージャーは、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与など、様々な介護サービスを組み合わせた最適なプランを提案し、サービス事業者との調整を行うのが役割です。介護保険の利用限度額や自己負担額の説明、医療機関との連携についても専門的なアドバイスを受けられるため、海外から親を見守るうえで心強いパートナーとなるでしょう。

地域包括支援センターや居宅介護支援事業所は、以下のサイトから検索が可能です。

地域包括支援センターは、要支援1・2の方や介護予防が必要な方を主な対象とし、総合的に地域全体の高齢者支援を行う公的な相談窓口です。

一方、居宅介護支援事業所は、要介護1~5の認定を受けた方を対象とし、具体的なケアプランの作成と介護サービスの調整を行います。

つまり、地域包括支援センターは予防・総合支援の窓口、居宅介護支援事業所は具体的な介護プランの作成と調整を行う機関です。ただし、両者は連携しているので、状況に応じて適切な機関を紹介してもらえます。

地域の民生委員

民生委員は、厚生労働大臣から委嘱されたボランティアとして、地域住民の生活相談や安否確認を行う重要な存在です。民生委員は担当地域に住む高齢者の生活状況の把握や見守り支援を行っています。

特に一人暮らしや高齢者のみの世帯では、民生委員の訪問や地域ネットワークが貴重な情報源です。市区町村の福祉課などで民生委員の連絡先を教えてもらい、事前に挨拶と相談をしておくと、万が一のときに頼りになるでしょう。民生委員と良好な関係を築ければ、日常のちょっとした変化にも気づいてもらえる可能性が高まります。

参考:政府広報オンライン「民生委員・児童委員」

日本国外から相談できる窓口やサービス

海外在住者が直面する遠距離介護の課題に対応するため、近年はオンライン相談サービスやSNSコミュニティが充実してきています。日本に住む親の介護について相談したい場合は、国外からもアクセスできる窓口やオンラインサービスを活用して支援につなげましょう。

リレーションサロン

日本リレーションサポート協会が運営する「リレーションサロン」は、シニア世代の悩みを相談できる民間サービスです。海外居住者向けのオンライン相談を受け付けており、専門知識を有したスタッフに、日本の親の見守りや介護手続き、施設利用の相談ができます。

Zoomや電話による相談は1時間まで無料。施設入所や資産管理、身元保証に至るまで、幅広いライフステージに応じた支援内容を提案しています。海外在住者がオンラインで気軽に利用でき、国内外にまたがる手続きを一括して相談できる点が強みです。

ウェルビオ

ウェルビオは、SOMPOグループが運営する介護・健康に関しての無料相談窓口です。20年以上の看護師経験や介護支援専門員として活躍してきた知識と経験豊富な専門スタッフが、介護に関するお悩みに対応します。

Zoomによるオンライン無料相談(120分)を行っており、中立的な立場で特定の施設や業者に偏らない総合的なアドバイスを提供。年中無休で10時~20時の好きな時間に予約できるため、時差のある海外からでも気軽に利用しやすいでしょう。

教えて!ケアマネ

「教えて!ケアマネ」は、介護の悩みをLINEで専門家に相談できるサービスです。在宅医、訪問看護師、ケアマネージャーに、いつでもどこでも相談が可能。「遠方に住む親の介護が問題」「今の介護サービスでよいのか心配」といった海外在住者の不安にも対応します。

月額980円(税込)で時間を気にせず何度でも専門家に相談できるため、時差のある海外からでも利用しやすいのがメリットです。会員同士のオープンチャットや、専門家との個別オンライン相談(料金別途)など、介護初心者向けのサポートも充実しています。

ケアミーツ(Care Meets)

ケアミーツは、介護や看護の専門職によるオンライン相談サービスです。Zoomを使い、ケアプランの見直しや施設探し、親とのコミュニケーションに関する悩みなどに幅広く対応します。遠距離介護の課題解決に特化しているため、海外在住者も相談しやすいでしょう。

予約制で希望の日時に合わせて対応してくれるため、時差のある地域に住んでいても利用が可能です。オンライン相談は5,000円(税込)/45分を基本とし、45分を超える場合は10分1,000円で延長できます(2025年7月時点)。

みんかい

みんかいは、有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・シニア住宅の入居相談を専門とする民間介護施設紹介センターです。20年以上の経験と年間15,000件以上の相談実績を持ち、相談料・紹介料無料で対応しています。オンラインでの面談も可能です。

老人ホーム選びから入居後の快適な暮らしまでをトータルでサポート。海外在住で日本に住む親の施設選びが難しい状況でも、専門スタッフが代わりに施設見学や入居手続きをサポートしてくれるため、遠距離介護の負担を軽減できるでしょう。

ライフメイツ

ライフメイツは、主に海外在住の日本人を対象とする国際専門手続き代行・コンサルティングサービスです。日本の親に関するサポートとして、各種行政手続きの代行、財産管理(成年後見人・遺言状作成など)に関する相談、死亡後相続手続きなどの相談に対応します。

海外からの時差や通信手段の問題を解決し、複数の行政機関や専門業者への窓口となってワンストップで対応。初回は電話、Skype、Lineなどによる無料相談(30分)が可能で、海外在住者の日本側手続きを効率的にサポートします。

安心介護

安心介護は、介護でお悩みの方を対象とした介護情報コミュニティサイトです。約4,600人の登録専門家(医師、ケアマネージャー等)が介護に関する質問に直接回答する「介護のQ&A」や、介護者同士で意見交換や悩み共有ができる「みんなの広場」を提供しています。

介護保険制度、認知症、在宅介護、施設介護など14のカテゴリーに分けて相談が可能。海外在住者も時間を気にせずオンラインで専門家に相談でき、同じ悩みを持つ介護者のコミュニティにも参加できます。個別相談が負担な場合は、気軽に利用してみるとよいでしょう。

海外からの遠距離介護に関する問題の専門相談先

海外から親の介護を支えるには、制度やお金、法的な知識も不可欠です。複雑な手続きや費用の見通しなどは、専門家に相談することでトラブルや負担を未然に防げます。

社会福祉士・行政書士

社会福祉士や行政書士は、介護にまつわる制度や福祉サービスの手続きについて幅広く相談できる専門職です。近年では、オンライン相談に対応する専門家も増えており、海外からでも効率的に相談できる環境が整っています。

- 社会福祉士:介護保険制度や高齢者福祉サービスに関する相談に対応

- 行政書士:介護に関する各種申請書類の作成や手続きを代行

社会福祉士は、介護保険制度や高齢者福祉サービスに関する専門知識を持つ国家資格者で、海外在住者の遠距離介護における制度活用の強力なサポーターとなる存在です。

要介護認定の申請手続きからケアプランの内容確認、サービス利用に関する不服申し立てまで、制度全般に関する専門的なアドバイスがもらえます。

一方、行政書士は介護に関する各種申請書類の作成や手続き代行を行う専門職で、海外在住者が日本の行政手続きを円滑に進めるための重要なパートナーです。

要介護認定の代行申請、成年後見制度の利用開始手続き、介護施設への入所契約のサポートをしてもらえるため、海外にいて書類対応が難しい方には心強い味方となるでしょう。

税理士・ファイナンシャルプランナー

税理士やファイナンシャルプランナー(FP)は、親の収入や資産状況をふまえ、介護費用の予測や税制上の優遇措置についてアドバイスしてくれます。海外在住者の場合、日本の税制や金融制度の知識が不足しがちですが、オンライン相談可能な専門家を選べば、時差に配慮した対応を受けることが可能です。

- 税理士:介護費用の税務処理、海外在住者特有の税務問題に関する相談に対応

- FP:介護費用の長期的な資金計画、資金調達方法に関する相談に対応

税理士には、介護費用の税務処理や、海外在住者特有の税務問題について相談ができます。

海外在住者にとって重要なのは、介護費用の医療費控除の適用範囲や、日本と居住国での税務申告における介護費用の取り扱いについて正確な情報を得ることです。介護保険の自己負担額軽減制度や税務処理について指導を受けられるでしょう。

FPからは、介護費用の長期的な資金計画に関する総合的なアドバイスがもらえます。

海外在住者の場合、為替変動リスクや、複数国での資産管理を考慮した介護費用の準備が必要です。親の資産状況と海外在住者の収入を組み合わせた介護費用の分担方法や、緊急時の資金調達方法について、具体的な提案を受けられるでしょう。

弁護士

弁護士は、親の財産保全、遺言の作成、信託契約の締結など、幅広い法務をサポートしてくれます。親の認知症進行に備えた任意後見契約の作成や、既に判断能力が低下している場合の法定後見申立て手続きも、海外在住者の事情を考慮してアドバイスしてくれるでしょう。

弁護士には、親の不動産や金融資産の管理、相続に関する事前準備、家族間での介護費用分担に関する合意書作成など、将来的なトラブルを防ぐための法的手続きも相談できます。

近年では、オンライン相談や国際電話での相談に対応する弁護士も増えているため、専門家からアドバイスをもらって適切に法的手続きを進めることが重要です。

- 弁護士:親の財産管理・後見制度といった法的手続きの相談に対応

海外から親の介護の相談をする前にすべきこと

海外在住者が効果的な介護相談を行うためには、事前の情報収集と準備が不可欠です。親の状況を詳細に把握し、内容を整理してから相談すれば、支援機関とのやり取りもスムーズに進むでしょう。

海外から親の介護の相談をする前にすべきこと

- 親の生活状況と健康状態の詳細把握

- 親の希望や介護に対する意向の確認

- 親の資産・収入・介護費用の確認

- 親の人間関係・地域とのつながりの把握

- 利用可能な介護サービスや施設の情報収集

- かかりつけ医や医療機関との連携体制の確認

- 家族・兄弟間での役割分担

- 海外から支援できる範囲の検討

親の生活状況と健康状態の詳細把握

まず最も大事なことは、親の現在の生活スタイルや健康状態を具体的に把握することです。毎日の食事内容、外出頻度、日中の過ごし方、睡眠パターンなどを聞き取り、生活のリズムや変化の兆候をつかみましょう。

日常生活で困っていることや不安点は、親自身が言語化できない場合も多いため、具体的な質問を投げかけることが重要です。

さらに、持病や服薬の有無、最近の通院状況や医師からの指示を整理することも重要です。本人の了承を得て医療機関の診療情報や、かかりつけ医の情報なども入手しておくと、今後の介護相談に役立つでしょう。

親の希望や介護に対する意向の確認

本人の意思を尊重することは、介護において最も重要なポイントです。海外在住だと、親の真意を汲み取る機会が限られているため、時間をかけて聞き取りを行いましょう。

親がどのような暮らし方を望んでいるのか、介護が必要になった場合に誰からの介護を望むのか、どの程度の支援なら受け入れられるかなど、事前に確認しておく必要があります。

施設への入所抵抗があるのか、可能な限り自宅で暮らしたいのかなど、本人の価値観やこだわりを把握することは、今後の選択肢を狭めないためにも重要です。

延命措置の希望や、緊急時の対応方針など、医療に関する意向についても話し合っておくと、万が一の際に家族の間で迷いやトラブルが生じにくいでしょう。

親の資産・収入・介護費用の確認

介護は精神的な問題だけでなく、金銭面の調整も避けて通れません。親の経済状況を整理し、将来必要になる費用を見据えた上で、家族での話し合いを進めることが大切です。

親の資産・収入の把握

まずは、親の現在の収入源や資産状況を把握しましょう。具体的には、公的年金の支給額、貯金や有価証券、不動産の保有状況などを確認します。

日常的な金銭管理がどのように行われているかも重要です。高齢になると詐欺被害や金銭トラブルも増えるため、今後の財産管理をする上でも必要な情報となります。

親が話しづらそうにしている場合には、信頼関係を保ちつつ、将来の不安に備えるために必要な確認であることを丁寧に説明することが大切です。

介護にかかる費用の把握

介護には、在宅介護でも施設介護でも一定の費用がかかります。介護保険サービスの自己負担額は、要介護度や所得に応じて変動しますが、おおよその費用の目安を把握し、資金計画を立てておくことが大切です。

たとえば、要介護2程度の在宅介護でも、月数万円の自己負担が発生するケースは少なくありません。ヘルパー利用や訪問看護、デイサービスを組み合わせると負担が大きくなります。施設入所の場合、月10万円以上の費用がかかることもあるでしょう。

親の資産と収入を把握したうえで、不足した場合の費用を家族間でどのように分担するか早めに話し合っておくことも重要です。介護保険の範囲外となる出費(生活支援サービスや交通費など)も見越して準備する必要があります。

親の人間関係・地域とのつながりの把握

親の社会的なつながりは、海外在住者にとって重要なネットワークとなります。近所付き合い、頻繁に連絡を取る友人、定期的に参加している地域活動や趣味の集まりなどを聞き取りましょう。

特に、一人暮らしの高齢者は孤立しやすいため、緊急時に助けを求められる存在がいると、安心感につながります。地域とのつながりが強ければ、介護サービスだけでなく、普段の見守りや情報提供の面でも助けになるでしょう。

利用可能な介護サービスや施設の情報収集

海外からの遠距離介護では、日本の介護サービスを理解し、親の居住地域で利用できるサービスをリサーチすることが重要です。公的・民間問わず、どんなサービスを利用できるのか把握すると、選択肢の幅が広がって無理のない介護計画が立てられるでしょう。

介護保険サービス

日本の介護保険制度では、要介護認定を受けた高齢者に対し、訪問介護や通所リハビリ、ショートステイなどさまざまなサービスが提供される仕組みです。介護保険サービスを活用すれば、経済的負担を抑えつつ、親の在宅生活を支えるのに役立ちます。

介護保険で受けられる主なサービスは、以下のとおりです。ただし、利用できるサービスや回数は、要介護度やケアプランによって異なります。

- 訪問介護(ホームヘルプ)

- 訪問入浴介護

- 訪問看護

- 訪問リハビリテーション

- 夜間対応型訪問介護

- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 など

- 施設入所

- 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設

- 有料老人ホーム、軽費老人ホーム

- グループホーム(認知症対応型共同生活介護)

- 短期入所介護(ショートステイ)

- 通所介護(デイサービス)

- 通所リハビリテーション(デイケア)など

介護保険で提供されるサービスは、担当のケアマネージャーと相談して決めるのが一般的です。居宅介護・施設介護で受けられるサービスを把握しておけば、スムーズにケアプランを立てられます。

参考:厚生労働省「公表されている介護サービスについて」

各自治体のサービス

自治体によっては、介護保険でのサービス以外にも独自の高齢者支援サービスを設けています。たとえば、配食サービス、見守り訪問、外出付き添い、雪かき支援(積雪地域)などが代表的でしょう。

ただし、対象年齢や所得条件により利用できるサービスは異なります。サービスは自治体によって内容や費用が異なるため、親の居住地域の情報を詳しく調べてみてください。

民間の介護支援サービス

民間企業が提供する介護支援サービスは、より柔軟で多様な対応が可能です。たとえば、24時間対応の訪問介護や、電話・LINEによる見守りサービス、買い物代行などがあります。

費用は自治体の支援より高めになることが多いですが、ニーズに応じたきめ細かなサービスが期待できるでしょう。オンラインで契約や問い合わせができる事業者も多く、海外在住者でも導入しやすい点が魅力です。

ボランティア団体のサービス

各地域には、高齢者を支えるボランティア団体が活動しており、ゴミ出しや話し相手、買い物付き添いなどの「ちょっとした手助け」を無償または低額で行っています。民生委員や地域包括支援センターを通じて紹介を受けることも可能です。

介護が本格化する前の「プレ介護」の段階で、ボランティアの支援を受けると、本人の自立支援にもつながります。海外からの支援が届きにくい隙間を埋める存在となるため、積極的に情報収集をしておきましょう。

かかりつけ医や医療機関との連携体制の確認

かかりつけ医については、医師の専門分野、診療頻度、往診の可否、緊急時の対応などを確認しましょう。服薬管理では、処方薬の種類と服薬方法、副作用の有無、薬の管理方法などを把握することが重要です。

医療機関との連携では、入院時の対応、医療情報の共有方法、家族への連絡体制などを事前に確認する必要があります。海外在住者の場合、緊急時の医療判断を委任する仕組みや、医療情報の共有方法を整えておくことが特に重要です。

家族・兄弟間での役割分担

家族間では、日常的な見守り、定期的な訪問、緊急時の対応、費用負担などの役割分担を明確に決めておくことが必要です。海外在住者の場合、直接支援するのが難しいため、費用負担や情報収集、専門機関との連絡調整などの役割を担うことが多いでしょう。

家族間の連絡手段、情報共有の方法、緊急時の連絡順序など、連絡体制を事前に決めておく必要もあります。意見の相違が生じた場合の調整方法や、最終的な意思決定の仕組みも明確にしておきましょう。

海外から支援できる範囲の検討

日本への帰省の頻度、滞在期間、仕事との調整可否などを検討しておきましょう。仕事の調整が必要な場合、有給休暇の取得可否、在宅勤務の可能性などの確認が必要です。

リモートでのサポート方法として、ビデオ通話による見守り、オンライン医療相談の活用、介護サービス事業者との連絡調整、介護費用の送金方法などを具体的に検討しておく必要もあります。時差を考慮した連絡体制も考えておきましょう。

まとめ

海外在住者にとって親の介護は、距離と時間の制約により多くの困難が伴います。だからこそ、一人で抱え込まず、適切なタイミングで専門機関などに相談することが重要です。

日本国内の公的支援や地域の介護サービス、オンラインを活用した民間の相談サービスは、海外にいても活用できます。相談前に十分な準備と情報収集を行い、専門機関に相談することでより効果的に支援できるでしょう。