海外在住者が親の介護のために一時帰国すべきタイミングと必要な準備

海外在住者が日本の親の介護に直面した際、一時帰国すべきかの判断は非常に難しいものです。一時帰国が数ヶ月になる場合、現地の生活に与える影響も大きいため、慎重に進める必要があります。この記事では、親の介護で一時帰国が必要となる主なタイミングと、帰国前に必要な準備、日本滞在中の手続き、長期的な支援体制の築き方まで詳しく紹介します。

- 親の体調変化が見られるときや退院後は一時帰国を検討すべき

- 介護保険サービスや要介護認定の申請時も一時帰国が必要

- 一時帰国前に介護・医療に関する情報を事前に調べておくと対応がスムーズ

- 一時帰国中に医療機関やケアマネとの連携体制を整えておくことが重要

- 一時帰国で対応しきれない場合は、介護施設やサ高住への入居も検討

※ 本記事は海外在住者の一般的な介護対応のタイミングまとめたものであり、具体的な手続きや条件、最適な帰国時期を保証するものではありません。具体的な法的・医療的判断は、関係機関や専門家にご相談ください。

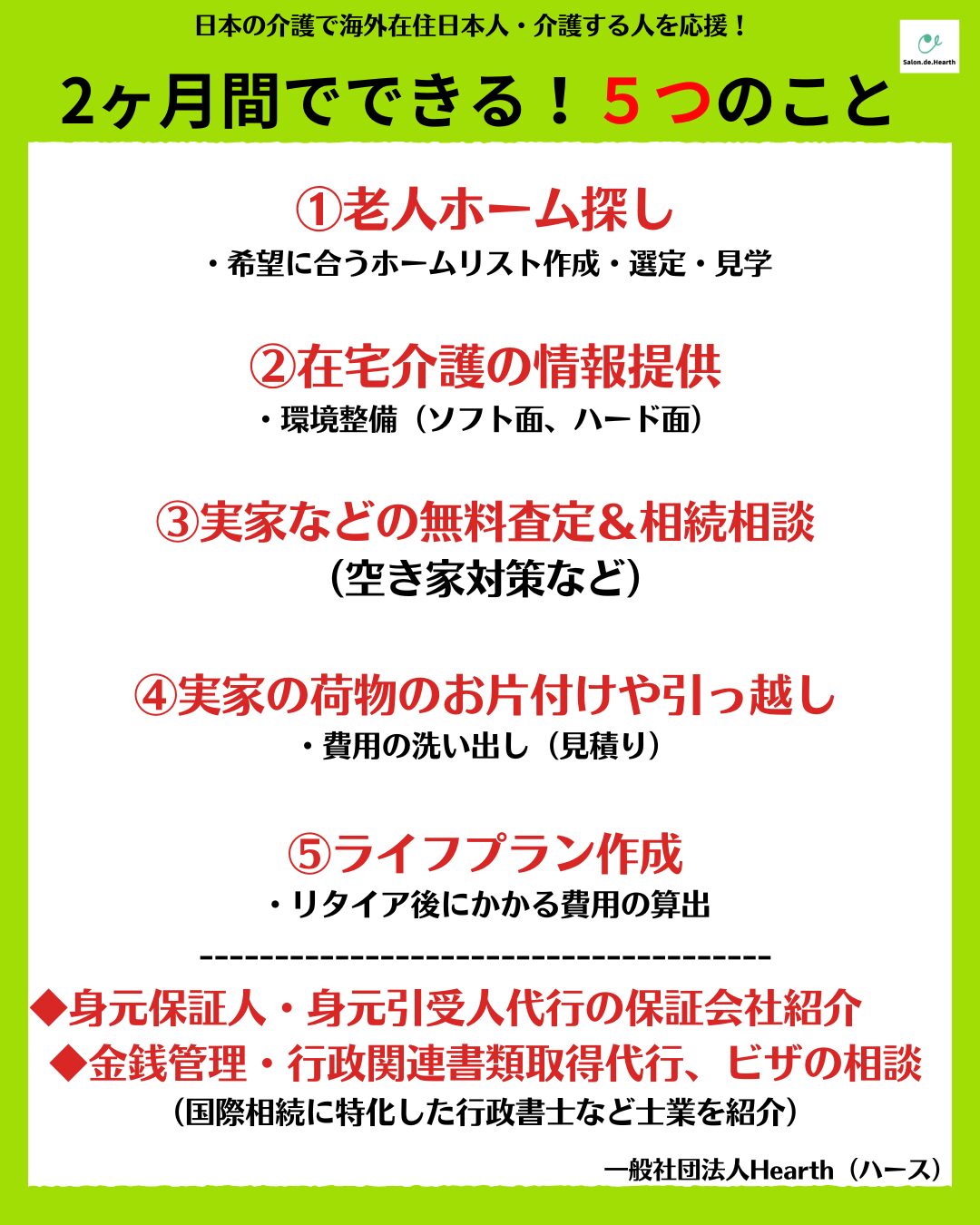

海外在住者が抱える親の悩みを解決

スペシャリストがワンストップで解決!日本の介護や実家の不動産、相続のお悩みを相談

親の介護で一時帰国が必要となる主なタイミング

海外に住んでいても、親の介護のために一時帰国が必要になるときがあります。実際に帰国を検討すべきタイミングは、主に以下の6つです。

親の介護で一時帰国が必要となる主なタイミング

- 親の健康状態に変化が見られたとき

- 病気や手術などでの退院後に一時的な看護が必要なとき

- 介護保険の申請や要介護認定の立ち会い時

- 介護サービス・老人ホーム入居の手続きや相談が必要なとき

- 親の見守りを引き受ける家族との相談が必要なとき

- 家の改修や福祉用具を導入するとき

それぞれのケースについて詳しく解説します。

親の健康状態に変化が見られたとき

親の様子が「最近なんだか変だ」と感じる瞬間は、一時帰国を真剣に考えるきっかけになります。たとえば、次のような認知症の兆候が疑われる場合は、特に注意が必要です。

- 物忘れが増えた

- 同じ話を繰り返す

- 話の途中で言葉が出てこないことが増えた

- 最近の出来事を覚えていない

- 身なりを気にしなくなった

- 人付き合いを避けるようになった

- 些細なことで感情的になることが増えた

海外からの電話やビデオ通話だけでは細かな変化に気づきにくいため、実際に会って確認する必要があります。親戚や近隣住民から「道に迷っていた」「料理を焦がした」「同じものを何度も買ってくる」などの報告があった場合も、緊急性の高いサインです。

信頼できる診療機関で早期診断を受けることで、介護保険の利用やサービス導入の判断が早まり、介護の負担を軽減する一歩になります。早いうちに認知症の予防・対策を行うことにより、進行を遅らせることも期待できるでしょう。

参考:国立長寿医療研究センター「MCIハンドブック」

病気や手術による退院後に一時的な看護が必要なとき

親が入院や手術をした後の退院時期は、海外在住者が帰国を考えるタイミングになります。病気や手術により入院したあとは、親にとって身体的にも精神的にも負担が大きく、家族の支援が欠かせません。

特に高齢者の場合、入院による体力の低下や認知機能の一時的な混乱が生じやすいため、退院直後は集中的な見守りが必要です。海外在住であっても退院日程に合わせて一時帰国し、身の回りのケアや通院の付き添いを行えば親も安心でき、回復も助けられるでしょう。

介護保険の申請や要介護認定の立ち会い時

介護保険の申請や、要介護認定の面接調査(認定調査)を行うときも、一時帰国の検討が必要です。介護保険(要介護認定)の申請は、本人以外にも委任状があれば代理で対応できます。頼れる家族や代理人が日本におらず、親だけでの申請が難しい場合、海外在住者が一時帰国して対応する必要があるでしょう。

また、調査員との面談では、家族が同席して親の状態を正しく伝えるのが理想です。認定調査では、「食事」「入浴」「排泄」といった基本的な日常動作に加え、「服薬管理」「金銭管理」「電話の利用」などの聞き取りも行い、総合的に評価します。

しかし、親は調査員の前では普段よりも頑張ってしまったり、事実を隠したりする傾向があり、家族のフォローが必要なケースは少なくありません。家族が親の状況を正確に伝え、適切な要介護認定につなげることが重要です。

介護サービス・施設入居の手続きや相談が必要なとき

在宅介護サービスの開始や、介護施設への入居を検討するときも、海外在住者の一時帰国が必要なタイミングです。

介護サービスの利用手続き・相談時

デイサービスやホームヘルパーなどの在宅支援を利用する場合、事業所の見学やスタッフとの面談を通じて、親の状況に適したサービスを見つける必要があります。

海外在住だと限られた情報しか得られないため、実際に現地で必要なサービスを相談し、スタッフや施設の雰囲気を確認して決めることが重要です。サービス契約の手続き時にも家族の立ち会いが求められ、サービス内容の説明や重要事項の確認などが行われます。

介護施設への入居手続き時

介護施設への入居を考える際は、複数の施設を見学し、実際の雰囲気を確認することが重要です。入居者の表情やスタッフの対応、食事内容、レクリエーション活動、医療体制などを実際に確認し、総合的に判断しなければなりません。

入居契約では料金体系、キャンセル規定、面会規則、緊急時の連絡体制などを詳細に確認し、家族が海外に住んでいることの事情も相談が必要です。施設選びは長期にわたる生活に直結するので慎重に検討し、安全で質の高いサービスを選択することで、海外からでも安心して見守れる環境を整えられるでしょう。

親の見守りを行う家族との相談が必要なとき

海外在住者が、日本にいる他の家族との役割分担や今後の介護方針について話し合うときは、対面で行うのが理想です。電話やビデオ通話でのやり取りだけでは、誤解や負担の偏りが生じやすくなります。適切なタイミングで一時帰国をし、家族や親族と率直に話し合う場を持ちましょう。

たとえば、兄弟姉妹間での役割分担や費用負担、緊急時の対応方法など、明確な取り決めが必要です。海外在住者は直接的な支援が難しい分、経済的支援や定期的な一時帰国でのサポート、海外からの遠隔見守りなどでの支援が求められるでしょう。お互いの立場や事情を理解して協力し合うことで、将来的なトラブル防止につながります。

家の改修や福祉用具を導入するとき

親の身体機能低下により、住宅の改修や福祉用具の導入をするときも、海外在住者の一時帰国が必要な場合があります。親の生活環境を安全に保つためには、手すりの設置や段差の解消、トイレや浴室の改修などの住宅リフォームが必要です。

介護保険制度では、一定の条件下で住宅改修費の一部補助も受けられますが、申請には自宅の確認や施工業者との打ち合わせが欠かせません。歩行器やベッドなどの福祉用具を導入する場合も、設置場所や使い勝手を実際に確認が必要です。親が安心して暮らせる環境を整えるために、直接立ち会ってサポートするのが望ましいでしょう。

一時帰国前にやっておくべき準備リスト

海外在住者が親の介護のために一時帰国する際は、現地の生活と日本での介護準備の両方を同時進行で進める必要があります。限られた滞在期間を最大限活用できるよう、計画的に準備を進めましょう。

一時帰国前にやっておくべき準備リスト

- 仕事や子どもの学校など現地生活の調整をする

- 勤務先への相談・報告

- 子どもの学校への連絡・確認

- 航空券・保険・パスポートなどの渡航準備を行う

- 日本滞在中の住まいや期間の見通しを立てる

- 介護に関わる情報の事前収集を行う

- 医療機関・介護施設の情報を整理

- 介護保険の申請・利用方法を確認

- 地域支援の種類・情報を収集

仕事や子どもの学校など現地生活の調整をする

一定の期間、日本に一時帰国をするには、まず現地での生活を調整する必要があります。仕事や子どもの学校などへの相談・調整を行いましょう。

勤務先への相談・報告

働いている場合は、勤務先に親の介護状況を説明し、リモートワークの可否や介護休暇制度の利用を相談しましょう。多くの欧米企業では家族の介護を理由とした休暇制度が整備されており、事前申請により長期休暇を取得できる場合があります。

介護休暇を利用できる主要国の条件等は、以下のとおりです。ただし、居住する州や勤務先によって条件が異なる場合があるので、よく確認してください。

| 国名 | 制度名称 (介護関連) | 対象者・被介護者 の範囲 | 期間 | 所得保障 |

|---|---|---|---|---|

| アメリカ | ファミリー リーブ制度 | 親などが重篤な健康状態にある場合 | 12ヶ月の期間中に合計12週間以内 | 賃金支払い義務なし |

| イギリス | 看病制度 (タイムオフ) | 家族の病気などで長期不在が生じる場合 | 不測の事態への対処として合理的な期間 | 賃金支払い義務なし |

| フランス | 付添親族休暇 終末介護休暇 | 付添親族休暇: 病気などで付添が 必要な労働者 終末介護休暇: 重篤な病気の者の 介護をする労働者 | 付添親族休暇: 4ヶ月(1年で2回更新可) 終末介護休暇: 3ヶ月(雇用者の同意で短時間勤務可) | 付添親族休暇: 賃金支払い義務なし 終末介護休暇: 賃金支払い義務なし |

| ノルウェー | 介護休暇 | 身近な親族を在宅で介護している労働者 | 患者ごとに20日 | 賃金支払い義務なし 別途手当の支給あり |

| スウェーデン | 介護休暇 | 両親などが 重病の場合 | 介護を受ける人 1人当たり合計60日 | 賃金支払い義務なし 別途親族手当あり |

※ 各国のビザや滞在許可などの制度は頻繁に変更されるため、最新の情報を保証するものではありません。必ず大使館・領事館や各国の公式サイトで最新の情報をご確認ください。

子どもの学校への連絡・確認

子どもを連れて一時帰国する場合は、学校の長期欠席や休学の手続きが必要です。国際学校では一時帰国による欠席に理解を示すケースが多く、オンライン授業や補習を受けられることもあります。学校の休暇中に帰国する場合は、休暇期間中にすべき課題やスケジュールなどをよく確認したうえで予定を立てましょう。

また、ビザの有効期限や再入国許可も忘れず確認してください。滞在国によっては、長期不在が問題になることもあるため、移民局や学校との連絡を怠らないことが重要です。

航空券・保険・パスポートなどの渡航準備を行う

一時帰国が急を要する場合でも、航空券や旅行保険の手配は慎重に進めましょう。海外在住者は居住国発の直行便が限定されやすいため、複数の航空会社や経由地を検討し、変更可能なチケットを購入するのがおすすめです。特に介護期間が不確定な場合、オープンチケットや変更手数料の安い航空券を選択することで、状況に応じた柔軟な対応が可能になります。

万が一に備えて、医療費をカバーできる海外旅行保険への加入も不可欠です。居住国の国民健康保険や民間保険が日本での治療をカバーできるのか事前に確認し、必要に応じて短期の日本向け医療保険などに加入しましょう。海外在住の日本人が一時帰国時に利用できる逆旅行保険を利用する方法もあります。

パスポートやビザの有効期限も忘れずに確認してください。パスポートの有効期限は6ヶ月以上あると安心です。日本でも更新はできますが、住民票がない場合は提出書類が増え、通常より日数を要する可能性もあるので注意しましょう。

日本に長期滞在する場合、ビザの種類や有効期限によっては、再入国許可や滞在期間の延長申請が必要になる可能性もあります。入国条件も国によって異なるため、事前のチェックが必須です。

日本滞在中の住まいや期間の見通しを立てる

海外在住者の場合、日本に住民票がないことが多いため、滞在先の確保が必要です。親の自宅に滞在する場合でも、介護に適した環境の整備が必要になることがあります。

長期滞在が予想される場合は、マンスリーマンションやサービスアパートメントの利用も検討しましょう。家具付きで短期契約が可能なため、海外からの一時帰国者の利用に適しています。多くの場合、パスポートや運転免許証などの本人確認書類があれば予約が可能です。

介護の内容によっては、数週間~数ヶ月の滞在となるケースもあります。たとえば、要介護認定や介護保険サービスの申請には通常1ヶ月程度かかるため、最低でも2〜3ヶ月の滞在を想定して準備しましょう。長期滞在になる場合は、滞在先での生活インフラ(Wi-Fi、仕事環境など)を整える準備も必要です。

介護に関わる情報の事前収集を行う

事前に日本の介護制度や、地域の支援情報を調べておくことで、帰国後すぐに行動に移せます。親がすでに介護認定を受けている場合は、ケアマネジャーの連絡先を把握しておくと安心です。認定前なら、申請の流れや必要書類を押さえておく必要があるでしょう。施設見学の予約や地域包括支援センターへの事前相談も有効です。

医療機関・介護施設の情報を整理

高齢の親が利用している、または利用する可能性のある病院や介護施設の情報を整理しておきましょう。医師の診断書や入院歴、服薬内容を親やかかりつけ医から入手しておくと、他の医療機関での対応もスムーズになります。

要介護の認定前なら、親の住所地にある地域包括支援センターのウェブサイトや電話相談を活用し、地域の医療機関や介護施設をリストアップしておくのも有効です。親の症状に適した専門医を見つけておけば、帰国後すぐに適切な医療を受けられます。介護施設の利用・入居を検討する場合は、帰国前にオンラインや電話で相談や見学予約をしておきましょう。

介護保険の申請・利用方法を確認

日本の介護保険制度は分かりにくい点が多いため、事前に大まかな内容を理解しておく必要があります。厚生労働省のウェブサイトや、各自治体がオンライン上で提供する介護保険ガイドブックなどを確認しましょう。要介護認定の申請方法、認定調査の流れ、利用できるサービスの種類と自己負担額など、基本的な知識を確認しておくとスムーズに進められます。

要介護認定は、申請から結果が出るまでに1ヶ月程度かかるのが一般的です。帰国前に親の住んでいる市区町村の介護保険担当窓口に連絡し、手続きの流れや必要書類、代理申請などについて確認することで、帰国後の負担を軽減できるでしょう。

地域支援の種類・情報を収集

介護保険外でも、地域の高齢者向け支援制度(買い物支援、配食サービス、訪問相談など)を活用できます。市区町村ごとに支援内容が異なるため、自治体の公式サイトや地域包括支援センターの窓口で事前に情報を収集しておくと安心です。親がどのような支援を必要としているかを把握し、適切なサービスをピックアップしておきましょう。

一時帰国中に済ませたい介護関連の手続き

限られた一時帰国期間を最大限に活用するためには、介護に関わる手続きを優先的に進める必要があります。優先順位を明確にし、同時並行で複数の手続きを進めることで、短期間でもスムーズに対応できるでしょう。

一時帰国中に済ませたい介護関連の手続き

- 介護保険サービスの申請・更新・ケアプラン作成

- ケアマネジャーや地域包括支援センターとの面談

- 医療機関や施設との打ち合わせ・見学・契約

- 今後の遠距離介護に備えた支援体制の構築

介護保険サービスの申請・更新・ケアプラン作成

親がまだ介護保険を利用していない場合、帰国後すぐに市区町村の介護保険課で申請を行いましょう。認定調査は申請から概ね1週間以内に実施されるため、親の生活状況を正確に把握し、調査員に的確な情報を提供することが重要です。認定結果が出た後は、居宅介護支援事業所の選定やケアマネジャーとの面談を早急に進める必要があります。

すでに認定済みの場合も、要介護度の更新やケアプランの見直しのタイミングであれば、専門職と面談して親に合ったサービスに調整できます。ケアプランを作成・見直しする際は、家族が海外在住者という事情を考慮し、親が一人でも安全に生活できるサービスの組み合わせを重視しましょう。

ケアマネジャーや地域包括支援センターとの面談

介護サービスを円滑に進めるうえで欠かせないのが、ケアマネジャーや地域包括支援センターの存在です。一時帰国中に面談を行い、親の現在の身体状況、認知機能、生活環境を詳細に伝えるとともに、海外在住のため頻繁な帰国が困難であることを明確に説明しましょう。

ケアマネジャーとの信頼関係の構築は、帰国後の遠距離介護にも大きく影響します。信頼できるケアマネジャーを見つけるために複数の居宅介護支援事業所を訪問し、海外在住者への対応や緊急時の連絡体制についても確認することが重要です。担当者が未定の場合は、地域包括支援センターが窓口になり、支援のコーディネートをしてもらえます。

医療機関や施設との打ち合わせ・見学・契約

通院先のかかりつけ医と面談し、親の現在の健康状態、服薬状況、今後の治療方針について詳細な説明を受けましょう。親の健康状態や治療方針の情報を把握しておくと、施設の利用時や緊急時に役立ちます。特に慢性疾患がある場合は、定期的な検査スケジュールや薬の管理方法、緊急時の対応手順を明確にしておくことが重要です。

親が将来的に施設入所や通所介護を希望している場合は、施設見学と相談を行い、親の意見や状況に合わせて選択しましょう。特に老人ホームやサービス付き高齢者住宅は、待機期間を考慮して早めの手続きが必要です。契約をする場合は料金体系、キャンセル規定、緊急時の連絡体制を詳細に確認し、海外からの連絡方法も事前に取り決めておきましょう。

短期間で多くの施設を比較・見学するのは難しいため、民間の老人ホーム紹介サービスを活用するのも有効です。条件に合う施設を無料で紹介してくれるサービスも多く、短期入所を提案してくれる場合もあります。一時帰国の限られた時間を有効に使うには、事前にオンライン相談をして候補を絞っておきましょう。

今後の遠距離介護に備えた支援体制の構築

一時帰国が終わった後も安心して生活できるよう、遠距離介護の体制を整えておくことが大切です。ケアマネジャー、かかりつけ医、近隣住民、親戚などの連絡先を整理して、連絡網を作成しておきましょう。親にも緊急時の連絡方法を分かりやすく書いて渡し、電話の近くに貼るなどの工夫が必要です。

親が一人暮らしの場合は、見守りサービスや緊急通報装置の設置も検討しましょう。民間の安否確認サービス、配食サービス、家事代行サービスなどを組み合わせることで、日常的な安全確認が可能になります。

将来的な状況悪化に備え、成年後見制度の利用も検討が必要です。財産管理の方法、医療や介護に関する意思決定の代理人指定など、法的な備えも含めて準備しておくことで、海外に住んでいても緊急時に帰国してすぐに適切な対応ができるでしょう。

一時帰国では対応しきれない場合の選択肢

一時帰国中にすべての介護準備や対応を終えるのが難しいケースも少なくありません。予想以上に時間を要する場合は、滞在期間の延長や信頼できる介護サポートの活用を含め、柔軟な解決策を検討する必要があります。

一時帰国では対応しきれない場合の選択肢

- 短期から中期滞在への切り替えを検討

- 地域包括支援センターやケアマネジャーに依頼

- 親の意向に沿った施設入所・サービス付き住宅の検討

短期から中期滞在への切り替えを検討

親の体調が思わしくない、介護体制の整備に時間がかかるなどの事情があれば、一時帰国を短期から中期(数ヶ月〜半年)に切り替えることも視野に入れましょう。ビザや仕事などの問題はあるものの、一時的に調整することでより安定した支援が可能になります。

特に、要介護認定後のケアプラン調整や施設探しには、まとまった時間が必要です。滞在期間を延長する場合は、居住国の在留資格や再入国許可などを確認したうえで、現地の家族や勤務先などと今後のスケジュールを調整しましょう。子どもがいる場合は、現地校への復帰時期などを相談して予定を決めることが重要です。

地域包括支援センターやケアマネジャーに依頼

一時帰国中に親の介護体制をすべて整えられない場合は、地域包括支援センターやケアマネージャーに相談しましょう。地域包括支援センターでは、介護保険の申請支援やサービス調整、ケアマネジャーの紹介などをしてくれます。

事前にケアマネジャーと面談し、海外の居住地に戻らなければならない事情を伝えれば、介護サービスの選定・手続き・モニタリングまで継続的にサポートしてくれるはずです。海外に戻った後も、メールや電話を通じて連絡を取り合うことで、介護サービスをスムーズに利用でき、離れていても安心して見守る体制を作れるでしょう。

親の意向に沿った施設入所・サービス付き住宅の検討

海外在住者が居住地に戻ったあとの生活に不安がある場合には、施設入所やサービス付き高齢者住宅(サ高住)への入居を検討しましょう。入所には時間がかかることが多いため、早めに情報収集や見学をして決断する必要があります。

入所後も定期的な状況確認と親との面会を継続し、施設での生活に満足しているか、健康状態に変化はないかを把握することが大切です。必要に応じて施設の変更も検討し、常に親にとって最適な環境を提供できるよう配慮しましょう。

まとめ

一時帰国は、親の介護において非常に大切な機会です。帰国のタイミングを見極め、必要な準備をしておくことで、限られた時間を有効に活用できます。

事前に情報を整理し、行政手続きや介護サービスの確認、家族との話し合いを進めておくことが、スムーズな対応につながるでしょう。遠距離介護は悩みがつきませんが、焦らず段階的に体制を整えていくことが重要です。