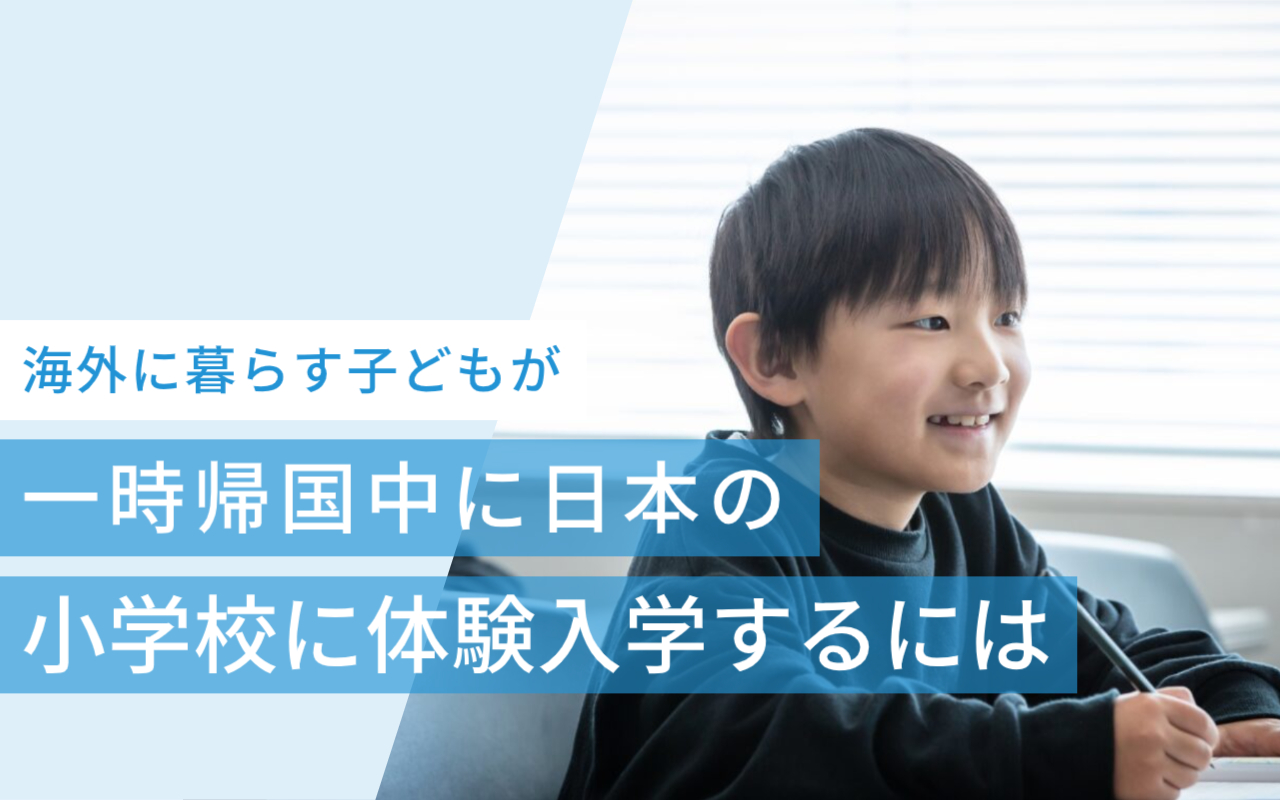

海外在住の子どもが一時帰国中に日本の小学校に体験入学するには

海外で暮らす日本人家族が一時帰国する際、子どもに日本の教育を体験させたいと考える方は少なくありません。しかし、体験入学を実現するには、さまざまな準備が必要です。この記事では、体験入学を受け入れている小学校の探し方から申し込み方法、必要な書類、スケジュールの流れまで、保護者が知っておきたい情報をわかりやすく解説します。

- 体験入学とは、海外在住の子が一時帰国中に日本の学校で授業を受けること

- 体験入学は正式な転入学と違い、学籍の異動や住民票の手続きは不要

- 体験入学の申し込みは、一時滞在先の自治体や市区町村教育委員会に相談

- 体験入学の申請時には、旅券や居住証明書、保護者の本人確認書類が必要

- 体験入学の受け入れ期間や条件は、自治体や学校により異なる

※ 本記事は海外在住の子どもが日本の学校で体験入学を行う際の一般的な情報をまとめたものであり、すべての自治体や学校で同じ条件が適用されるわけではありません。詳細は必ず各自治体の教育委員会や学校へ直接ご確認ください。

一時帰国中の体験入学とは

海外に住む子どもが日本へ一時帰国する際、短期間だけ日本の小学校に通う「体験入学」が可能です。教育体験を深め、日本文化や生活に触れる貴重な機会となります。

体験入学とは?正式な転入との違い

体験入学とは、海外に住む子どもが日本に一時帰国中に短期間(数日〜数か月)だけ、日本の小学校で授業を受けることです。正式な転入学とは異なり、日本で住民登録をせず、海外の学校に籍を置いたまま授業を受けられます。

一方、正式な転入は、日本国内での居住を前提に、学籍の異動や住民票の移動を伴う手続きが必要です。体験入学はあくまで“体験”として位置づけられ、正式な教育課程としてのカリキュラムをすべて履修するわけではありません。子どもに日本の教育環境を体験させることが主な目的であり、日本語や集団生活に触れる良いチャンスとなります。

対象となる子どもの条件

小学校での体験入学は、一般的に海外に在住する6歳から12歳(小学校年齢相当)の日本国籍を有する子どもが対象です。自治体によっては、過去に居住歴がある、または居住予定がある子どものみ受け入れている場合もあります。

学齢は日本の学年制度に基づいて決定されるため、4月2日から翌年4月1日までの間に生まれた子どもが同じ学年です。各自治体や学校によって体験入学の条件が異なるので、事前によく確認しておく必要があります。

体験入学ができる小学校

体験入学は、主に公立の小学校で受け入れられています。公立小学校での体験入学は、居住予定地や実家のある地域の自治体を通して行われ、教育委員会が指定する学校に申し込むのが一般的です。

一方、私立小学校では、学校ごとに独自の受け入れ方針が設けられています。私立校で体験を希望する場合は、直接学校への問い合わせが必要です。いずれの場合も、校内の人数や設備、受け入れ体制の状況により決定されるため、早めに相談することをおすすめします。

体験入学できる時期と期間

体験入学の時期は、日本の小学校の学期中に限られます。夏休み(7月下旬から8月末)や、冬休み(12月下旬から1月上旬)などの長期休暇中は、受け入れを行っていないのが一般的です。3~4月の年度末や年度初めも受け入れていない自治体があるので、スケジュールを合わせて帰国を計画しましょう。

地域や学校によって多少の違いはあるものの、一般的な各学期の期間は以下のとおりです。

- 1学期:4月上旬~7月下旬

- 2学期:9月~12月下旬

- 3学期:1月上旬~3月下旬

体験入学の期間は、1週間から1か月程度が一般的ですが、自治体や学校によっては数日から数か月の対応も可能な場合があります。体験入学の受け入れ条件として「2週間以上継続して通学できること」、または「最大2週間まで」などと決まっている場合もあるため、子どもの負担や教育効果を考慮して決定しましょう。

体験入学を希望する小学校の探し方

体験入学を希望する場合、受け入れ先の学校を探す必要があります。受け入れ先の学校は、自治体を通じて指定されるケースが一般的ですが、自分で学校を探して直接申し込むことも可能です。それぞれの申し込み手順について解説します。

体験入学を希望する小学校の探し方

- 1.滞在先の自治体に申し込む

- 一時帰国中の滞在先から通学区域を調べる

- 自治体に体験入学の申込みを行う

- 教育委員会が指定学校との調整を行う

- 2.希望する学校に直接相談する

- 滞在先から通える学校を調べる

- 学校に直接問い合わせる

- 学校の指示に従って準備を進める

1.滞在先の自治体に申し込む

多くの公立小学校では、自治体の教育委員会を通じて体験入学の受け入れを行います。通学区域の確認から申請、学校の決定までの流れを押さえておきましょう。

一時帰国中の滞在先から通学区域を調べる

まずは一時帰国中に滞在予定の住所から、通学区域(学区)を調べましょう。日本の公立小学校は基本的に住民票のある住所、または一時的な滞在先住所によって「通学区域(学区)」が決まっています。多くの自治体では、公式サイト上で住所から通学区域にある学校の検索が可能です。

滞在先の地域を管轄する教育委員会や、最寄りの小学校に連絡して確認する方法もあります。学区は自治体によって細かく設定されているため、正確な住所情報をもとに調べることが重要です。海外からの一時帰国の場合、厳密な学区にこだわらず柔軟に対応してくれる自治体もあるので、状況を詳しく説明して相談することをおすすめします。

自治体に体験入学の申込みを行う

通学区域が分かったら、自治体の教育委員会に体験入学の申し込みを行います。多くの場合、自治体の公式サイトで、一時帰国中の体験入学に関する情報や、申込み方法の確認が可能です。自治体によって手続きの方法が異なるので、案内に従って行いましょう。

申し込みの際には、子どもの年齢や希望期間、滞在先の住所、保護者の連絡先、現在の学校情報などが求められます。学校の受け入れ状況によっては希望が通らない場合もあるため、なるべく1か月以上前に申し込み、準備を進めておくのが理想です。

教育委員会が指定学校との調整を行う

申請を受けた教育委員会は、希望する時期や通学区域に基づいて受け入れ可能な学校と調整を行います。学校の受け入れ体制や学級の状況、日本語サポートの有無などを考慮して、決定するのが一般的です。

決定後には、保護者に連絡が入り、必要書類の提出や面談日程の調整が始まります。教育委員会は海外からの体験入学に対して柔軟に対応してくれることが多いため、不安なことがある場合は遠慮なく相談しましょう。

2.希望する学校に直接相談する

私立校や一部の公立校では、保護者が学校へ直接問い合わせて体験入学を申し込むことも可能です。受け入れ校の調べ方や準備の進め方について解説します。

滞在先から通える学校を調べる

まず、一時帰国中の滞在先から通学可能な学校をリサーチします。公立校は通学区域が定められていますが、私立校は縛りがありません。Googleマップなどを活用しながら、日々の移動負担や安全面も考慮して通える学校を探しましょう。

学校検索には、各自治体のサイトのほか、インターナショナルスクールや私立学校の検索サイトが役立ちます。帰国子女の受け入れに積極的な学校や、英語教育に力を入れている学校などを探すのもよいでしょう。気になる学校の公式サイトなどで、教育方針や校風も確認しておくと安心です。

学校に直接問い合わせる

希望する学校が見つかったら、直接学校に問い合わせてみましょう。多くの学校は、公式サイトに問い合わせ先(電話番号やメールアドレス)を掲載しています。問い合わせの際は、海外在住で一時帰国中であること、体験入学を希望する旨、滞在期間、子どもの学年や日本語能力などを明確に伝えることが大事です。

体験入学の受け入れに独自の規定を設けている学校もあるため、詳細な条件を確認する必要があります。事前に見学や面談が可能かどうかも尋ねておきましょう。私立校の場合は、体験入学に関する費用(入学金、授業料など)を確認する必要があります。学校との連絡は、時差を考慮して日本の営業時間内に行うか、メールを活用するとスムーズです。

学校の指示に従って準備を進める

学校が受け入れ可能と判断した場合、次は入学準備に入ります。私立校では校内で完結する場合もありますが、公立校では教育委員会への報告や書類の提出などが必要です。学校側から手続きの流れや必要書類、持ち物などの案内を受けたら、指示に従って準備しましょう。

準備を進めるなかで不明点があれば、積極的に質問することが円滑な体験入学につながります。日本の学校生活に馴染めるよう、家庭でも事前に心構えを話し合っておくと安心です。

体験入学のための準備と手続き

体験入学が決まったら、さまざまな準備や手続きが必要です。行政手続きや必要書類の準備、教育委員会との連絡など、具体的な流れと注意点を詳しく解説します。

一時帰国後の行政手続き

住民票の有無によって必要な行政手続きは異なります。子どもの通学がスムーズに進むよう、どちらのケースにも対応できるように準備しておきましょう。

住民票がない場合

住民票が日本にない子どもが体験入学を希望する場合、一般的には「短期間の特例的受け入れ」として学校や教育委員会が判断します。住民票がない場合でも、保護者の身元や居住証明などの必要書類がそろっていれば、体験入学の申し込みは可能です。

ただし、自治体や学校によって対応が異なるため、事前に教育委員会に相談する必要があります。転入届を出して住民登録をする予定がなくても、書類の提出などの具体的な手続きは、帰国後に自治体や教育委員会の窓口で行うのが基本です。

住民票がある場合(転入届を出す場合)

日本に住民票を残している、または一時帰国にあたって転入届を提出する場合は、自治体で住民異動の手続きが必要です。住民登録が行われると、居住先に基づいて就学先の小学校が正式に指定され、編入学として扱われます。

住民票を移すと、国民健康保険への加入や児童手当の申請なども可能です。ただし、保護者が海外で国民年金などの免除を受けている場合、子どもと一緒に住民票を移すことで支払い義務が発生するため、総合的に検討しましょう。

体験入学の申込時に必要な書類

体験入学を申し込む際には、複数の書類の提出が求められます。現地校や医療機関からの書類が必要な場合もあるため、帰国前に余裕をもって準備しましょう。主に必要な書類は、以下のとおりです。

| 必要書類 | 補足事項 |

| 体験入学申込書 | ・自治体の公式サイト、市区町村の役所などで手可能 ・編入学扱いの場合は、就学申請書が必要 |

| 子どものパスポート | ・帰国時の入国スタンプが必要 ・押印がない場合、搭乗券(半券)で代替えできる場合あり |

| 保護者の本人確認書類 | ・パスポート、運転免許証、マイナンバーカードなど |

| 居住証明書 | ・住民票がない場合、住民登録と滞在先が異なる場合に必要 ・持ち家:郵便物や公共料金の領収書などでも対応可 ・賃貸住宅:賃貸契約書などで対応可 ※ただし、自治体や学校によって異なる |

| 健康診断書 | ・一部の自治体のみ ・現地の日本人学校で受けた健康診断の証明書コピーでも可 |

| 委任状 | ・保護者以外が手続きをする場合に必要 |

体験入学にかかる費用

公立の小学校では授業料はかかりませんが、教材費や給食費、PTA費などの実費が発生する場合があります。体験期間が短くても一定の教材が必要になるため、事前に金額の目安を確認しておくと安心です。自治体によっては、日本スポーツ振興センターの災害保険、もしくは個人賠償責任保険等への加入が求められることもあるでしょう。

私立校では、体験入学でも入学金や授業料が発生することがあり、学校によって金額は大きく異なります。制服や体操着、上履きなどの購入が必要となるケースもあるため、費用は余裕を持って見積もっておきましょう。

教科書の手配

体験入学では、日本の文部科学省指定の教科書を使用するのが原則です。教科書を支給していない自治体も多いため、あらかじめ確認しておく必要があります。すでに手にしている場合も、受け入れ先の学校で採用している教科書と同じかどうか確認が必要です。

日本の学校で使用する教科書は、各国の在外公館を通じて「海外子女教育振興財団(JOES)」から無償で入手できる場合があります。ただし、申請から教科書が届くまでに時間がかかる場合があるので、体験入学が決まり次第、早めに申請しておきましょう。

参考:海外子女教育振興財団(JOES)「日本の教科書(無償配付)」

体験入学までの具体的な流れ

体験入学を実現するには、帰国前からの準備が重要です。情報収集から行政手続き、実際の登校までの具体的なステップを時系列でご紹介します。

体験入学までの具体的な流れ

- 1.自治体や学校に問い合わせ

- 2.必要書類の確認・準備

- 3.帰国後の行政手続き

- 4.学校での事前面談

- 5.必要な学用品の購入・貸与

- 6.登校前の最終確認

1.自治体や学校に問い合わせ

体験入学を希望する地域が決まったら、まずは自治体や希望する学校に問い合わせます。地域によって受け入れの方針や条件が異なるため、最初の確認が重要です。受け入れが可能な時期や、必要書類などを聞いておくと、準備がスムーズに進むでしょう。

体験入学の申込みフォームが用意されておらず、メールで問い合わせる場合は、以下の内容を記載して相談することをおすすめします。

- 体験入学を希望する子どもの氏名、性別、生年月日(年齢/学年)

- 保護者の氏名、続柄

- 一時帰国中の滞在先住所、連絡先

- 住民票の有無(転入手続き予定の有無)

- 現在の滞在国、滞在期間

- 日本語の習得状況(現地の日本人学校、日本語補習学校などの在籍状況)

- 入国(帰国)予定日

- 体験入学の希望期間

自治体によっては、教育委員会を通さずに学校が直接対応するケースもあります。体験入学を希望する学校がある場合は、電話やメールで直接問い合わせてみましょう。

2.必要書類の確認・準備

受け入れ先の学校が決まったら、体験入学に必要な書類を確認して準備を進めましょう。なかには取得に時間がかかったり、現地で申請する書類があったりする場合もあるため、遅くとも出発の1か月前には準備を始めるのが理想です。入国後は、滞在先を証明する書類や資料も忘れずに用意しましょう。

3.帰国後の行政手続き

日本に到着後は、速やかに役所で必要な行政手続きを行います。住民票を再登録する場合、転入届の提出は14日以内が原則です。住民登録の手続き後、児童手当や健康保険の手続きなどが必要な場合があります。教育委員会との連絡を取りながら、登校開始までにすべての手続きが整うよう段取りを進めましょう。

4.学校での事前面談

登校前には、保護者と子どもが学校に出向き、教職員との面談を行うのが一般的です。事前面談では、子どもの学習状況や性格、健康状態、生活リズムなどを確認し、適切な受け入れ体制が整えられるよう調整されます。子どもが安心して通えるように、面談ではできるだけ具体的な情報を共有し、疑問点はすべて解消しておきましょう。

5.必要な学用品の購入・貸与

体験入学でも、筆記用具、上履き、体操服、給食袋など基本的な学用品を準備する必要があります。学校によっては貸与してくれるものもありますが、原則として保護者が準備するのが一般的です。ランドセルや教材、音楽用具など、購入が難しいものは、代替が可能な場合もあります。

体験入学時に必要な学用品の例は、以下のとおりです。学校側から持ち物リストが配布された場合は、指定されたアイテムを忘れずに準備しましょう。

- 筆記用具・文房具(はさみ・のりなど)・ノート(学習帳)

- 上履き・上履き入れ

- 水筒

- 給食着・給食袋

- 体操着・紅白帽子

- プール道具(水着・水泳帽・タオルなど)※夏場のみ

- ランドセル ※学校や民間サービスでの貸出もあり

6.登校前の最終確認

体験入学の前日や当日には、提出書類の最終確認や持ち物の点検を行いましょう。通学経路や登下校の時間、時間割、授業や給食でのルールなども改めて確認しておくと安心です。特に低学年の場合、初日の登校に付き添うなど、サポート体制を整えておくと良いでしょう。

一時帰国での体験入学に関してよくある質問(Q&A)

一時帰国での体験入学に関してよくある質問をまとめました。

- Q1.一時帰国で中学や高校への体験入学はできますか

はい、可能です。ただし、小学校よりも受け入れ条件が厳しく、学年や時期、在籍校の協力体制などによって対応が異なります。多くの場合、教育委員会や校長の判断が必要です。余裕を持って事前に相談・申請を行いましょう。

- Q2.日本国籍のない子どもも体験入学に申し込めますか

基本的に、公立校では日本国籍があることが受け入れの要件です。ただし、一部の自治体または私立校では、日本国籍がなくても日本語での授業に支障がない場合に限り、編入学として受け入れている場合もあります。自治体や学校によって判断が異なるため、直接相談してみましょう。

- Q3.一時帰国で体験入学する場合、どんなお土産が良いですか

滞在国のお菓子や文房具など、気軽に楽しめるものが適しています。日本では珍しいものだと喜ばれやすいでしょう。担任の先生やクラス全体への配慮を意識し、かさばらない品を選ぶとスムーズです。ただし、食物アレルギーなどを考慮し、食べ物のお土産は配布を禁止している場合もあるため、事前に学校に確認しておきましょう。

- Q4.一時帰国での体験入学は迷惑になりますか

準備や対応に手間がかかるのは事実ですが、海外在住の子どもに配慮して協力してくれる学校は多くあります。事前に丁寧な相談と連絡を心がければ、好意的に受け入れてもらえるでしょう。ただし、すべての学校で体制が整っているわけではないため、無理なお願いは控えてください。

- Q5.一時帰国での体験入学を断られたら、どうすべきですか

まずは理由を確認し、可能であれば他の小学校や自治体に相談しましょう。通学圏内の学校に空きがあるか、私立学校の受け入れが可能かも検討の余地があります。フレキシブルに対応することで、体験の機会が広がるはずです。