海外移住したら年金はもらえない?今まで払った分はどうなる?

海外移住すると「年金はもらえないのでは?」と不安になる人も多いでしょう。今まで払った分はどうなるのか、払い戻しができるのかなど、心配する人も少なくありません。

この記事では、海外在住者が日本の年金を受け取る条件や加入期間の確認方法、任意加入の活用など、移住後の年金について知っておくべき情報をまとめました。海外で就職・結婚・国籍変更をした場合の受給条件や注意事項もわかりやすく解説します。

- 海外に移住しても加入期間10年以上の条件を満たせば年金を受給できる

- 払った年金は原則払い戻されないため、任意加入で条件を満たすことが重要

- 海外で就職した場合、滞在先が社会保障協定国なら加入期間を通算できる

- 社会保障協定国への赴任なら、厚生年金の継続と二重負担の回避が可能

- 国際結婚で国籍を変更しても、条件を満たせば日本の年金を受給できる

※ 本記事は海外在住者の年金受給や払い戻しに関する一般的な情報をまとめたものであり、特定の受給条件や受給額を保証するものではありません。制度の詳細や最新情報は、日本年金機構や厚生労働省の公式サイトをご確認ください。

海外移住者は年金をもらえない?受給対象の条件とは

「海外に移住したら年金はもらえないのでは?」と不安に思う人は多くいます。しかし、必要な条件を満たしていれば、海外からでも日本の年金が受け取れます。海外に移住後も年金が受給できる条件を確認しましょう。

海外移住者における年金受給の条件とは

- 1.加入期間10年以上を満たしている

- 2.受給開始年齢(原則65歳)に達している

- 3.現況届を提出している

1.加入期間10年以上を満たしている

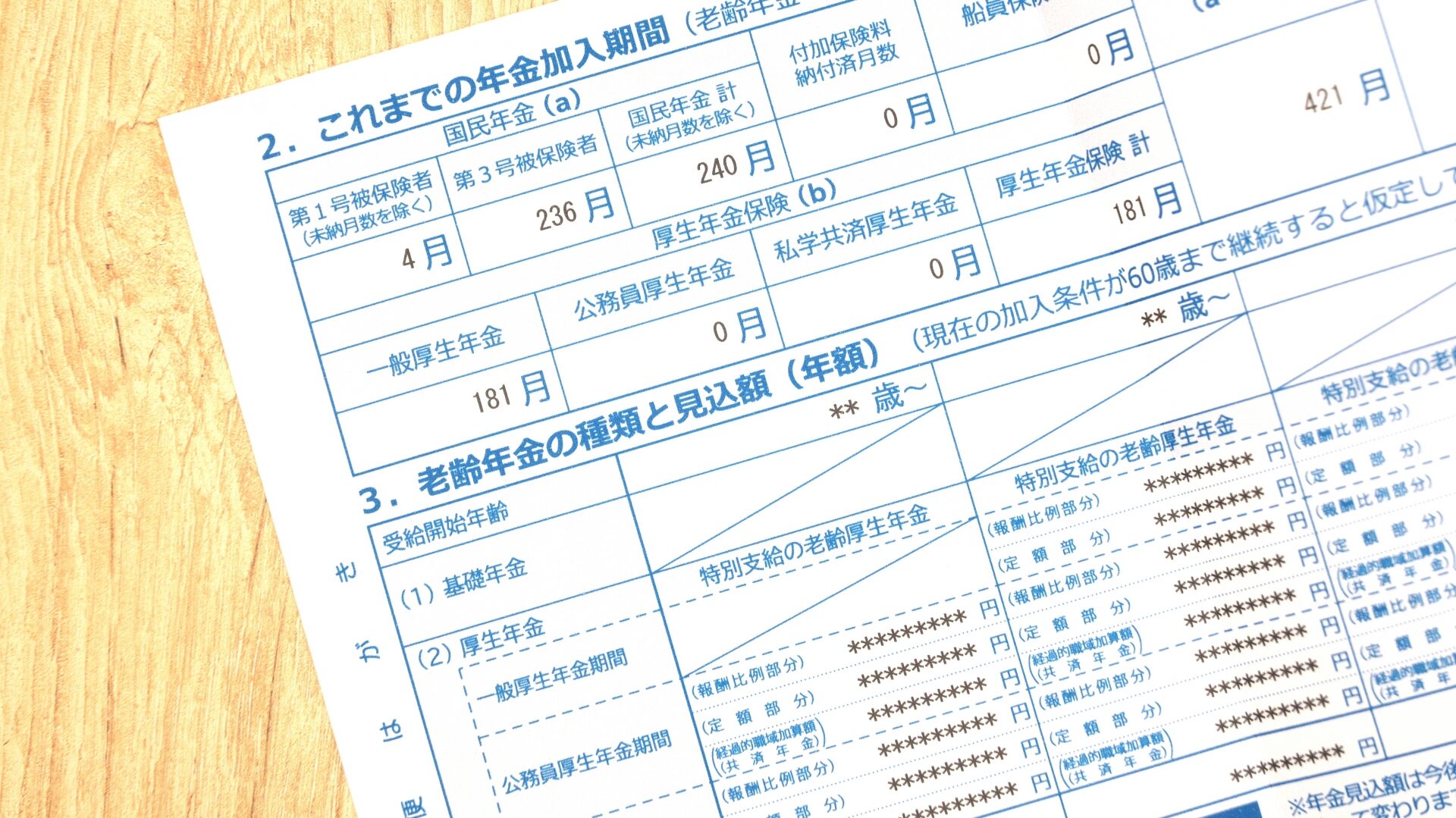

年金を受け取るためには、厚生年金と国民年金を合わせて10年以上の加入期間が必要です。さらに、海外居住期間は「合算対象期間」(通称:カラ期間)になるため、実際の保険料納付期間が10年未満でも受給資格を得られる可能性があります。

たとえば、日本での年金加入期間が5年で、海外滞在期間が6年の場合、合計11年として受給資格を満たすことが可能です。ただし、カラ期間は年金額には反映されないため、実際の受給額は日本での加入期間のみで計算されます。

参考:日本年金機構「海外にお住まいの方で日本の年金制度に加入したことがある方へ」

2.受給開始年齢(原則65歳)に達している

日本の年金制度では、原則として65歳から老齢年金の受給が開始されます。海外在住であっても年齢要件は変わりません。希望すれば60歳からの繰り上げ受給や、70歳までの繰下げ受給もできますが、開始時期によって受給額は変動します。

一般的には65歳の誕生日を迎えたあと、年金請求書を年金事務所または年金相談センターに提出すれば、年金の受給が開始されます。受給年齢を過ぎたら自動的に振り込まれるわけではないので注意しましょう。海外からでも郵送で請求手続きが可能です。

3.現況届を提出している

海外在住者が年金を受け取り続けるには、毎年「現況届」を提出する必要があります。現況届は年金受給者が生存していることを確認するための書類で、郵送により提出が可能です。期限内に提出しないと支給が一時的に停止される可能性があります。

届出書は毎年、誕生月の3か月前までに日本年金機構から送付されるため、指定された期日までに提出しなければなりません。マイナンバーカードがある場合は、電子証明書を利用してe-Gov電子申請でも現況届を提出できます。

参考:日本年金機構「海外にお住まいの年金を受けている方が誕生月を迎えたとき」

今まで払った年金はどうなる?払い戻しできる?

海外に移住する際「今まで払った年金はどうなる?」と、心配する人もいるでしょう。年金の払い戻しはできるのか、受給資格を満たせない場合はどうすればよいのかを知り、自分の状況に合わせて適切に対応することが大切です。

今まで払った年金はどうなる?払い戻しできる?

- 払った年金は払い戻しされないのが原則

- 受給資格を満たせない場合は任意加入を検討

- 日本国籍の人は「脱退一時金制度」の利用不可

払った年金は払い戻しされないのが原則

年金保険料は、一度支払うと原則として払い戻しはされません。日本の年金制度は、一人ひとりが積み立てるのではなく、現役世代が払った保険料で今の高齢者を支える仕組みになっているためです。民間の保険のような解約返戻金の制度もありません。

しかし、カラ期間を含めて加入期間が10年を超えれば受給資格が得られ、将来しっかり年金を受け取れる制度になっています。年金の加入期間を確認し、受給資格を満たす見込みがあるかを事前に把握しておくことが大切です。

年金の加入期間は「ねんきんネット」または年金事務所で確認できます。特に「ねんきんネット」は、過去の加入実績や納付状況を一覧で確認でき、受給資格までの不足期間や受給見込み額も把握できるので便利です。

また、毎年誕生月に送付される「ねんきん定期便」でも加入期間を確認できます。海外在住者の場合「ねんきん定期便お申込み」にて申請すれば、現地の住所宛に郵送が可能です。

受給資格を満たせない場合は任意加入を検討

受給資格期間が10年に満たない海外在住者は、任意加入制度の活用を検討しましょう。受給資格を満たせなければ、これまで納付した保険料が無駄になってしまう可能性があります。

海外滞在中のカラ期間を含めても10年に満たない場合、任意加入により納付期間を増やせば年金の受給資格を得ることが可能です。海外在住中でも日本の国民年金に任意加入できるため、加入期間を確認して早めに対応することをおすすめします。

日本国籍の人は「脱退一時金制度」の利用不可

脱退一時金制度は、外国人が母国へ帰国する際に日本で支払った年金保険料の一部を払い戻しできる制度です。外国籍の人が日本で働いた後に帰国する際、保険料の掛け捨てを防ぐために設けられた特別な措置であり、日本国籍を持つ人は利用できません。

海外移住後に就職したら年金はどうなる?

海外に移住して現地で就職する場合、年金の扱いは移住先の国によって大きく異なります。特に重要なのが、日本と移住国との間に「社会保障協定」があるかどうかです。

海外移住後に就職したら年金はどうなる?

- 社会保障協定国での加入期間は通算措置の対象

- 協定国以外では日本での加入期間のみで判断

社会保障協定国での加入期間は通算措置の対象

社会保障協定を結んでいる国で働く場合、日本と相手国の年金加入期間を合算できる「通算措置」が適用されます。通算措置により、それぞれの国での加入期間に応じた年金を受け取れるため、海外在住者にとって非常に嬉しい制度です。

たとえば、日本での年金加入期間が8年、アメリカでの加入期間が5年の場合、合計13年として両国の年金受給資格を満たせます。協定国で就職すると保険料の二重負担が防止され、経済的負担も軽減されることがメリットです。

なお、2025年9月時点で日本と社会保障協定が発効済みの国は、以下の23か国です。ただし、英国、韓国、中国、イタリアの4か国は、通算措置ではなく、保険料の二重負担防止のみが適用されます。

| 発効済み | ドイツ、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、フィンランド、スウェーデン ※英国、大韓民国、中国、イタリア(保険料の二重負担防止のみ適用) |

| 署名済み | オーストリア |

| 政府間交渉中 | トルコ、ポーランド、ノルウェー、ベトナム |

| 予備協議中等 | タイ |

協定国以外では日本での加入期間のみで判断

移住先が社会保障協定を結んでいない国の場合、日本の年金加入期間と現地の年金加入期間は別々に扱われます。相手国での加入期間は通算されないため、日本での加入期間(カラ期間含む)が10年以上なければ年金を受け取れません。

海外在住者としては、移住先が協定国かどうかを確認したうえで、事前に計画を立てることが重要です。協定国以外に移住する場合は、任意加入制度の活用も検討し、受給資格を満たせるよう対応しておく必要があります。

社会保障協定がない国に就職した場合、日本と現地の両方の年金制度に加入義務が発生する可能性があります。保険料を二重で納付することになると、経済的負担が大きくなりかねません。

さらに、各国で受給に必要な条件を満たせなければ、掛け捨てになる可能性もあります。税制上の取り扱いも国によって異なるため、会社の人事部や現地の制度に詳しい専門家へ事前に相談しておくことが重要です。

海外赴任で移住すると年金の受取額が減る?

海外赴任の場合、日本企業との雇用関係が続くため、厚生年金の加入も継続できるのが大半です。しかし、赴任形態や赴任期間によっては現地制度への切り替えが必要な場合もあり、将来の年金額に影響が出るケースもあります。

海外赴任で移住すると年金の受取額が減る?

- 社会保障協定国への赴任なら厚生年金の継続が可能

- 厚生年金を継続していれば受給額に影響はない

- 赴任期間が5年以内なら現地の社会保障への加入は不要

社会保障協定国への赴任なら厚生年金の継続が可能

海外赴任先が社会保障協定を結んでいる国であれば、原則として日本の厚生年金への加入を継続できます。日本企業との雇用関係が続いている限り、海外在住であっても被保険者資格は維持されるのが基本です。

さらに、協定国に赴任した場合「適用証明書」を提出することにより、年金保険料を支払う義務がなくなるため、経済的な負担を軽減できます。赴任先が協定国かどうかを必ず確認し、厚生年金の継続手続きについて会社や社会保険事務所に相談しておくことが大切です。

参考:日本年金機構「社会保障協定に関する各種申請書・添付書類一覧」

厚生年金を継続していれば受給額に影響はない

会社員として海外赴任中に厚生年金の資格を維持できれば、日本国内勤務と同様に保険料を納め続けられます。厚生年金への加入を続けているなら、将来的な年金受給額にマイナスの影響はありません。

ただし、海外赴任中に退職した場合は厚生年金の資格を失い、国民年金への切り替えが必要です。国民年金に切り替えると、保険料の負担や受給額に変化が生じます。赴任中に離職する場合は、必ず人事部に年金の取り扱いについて確認することが重要です。

赴任期間が5年以内なら現地の社会保障への加入は不要

社会保障協定国への赴任で、派遣予定期間が5年以内なら、現地の社会保障制度への加入義務が免除されるのが原則です。海外赴任者は日本の厚生年金にのみ加入を継続でき、社会保障費用の二重負担を避けられます。

ただし、自動的に免除されるわけではありません。日本で「適用証明書」を取得し、赴任先の機関に提出する必要があります。手続きを怠ると、現地での加入が義務付けられる可能性があるため、注意が必要です。

赴任が5年を超えると、通常は現地の制度への加入義務が発生します。しかし、状況によっては日本の厚生年金に任意で加入できる特例が認められる場合もあるため、赴任前に制度を十分に確認して適切な手続きを行うことが重要です。

参考:日本年金機構

「日本から協定を結んでいる国で働く場合の手続き」

「日本から協定を結んでいる国で働く場合の加入すべき制度」

国際結婚で海外移住したら年金はどうなる?

国際結婚を機に海外移住する場合でも、日本の年金を受け取れる可能性は十分にあります。国籍や受給資格の有無によって対応が異なる点を理解しておきましょう。

国際結婚で海外移住したら年金はどうなる?

- 受給資格を満たせば海外で年金の受け取りが可能

- 社会保障協定国なら国籍変更後にも受給の可能性あり

- 国籍変更後、一定条件を満たせば脱退一時金の請求が可能

受給資格を満たせば海外で年金の受け取りが可能

国際結婚によって海外に移住しても、年金の受給資格(加入期間10年以上、現況届の提出)を満たしていれば海外から年金を受け取れます。年金は居住地や国籍を問わず支給され、海外の銀行口座への送金も可能です。

受給資格が足りない場合は任意加入によって不足分を補えるため、移住前に自身の加入状況を確認しておく必要があります。国際結婚により住所や氏名に変更があった場合は、速やかに年金事務所に届出を行い、受給に支障がないよう手続きを進めましょう。

社会保障協定国なら国籍変更後にも受給の可能性あり

結婚により配偶者の国籍を取得した場合でも、社会保障協定を結んでいる国であれば、日本の年金を受け取れる可能性があります。協定によって加入期間が通算できるほか、現地の制度と重複せずに年金を確保できるため安心です。

海外に移住して国籍を変更すると年金をもらえないわけではなく、条件を満たしていれば受給の道が残されています。ただし、協定の内容は国によって異なるため、国籍変更前に必ず年金事務所や該当国の日本領事館で詳細を確認することが重要です。

国籍変更後、一定条件を満たせば脱退一時金の請求が可能

日本国籍から外国籍に変更した場合、一定の条件を満たせば脱退一時金の請求が可能になります。先述のとおり、脱退一時金とは、外国人が母国へ帰国する際に日本で支払った年金保険料の一部を払い戻しできる制度のこと。具体的な請求条件は、以下のとおりです。

- 外国籍であること

- 日本の年金加入期間が6か月以上10年未満であること

- 日本国内に住所がないこと

- 年金を一度も受け取っていないこと

つまり、受給資格の10年を満たせない場合には、一時金として払い戻しを受けられる可能性があります。国際結婚によって国籍を変更する予定がある人は、脱退一時金制度を理解しておくと掛け捨てになるのを防げるでしょう。

海外に住んでも安心して年金を受け取るために

海外移住をすると「年金がもらえないのでは?」と不安に感じる人は少なくありません。しかし、実際には加入期間や手続きをきちんと満たしていれば、海外在住でも日本の年金を受け取ることが可能です。

つまり「海外に移住すると年金がもらえない」というのは誤解であり、正しい知識と準備があれば、将来の年金を守れます。自分の加入状況を確認し、必要に応じて任意加入や現況届の提出などを怠らないことが、安心した老後につながるでしょう。