海外移住時に必要な役所での手続きは?住民票・年金・税金はどうする?

海外に移住するときに必要な役所での手続き。意外とどのようにすべきかわからない人も多いのではないでしょうか。この記事では、渡航前に日本で済ませておくべき、住民票・健康保険・年金・各種税金・マイナンバーカードの手続きについて詳しくお伝えします。

- 1年以上海外に滞在予定なら、出国前に海外転出届の提出が必須

- 海外転出時は、健康保険の脱退手続きと税額の更正(再計算)が必要

- 国外転出により年金の加入義務はなくなるが、国民年金の任意加入が可能

- 海外転出後も前年度分の住民税・所得税は納付が必要

- マイナンバーカードは国外用への切り替え、または返納が必要

※ 本記事は海外移住に伴う一般的な行政手続きを紹介したものであり、法的・税務的な判断を行うものではありません。具体的な手続きについては、各自治体や専門機関にご確認ください。

住民票:出国前に海外転出届を提出

海外移住を予定している人は、出国前に「海外転出届」の提出が必要です。まず住民票を抜いたうえで、健康保険や年金、税金などの手続きを進めます。

海外での滞在期間が1年以上の人は必須

原則として、海外に1年以上滞在する予定の人は、住民登録窓口に「海外転出届」を提出しなければなりません。届出により住民基本台帳から除票され、住民税や国民健康保険料などを支払う必要がなくなります。

一方で、滞在期間が1年未満であれば提出は任意です。ただし、3か月以上の滞在が見込まれる場合は、現地の在外公館に「在留届」を提出する義務があります。渡航前に自身の滞在予定期間を確認し、必要な手続きを把握しておくと安心です。

転出届の提出方法は窓口申請・郵送の2通り

海外転出届の提出方法は、市区町村役場での窓口申請と郵送による申請の2通りです。それぞれ必要な書類や手続きの流れが異なるため、状況に応じて適切な方法を選択しましょう。なお、オンライン(マイナポータル)からの提出には対応していないので注意してください。

窓口で提出する場合

窓口で海外転出届を提出する際は、住民票のある市区町村役場で行います。転出予定日(出国日)の14日前から当日まで受付できるので、余裕を持って手続きを進めましょう。海外での滞在先が確定していなくても、国名(都市名)だけ記入すれば手続きできます。

申請時に必要なものは、運転免許証・パスポートなどの本人確認書類と認印のみ。申請者は原則として本人が行いますが、委任状があれば代理人でも手続きできます。窓口での申請はすぐに不明点を確認でき、そのほかの必要な手続きも同時に終えられるのがメリットです。

郵送で提出する場合

やむを得ず窓口に行けない場合は、郵送による手続きもできます。必要書類は、海外転出届の様式、本人確認書類のコピー、印鑑を押した返信用封筒(切手貼付)です。

郵送申請は忙しくて窓口に行けない場合などに便利ですが、書類の不備があると手続きに時間がかかる可能性があります。市区町村によって対応が異なることもあるため、必ず事前に確認し、出発前までに完了させられるように行うことが重要です。

海外転出届と併せて重要なのが郵便の転送手続きです。転居届を出すことで1年間、旧住所宛ての郵便物を新住所へ転送してくれるサービスがあります。ただし、日本郵便では、海外住所への転送はできません。実家や信頼できる知人など国内の住所を一時的な転送先として指定しておくと安心です。

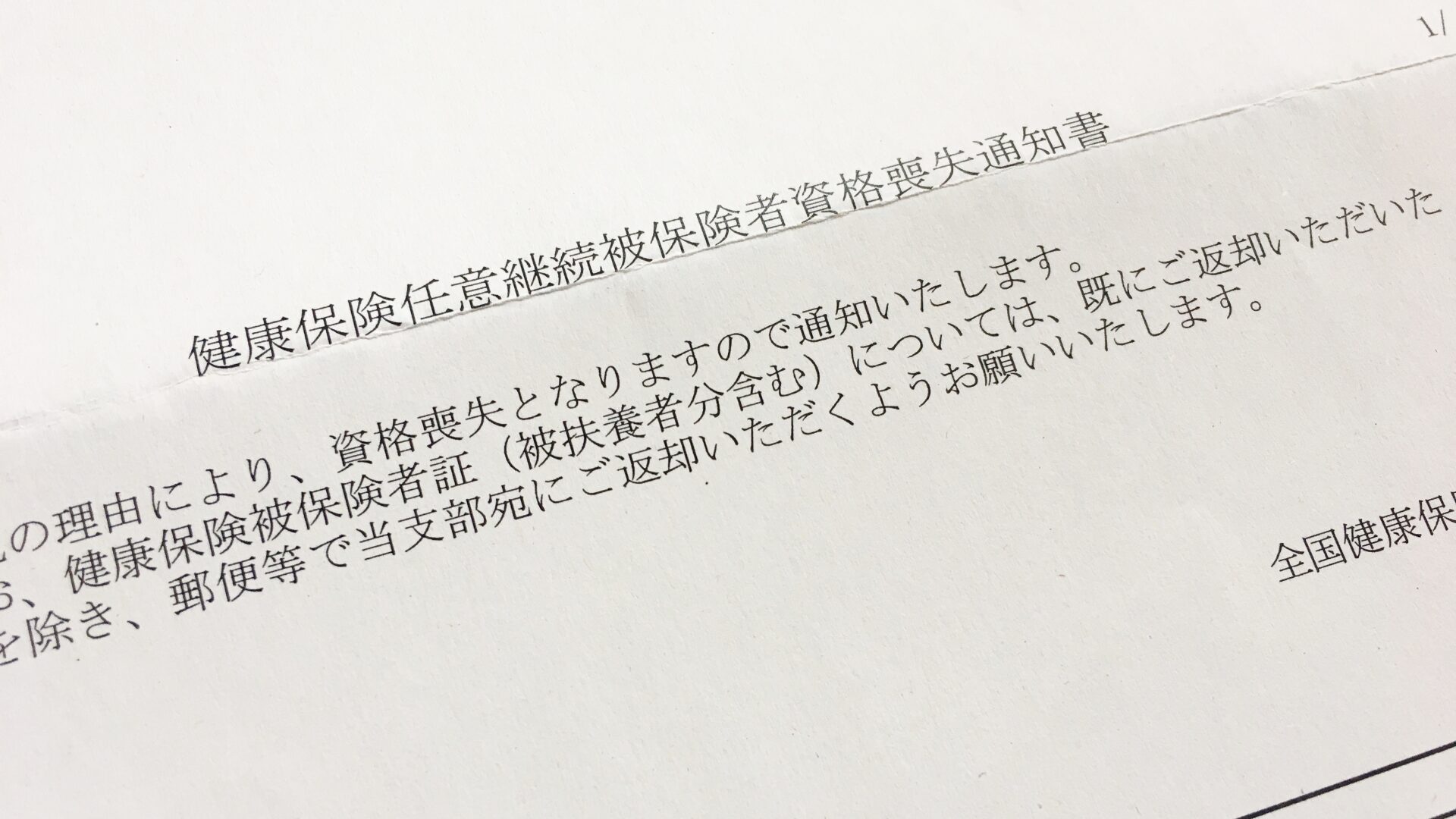

健康保険:脱退手続きと税額の更正が必要

海外移住により住民票を抜くと、日本の公的健康保険(国民健康保険・職場の健康保険)は原則として脱退することになります。手続き漏れがあると、不要な保険料が請求されることもあるため、出国前にしっかり確認しましょう。

職場の健康保険の手続き

海外移住に伴い退職する人は、職場の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)を脱退する必要があります。退職後すぐ海外に渡航する場合は、会社と連携して手続きを行いましょう。

脱退の手続き方法

会社を退職する場合、健康保険の資格喪失手続きは原則として勤務先が行います。退職日の翌日に資格が喪失し、健康保険の適用を受けられないため、資格確認書(健康保険証)の返却が必要です。マイナ保険証は転出届の提出時に返納するか、国外転出者向けカードへの切り替えを行いましょう(詳細は後述)。

海外移住前に医療機関を受診する予定がある場合は、資格喪失日前に済ませておくか、国民健康保険への切り替えを検討する必要があります。会社から交付される「健康保険資格喪失証明書」は、国民健康保険加入時の手続きに必要なので大切に保管しておきましょう。

保険料の再計算

職場の健康保険料は通常、前月分の保険料を当月に支払う「後払い制」です。月末時点の加入状況により決定されるため、月の途中で退職した場合は退職月の保険料は課されません。給与から天引きされている保険料は、退職時の給与計算で精算されます。

【例】

・8月20日退職→資格喪失日8月21日→7月分まで保険料が請求対象

・8月末退職→資格喪失日9月1日→8月分まで保険料が請求対象

最後の給与で保険料の過不足が調整され、過払いがあれば返金、不足があれば追加徴収となります。退職手続きの際に、保険料の精算方法を人事担当者に確認しておきましょう。

精算分の納付方法

職場の健康保険で追加納付が必要になるケースは稀ですが、後日、会社や保険組合から納付書が郵送されてくることがあります。追加納付が必要な場合は、国内の代理人を通じて支払わなければなりません。還付がある場合は、退職時に現金で受け取るか、指定した銀行口座への振込となります。

国民健康保険の手続き

国民健康保険に加入している場合は、自ら脱退手続きをする必要があります。転出届の提出とあわせて脱退手続きを済ませましょう。

脱退の手続き方法

国民健康保険の脱退手続きは、海外転出届の提出と同時に市区町村の窓口で行います。資格確認書(健康保険証)は返却し、マイナ保険証は国外転出者向けカードへの切り替え(または返納)が必要です。転出届を提出すると自動的に国保の資格を喪失する自治体もありますが、脱退の意思を伝えて確実に手続きを済ませましょう。

窓口に行けない場合は、郵送による手続きも可能です。一部自治体では、脱退届をインターネット経由で提出することもできます。ただし、各自治体によって対応の有無や提出方法が異なるため、必ず事前に確認したうえで不備がないように進めることが重要です。

保険料の再計算

国民健康保険料は月割りで計算されるため、海外転出する月の前月分まで課税されます。たとえば、3月15日に海外転出した場合、2月分までの保険料が課税対象です。年度途中で脱退した場合には、月割り計算が適用されます。

脱退手続き完了後、市区町村が保険料の再計算を行い、すでに納付済みの保険料との差額を精算します。再計算の結果、すでに納付済みの保険料が多い場合は還付され、不足がある場合は追加納付が必要です。

精算分の納付方法

保険料の精算により追加納付が必要な場合、納付書による支払いまたは口座振替が利用できます。海外移住前に精算を完了させたい場合、一部の自治体では窓口で事前精算を依頼することも可能です。一方、還付があるときは、指定した口座への振込となります。

出国までに更正通知書(納税通知書)の受け取りや納付が難しいなら「納税管理人」を選定しておくと安心です。納税管理人を設定しておくと、代理での支払いが可能になります。延滞による加算金が発生しないよう、出国前に納付の段取りを整えておきましょう。

納税管理人とは、本人に代わって税務手続きをする代理人のことです。海外転出などの理由で納税者本人が確定申告や納税を行えない場合に選定します。

主な役割は、税務署からの書類の受け取り、申告書の提出、税金の納付などです。親族などの個人も、税理士法人などの法人もなることができ、出国前に所轄の税務署へ届出をする必要があります。

国民年金:脱退・任意加入から選択可能

国外転出時は資格喪失手続きが必要

海外移住により住民票を抜くと、公的年金制度の「被保険者資格」が失効します。ただし、自動的に処理されないこともあるため、転出手続きの際に年金事務所や市区町村に確認し、必要に応じて「資格喪失届」の提出を行いましょう。

厚生年金の手続き

厚生年金は、勤務先の会社が資格喪失手続きを行います。退職後すぐ海外移住する場合、会社が年金事務所に「厚生年金保険被保険者資格喪失届」を提出すれば、基本的に手続きは完了です。退職時に提出済みかを確認し、必要に応じて年金事務所へ問合せましょう。

なお、海外赴任扱いで日本の会社に在籍したまま移住する場合は、厚生年金の加入を継続できます。ただし、現地法人への出向は資格を失う可能性があるので確認が必要です。

国民年金の手続き

国民年金の加入者(第1号被保険者)は、住所地の市区町村役場または年金事務所で「国民年金被保険者資格喪失届」を提出する必要があります。年金手帳と本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)を持参し、窓口にて脱退の手続きを行いましょう。

年金の継続を希望する場合は任意加入が可能

日本の公的年金制度では、海外に住んでいても任意で国民年金に加入できます。年金の受給資格(原則10年以上の加入期間)を満たしていない人や、将来の年金額を少しでも増やしたい人は、任意加入を検討しましょう。

任意加入に必要な手続き

国民年金の任意加入手続きは、国外転出前に住所地の市区町村役場または年金事務所で行います。手続きに必要な書類は、以下のとおりです。

- 国民年金被保険者関係届書(任意加入申出書)

- 年金手帳または基礎年金番号通知書

- 本人確認書類(パスポート、運転免許証など)

- 住民票の除票または海外転出を確認できる書類

- 保険料の納付に必要な書類

- 口座振替する場合:預貯金通帳と届出印

- カード払いする場合:クレジットカード

- 委任状(代理人が申請する場合)

任意加入は、原則として転出前に行う必要があります。転出後は、親族などの代理人(国内協力者)申請、または本人による一時帰国時の申請が可能です。

ただし、海外転出によって資格を喪失した後、任意加入するまでの未納期間は追納が認められません。事前に慎重な検討が必要です。

国外転出後の納付方法

任意加入後の保険料の納付方法は、主に以下の3通りです。

- 日本国内の金融機関口座からの口座振替

- クレジットカードによる納付

- 代理人を通じての納付(納付書によるコンビニ払いや銀行振込)

海外からの直接納付は原則として認められていません。保険料の納付が遅れると任意加入の資格を失う可能性があるため、確実に納付できる方法を選ぶことが重要です。「ねんきんネット」などを活用して年金の納付状況を確認し、納め忘れがないように管理しましょう。

参考:日本年金機構「国民年金の任意加入の手続き」

各種税金:転出後も前年度収入分の納付は必須

海外移住により住民票を移したあとも、前年度までの所得に対する「住民税」や「所得税」の納付義務は残ります。出国前に納付方法をしっかり確認しておくことが重要です。

住民税

海外転出の届け出を行えば、住民税の支払い義務はなくなります。しかし、住民税は前年の所得に応じて翌年に課税されるため、海外転出した年も前年分の住民税の納付が必要です。

課税の対象と範囲

日本では、その年の1月1日時点で住民票がある人に対し、前年の所得に応じて「住民税」が課される仕組みです。

たとえば、2025年3月に海外転出したとしても、2025年1月1日時点で日本に住民票があれば、2024年分の所得に対する住民税を2025年度分として納付する義務があります。一方、2024年12月に海外転出していれば、2025年度分の住民税は課されません。

住民税の納付方法

住民税の納税方法は、基本的に6月頃に送付される「納税通知書」に基づいて一括または分割で支払います。海外移住後は郵送での受け取りが困難になるため、日本国内にいる親族などを「納税管理人」として指定することが一般的です。出国前に市区町村役場で指定しておけば、通知書の受け取り・納税手続きを代行してもらえます。

海外転出後も国内の金融機関に口座を残す場合は、口座振替での納付も可能です。出国前に口座振替依頼書を提出しておけば、納付期限日に指定の口座から引き落とされます。

ただし、口座振替の手続きが完了するまでは、納付書での支払いが必要です。残高不足で口座振替できなければ再振替は行われず、督促状兼納付書での支払いとなります。振替状況は通帳の記録でしか確認できないため、確実に納付できるよう管理することが重要です。

給与所得者で特別徴収(給与天引き)されている場合、転出により退職すると残りの住民税は普通徴収(納付書による支払い)に切り替わります。通常、6月中に本年度分の納付書が送付されるため、退職時期によって納付方法が異なります。

1月~5月に退職した場合

未納分の住民税(前年1~5月分):退職月の給与から一括徴収

6月以降の住民税(本年度分):納付書払い(6月・8月・10月・翌年1月)

6月~12月に退職した場合

退職月以降の住民税(本年度分):納付書払いが基本

※希望により残りの住民税(翌年5月分まで)を退職月の給与から一括徴収可能

所得税

所得税は、1月1日から12月31日までの1年間に得たすべての所得に対して課される国税です。海外移住する場合でも、その年の1月1日から出国日までに得た日本国内の所得に対しては納税義務が残ります。

課税の対象と範囲

所得税の課税対象は「居住者」か「非居住者」かによって異なります。日本に住民票がある居住者は、日本国内外の全所得が課税対象です。一方、海外移住で非居住者となると、原則として日本国内の源泉所得(不動産収入や事業収入など)のみに課税されます。

ただし、1月1日から転出日までの国内所得は、課税対象です。給与所得者の場合、転出に伴う退職により年末調整を受けられないため、確定申告による税額精算を行わなければなりません。年末調整が行われない自営業者やフリーランスも、原則として確定申告が必要です。

所得税の納付方法(確定申告)

年の途中で海外に転出する場合は、確定申告を通じて所得税を納付します。転出年の翌年3月15日までに前年分の確定申告を行い、納税または還付の手続きを行いましょう。海外在住により確定申告書の提出が困難な場合は、納税管理人を選定して代理申告が可能です。

納税管理人を指定しない場合、転出日までに確定申告(準確定申告)をする必要があります。転出前に予定納税額の減額申請や源泉徴収税額の精算を済ませておけば、転出後の手続きを簡素化することも可能です。確定申告で還付が生じる場合は、国内の銀行口座へ振り込まれます。

マイナンバーカード:国外向けへの切り替えが必要

海外移住に伴い住民票を移す際は、マイナンバーカードも適切な手続きが必要です。日本国内で発行されたマイナンバーカードは、海外転出届を提出すると失効扱いとなります。しかし、国外転出者用への切り替え手続きを行えば、海外在住中もカードの利用が可能です。

国外転出者向けへの切り替え方法

「国外転出者用カード」への切り替えは、市区町村の窓口で行います。転出届とともに「国外転出者向けマイナンバーカードの利用継続申請書」を提出すれば手続きは完了です。

手続き完了後、カードの住所欄には「国外転出」の記載が追加され、ICチップ内の住所記録が上書きされます。国外転出者向けの電子証明書に切り替わりますが、在外公館での手続きや一時帰国時の本人確認などに利用可能です。

なお、国外転出用への切り替えをしない場合、カードは返納しなければなりません。海外移住後もマイナンバー(12桁の番号)は一生変更されないため、再び日本に住民票を戻した際には、同じマイナンバーが再利用されます。

国外転出後に再交付を受ける方法

海外への転出時、国外向けに切り替えずカードを返納してしまった場合でも、在外公館(日本大使館や総領事館)でマイナンバーカードの再交付申請ができます。再交付には、事前に在留届を提出していることが条件です。申請手続きは、以下の流れで行います。

必要書類を用意:個人番号カード再交付申請書、パスポート、顔写真など

在外公館で申請:日本大使館または総領事館の窓口にて必要書類を提出

日本国内でカードを作成:日本の市区町村に申請内容が送られてカードを作成

在外公館で受け取り:1~2か月後、カードが届いたら在外公館で受け取り

国外での再交付カードは「国外転出者向けマイナンバーカード」としての扱いになります。通常の国内居住者向けとは異なり、利用できる機能(健康保険証としての利用など)は限定的です。帰国後は転入届を提出し、国内向けのマイナンバーカードを申請しましょう。

参考:マイナンバーカード総合サイト「国外転出者向けマイナンバーカードの手続き」

まとめ

海外転出により非居住者となった場合、社会保険料や税金の支払い義務はなくなりますが、同時に各種サービスも受けられなくなります。マイナンバーが必要な手続きなどが行えず、一時帰国時も、原則として健康保険の再加入はできません。海外に生活の拠点を移しつつ、日本を行き来する場合などはよく考えてから手続きを進めましょう。